《礼记·曲礼上》记载:“礼不下庶人,刑不上大夫。” #图文万粉激励计划#

然而经过几千年封建制度的发展,周人所确立下来的礼仪传统早已被打破。在专制社会,一切事务都服务于最高的皇权,在明代专制主义中央集权不断加强的背景下,这一点尤甚。

所以明代有一系列独特的机关单位限制臣属,锦衣卫镇抚司控制下的“诏狱”就是典型代表。

“诏”作为有特殊含义和特定范围的字,只能为专制君主一人使用,所以诏狱就有了表明皇权尊贵的神圣性和象征皇权的意义。

其存在和运行只围绕着权力掌控者的意愿,体现出明代皇权不断加强的浓厚人治色彩。

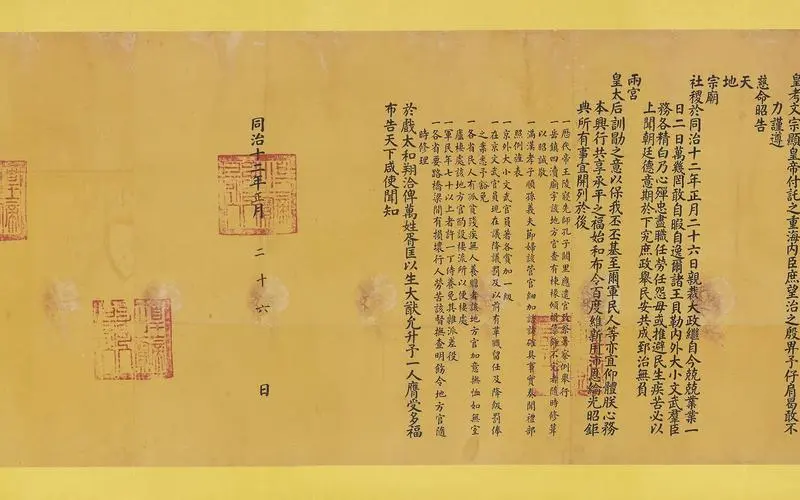

图 同治皇帝亲政诏

随着皇权加强的需要,诏狱的触角也伸到了明朝社会的各个角落。但诏狱和其所属的锦衣卫一样,都是具有神秘色彩的特务机构,所以今天想要探寻诏狱的原貌已经非常困难。

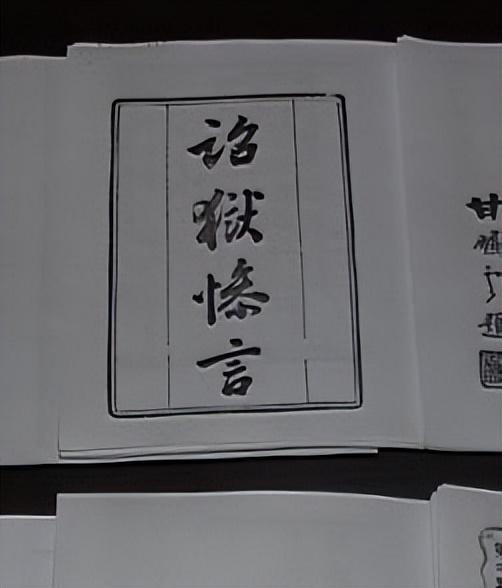

《诏狱惨言》就是仅剩不多的还原诏狱样貌的传世文献,其书虽然短小,但其记载的内容却远超过书中文字承载的含义。

一、什么是《诏狱惨言》

《诏狱惨言》其书只有十四页,收录在《指海》一书中,作者为了隐姓埋名,署名“燕客具草”撰,但经过后世学者考证,是当时一个叫顾大武的人的手笔。至于为什么他写书时不用真名,其原因就藏在书中。

图《诏狱惨言》复印件

新版《辞海》中说,诏狱是“皇帝诏令拘禁犯人的监狱。”

其言不虚,诏狱就是专制皇权为了巩固统治所创造出的黑暗面,其往往不现于世。但也许是因为明代皇帝做的太过分,于是有顾大武这样看不过去的人写下《诏狱惨言》记录诏狱之事。

《诏狱惨言》记载的是“天启乙丑年杨左六君子”被下诏狱的事情,也就是公元1625年的六位士人在诏狱中备受迫害的情景。

所谓“东林六君子”即东林党政治集团的六位核心人物——杨涟、左光斗、袁化中、魏大中、周朝瑞、顾大章六人。

东林党是明代中晚期以江南士人为核心组成的政治集团,因为其核心人物在东林书院讲学而得名。在讲习的间隙,他们往往会议论朝政、针砭时弊,其被当事人评价有“古大臣之风”,言论也被叫做清议。

图 东林书院

由于其言论和民间社会上对朝廷的不满相合,于是很快就掀起了一股风气,朝中乡里,遥相呼应。于是其从一个讲学机构演变为一个政治集团,吸引了各种政治人物、城市代表和地方上的地主乡绅等,社会影响力不断增强。

在东林党政治性不断发展的同时,其隐隐透露出来的与朝廷作对的苗头,引发了统治集团的警觉。尤其是阉党等得益者开始将东林党人视为眼中钉,想要找机会迫害东林党人。

图 东林党活动旧址

天启年间,矛盾终于爆发。

东林党人和阉党从政治上的争论演变为血腥斗争,在斗争中,东林党人展现出士大夫“一堂师友,冷风热血,洗涤乾坤”的大无畏精神。

于是1625年,“东林六君子”以身犯险,与阉党对抗到底,最终被魏忠贤编造“丧师辱国”的罪名,打下诏狱。

一个“莫须有”的罪名既已经定下,更残酷的迫害就必然接踵而来。《诏狱惨言》中记载:

东林党人下诏狱的第二天,天还未亮,六人就被严刑拷问。虽然六人对每一个问题都能“辩对甚正”,但坐堂官许显纯是魏忠贤的干儿子,其早已接受了魏忠贤的指令,已经给六人罗织好了罪名。于是以六人不说真话为由头,“诸君子各打四十棍,锣、敲一百,夹杠五十。”

图 魏忠贤画像

更可怕的是,这样的不分青红皂白的污蔑与用刑每天都在上演:

七月初四审问用刑后,六君子从诏狱中出来,已经被折磨到走一步路都疼痛难忍的地步,“用尺帛抹额,裳上脓血如染。”

七月十三日用刑后,六人屁股被打得皮开肉绽,股上的肉全部都已经腐烂;

七月十九日,六人经过几天非人的折磨还是不承认罪名,于是阉党集团狗急跳墙,给六人上了全刑,“杨公大号而无回声,左公声呦呦如小儿啼。”

七月二十四日这天阉党继续用刑,当夜三君子(杨涟、左广斗、魏大中)都死在了狱卒叶文仲的手上。在后来的刑罚中,其余三人也陆续死亡,其中还有难以忍受选择自杀的。

图 诏狱剧照

碍于篇幅,我们无法详细摘抄《诏狱惨言》中的更多细节,书中对各种刑具的介绍不便言明,感兴趣的读者可以自行搜索。

但仅从上文中也不难看出,审问官“袖中已有成案”,在审问之前就做好了假口供,审问完毕直接用刑,不难看出诏狱

罗织罪名、肆意用刑的恶劣行径。

二、明代诏狱的审判程序

读到这里肯定有读者要好奇,在朝堂民间都极富有声望。门吏学生遍天下的国家重臣,诏狱真的可以这样逼供、索贿、拷打、暗杀,为所欲为吗?

事实上,诏狱还真的可以。明代虽然有刑部、大理寺、督察院(合称“三法司”)的完备的司法机构。但诏狱是由皇帝私自操持的特务机构——锦衣卫直接把控的。锦衣卫的恶名遍天下,所以诏狱也成为了游离在司法机构之外的“法外之地”。

所以最终就出现了锦衣卫审理的案子,三法司谁也不敢过问的局面;而被锦衣卫盯上的人,最终都会被下到诏狱,无人可救。

图 古代诏狱

《明世宗实录》曾慨然言曰:“国家设置三法司以处理司法案件,寻缉访查罗织罪名的行为,但经诏狱之手,被锦衣卫裁决者,三法司不能过问,长此以往,三法司几成虚设矣。”

也因此,明代的诏狱可以直接称为锦衣卫狱,“锦衣卫狱者,世人所称诏狱也。”(《明史·刑法志三》),又因为其分管于锦衣卫镇抚司,所以诏狱还可以称为镇抚司狱或者北镇抚司狱。

图 锦衣卫军督指挥使司剧照

其实诏狱并非明朝的“特产”,而是古已有之。《汉书·文帝纪》记载:“侯周勃有罪,逮旨廷尉诏狱。”可见汉文帝时期就有诏狱,但那时的诏狱只是奉皇帝之命审理案件的场所,其惨烈程度远不及明代。

那明代的诏狱又是怎么一步步发展成这样的?

洪武十三年,明太祖处理胡惟庸案件之后,为了加强皇权,避免再次出现相权架空皇权的事件,废宰相,设置锦衣卫,此为诏狱发展的源头。

图 明太祖朱元璋

洪武十四年,皇帝要求监督三法司的司法权,于是法司拟罪后还需要经过翰林官会议商讨后上奏皇帝。作为皇帝的近侍,朱元璋开始让锦衣卫审问重罪案件。

“凡背负重罪来者,或令锦衣卫审之。”(《明史》卷180)此时锦衣卫虽然开始审理案件,但是定罪仍旧是法司的职能。

明成祖依靠靖难之役登上王位,对于兵变取得的帝位,其更加迫切的想要去巩固,于是开始更加重用锦衣卫。

图 明成祖朱棣

他恢复了锦衣卫审理本卫之外案件的权力,并不断扩大锦衣卫审理案件的范围,进一步加强锦衣卫涉及司法的深度,这一时期,锦衣卫甚至可以参与重大事件的会审,参与到涉及国本之争的案件,权力极盛。

“我朝制度严密,尤慎于刑狱。二祖多由锦衣卫发落,此所谓天断也,不必言。”(《明史·禁狱》)这种审判模式,为后代皇帝绕过三法司直接干预诏狱审判树立了不良“祖制”。

于是到了明英宗正统年间,“皇帝下令立案——锦衣卫审理——法司拟罪——皇帝定罪”的诏狱审判模式正式形成。

图 明英宗坐像

虽然在表面上,这套诏狱审判体系每一个环节都是由皇帝主导。但在明代,皇帝想要把皇权牢牢把握在自己手中于是需亲自审理的事务非常之多,而明中后期也不是每一位明帝都勤于政事,所以审理权力自然越来越多地落入皇帝的爪牙机构——锦衣卫手里。

皇权发展到后期,阉党把持朝政,和锦衣卫之间彼此攻讦勾结。使得诏狱最终变成了他们党同伐异、清除异己的政治工具。

从程序启动、立案、案情核实、审讯、拟罪到最终定罪的这一套程序,都由锦衣卫完成,这套审判程序彻底异化:

图 明太祖朱元璋

原先司法公正的初衷,变为实际的“诏狱多冤案”;原先权力制衡的体系,变得法无授权,由宦官一家操持;原先的君臣共治,变为最终皇权独断。大明江山危亡,从中便可窥见一二。

三、明代诏狱中的士人生活

在这套不合理的司法审判程序之下,当然也有反抗。士大夫心中的理想化司法秩序是

“夫人君奉天讨以诛有罪,乃承天意以安生人,非一己之私也。有罪者当与众弃之。国人皆曰可杀,然后杀焉,何至别为诏狱以系罪人哉?”

他们甚至认为“讯狱非天子事”司法权力并非君主所专享,君主不应该直接参与案件审判,诏狱加强了君主对司法的干预,破坏了君臣共同治理的司法秩序。于是士大夫成了第一批反抗诏狱的人。

图 锦衣卫剧照

又因为明代被抓入诏狱的士人上至中央廷臣,下至地方乡贤,涵盖范围极广,数量非常多,所以研究士人群体的生存境遇可以作为研究诏狱的一个新视角。

他们中的大多数,虽然因为明朝特殊的政治生态环境无法直言,但还是不乏有人在其著述中描写诏狱内的真实生活。

具体细节涉及日常用具、饮食、所见的动物与植物、所经历的各种刑具乃至受刑时的心里感受等等,展示了明代诏狱中士人日常生活的具体面貌。

“我枕城砖卧,无窍亦无梦”(李梦阳《砖枕》),他们的日常用具是十分粗陋的,经常是由其他的东西改造而成。

比如牢房的床常常是由船板、或者门板改造而成,很多因为年岁久远,被汗渍与污垢反复浸染,竟然印上了坐卧的痕迹。

又因为牢房半入地下,地势较低,碰上大雨往往会蓄积雨水,床板就会漂浮其上,晃晃悠悠就像乘船一般。更有甚者,人和床一起沉入水中,杨珏曾记载了一次狱中积水受困的情形:“六月淫雨大作,狱屋中水深二尺许,囚板漂没,六七日始退。”

图 诏狱复原图

在牢房中,还有以草席为床或者将其作为褥子的情形,因为潮湿,所以草席中往往会有臭虫、虱子等等,但文人士大夫还会以此开玩笑,高出在《草席铺》中言:“草席更互铺,臭虫随咀嚼。”在极端恶劣的条件下,其乐观的心态本身就是一种有力的反抗。

但有床具已经是很好的情况了,如果遇上狱卒刻意刁难,即使是一板一席,也会全部撤去,只能靠着冰冷的地面睡觉。如果遇上寒冷的冬夜,很可能会被活活冻死。

除了床具、坐具和换洗用具这些之外,士人用来创作的文具也格外重要,一般来说,由于士人身份的特殊性,狱中规定要提供纸笔。但事实上,他们的纸笔常常遭到没收或私吞。

但这依旧难不倒士人们,章编“将大瓦十数片,以钉刻字,赋《贯城十二咏》等诗。”可见对于狱中的士人而言,即使没有纸笔,他们也要想方设法地进行创作,言明自己的志向。

图 古代诏狱画

他们彻夜不眠,自发地进行吟咏,甚至读书不辍。韩邦奇曾与徐文华两人在牢房中夜读《周易》,彼此交流。事实上我们现在能看到的许多明代文学作品,都是在诏狱中产生的。

士人以先圣书中所写的乐观直面恶劣糟糕的环境,在狱中也不忘论道创作,其志向不因为刑罚苛重而改变,心智不因为条件艰苦而动摇,这就是士人们对罗织罪名的诏狱、对异化的司法有力的反抗。

结语

《诏狱惨言》是一面历史的镜子。它是一个侧面,照出了封建社会“法外之法”的可憎和可恨的一面,从而揭示了《大明律》那样严密的法典、三法司那样完备的司法机关在皇权直接下辖的诏狱面前的形同虚设。

图 《大明律》

它更是大明不断膨胀、高度发展的皇权在进一步强化封建专制主义的过程中,充分暴露的腐朽、野蛮、残酷的一个缩影。三百年前东林党人在诏狱中凄厉呼喊、悲痛呻吟的惨境,至今仍令我们心惊。

“困苦之后,不忘用世。”是两下诏狱的何栋如最好的写照,他是黄宗羲最推重的人物。在诏狱的严酷刑罚之下,仍旧有守正不阿、坚守己心的文人风骨,这可能是明代政治最令我们欣慰的地方了。

图 诏狱复原图

“明朝苦诏狱”是明朝政治的生动写照,它让我们深刻意识到权力的膨胀所带来的消极影响,同时也意识今天建设法治中国,建构一套公正合理、运行有序的司法程序的意义之重大。