“我发现每天有事情做不代表觉醒,每天都努力也不代表觉醒,真正的觉醒是一种发自内心的渴望,立足长远,保持耐心,运用认知的力量与时间做朋友;……”

这是《认知觉醒》序言中的一句话。作者周岭在序言中提醒我们:忙碌≠正确。

我发现许多人都是这样,甚至包括我们自己的父辈。我们似乎都本能地认为,每天忙忙碌碌,不虚度时光,就是“对”的事情,而很少有人愿意停下来多想一想,究竟做这些事情有什么意义,应不应该,值不值得等等。

朦胧之中,大家都想要过“更好”的生活,获得一种广义上的“幸福”。但是究竟自己的“幸福”是什么,在哪里,能否实现,也没多少人明确知道。但是周岭倒像是人间清醒的一位。他是如何做到突破认知,成就自我的?这吸引了我的好奇心。

除了作家和自媒体人,周岭的身份标签还有一个“心智探索者”,相信这是他的自我定义,正好也对应了“清脑”的涵义。

但是网上关于周岭的信息好像并不多,令他显得有些神秘。他的成名本身也有些突然:36岁才突然顿悟,开始大量读书,学习包括脑科学、人之学、心理学、社会学、行为学等领域的知识,努力提升自己的认知水平,并持续早起、阅读、写作、健身。

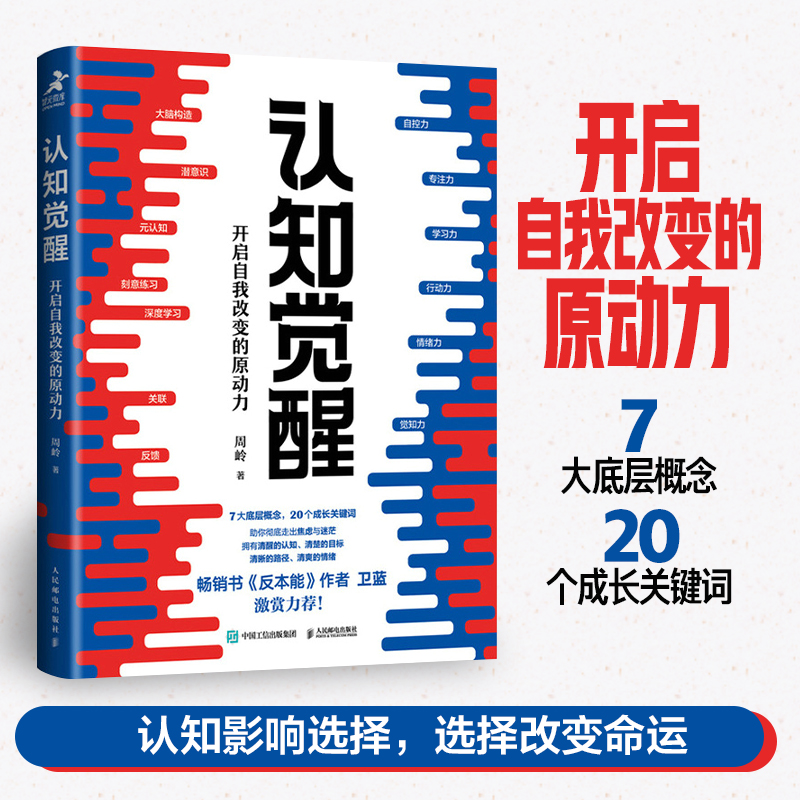

他写的文章引发许多读者的共鸣,遂有了《认知觉醒》这本爆款畅销书,后来还写了姊妹篇《认知驱动》,以及《认知觉醒(青少年学习版)》。

其实关于认知的定义,书中并没有正面表述过,可能觉得没必要去解释这个约定俗成的概念。但是书里却详细解释了什么是“元认知”。所谓“认知”,简单来讲就是“个体认识客观世界的信息加工活动。”而元认知,“就是最高级别的认知,它能对自身的‘思考过程’进行认知和理解”。元认知能力即我们习以为常的反思能力。我们可以用元认知能力来审视自己的认知,从而改变认知和行动。

思维改变了,人生轨迹很可能也会发生逆转,而这一切,周岭只花了短短三年时间,答案可能都在这本书里。

不过,在得到答案以前,至少有一点是可以肯定的。那就是,他一定也曾如《刀锋》中的拉里,在书海中游弋,苦苦思索与寻求人生的奥义。光是这一点,已足以令人佩服。

此外,周岭还在序言中安慰我们,任何时候开始改变自己,都是最好的时机。其实作为一个混完了青春资本的人,我更想说点丧气话:年龄越大越困难。

别忘了张爱玲那句长盛不衰的“出名要趁早”。76岁学画,80岁办展的“摩西奶奶”毕竟是凤毛麟角。王德顺在79岁走上T台,但他之前9年都在健身,而且30岁前已经成为了一名演员,一直耕耘在艺术领域。褚时健74岁开始的“褚橙”事业也是一般人难以复制成功的。

可是也没必要杠。大多数人都不甘于庸庸碌碌地等死,虽然结果未必如人意,至少努力过还能换个心安。而且你现在过的每一天不是都比明天更年轻吗?的确是几岁开始都不算晚。