11月,一群满口脏言恶语的年轻人扰乱网课堂秩序,并最终酿成悲剧,引发新郑一名授课老师心梗去世。新型的网络暴力引发全社会强烈关注。老师去世后,疑似涉事网友声称"没想到会死人,哈哈哈",其语言与行为与"互联网厕所"中的"厕弟厕妹"高度类似。

正在网络暗处流行的"厕所文化",是指一种在网络上肆意宣泄不满,把仇恨对象的事迹张帖并进行辱骂的行为,“互联网厕所”的使用者自称“厕妹、厕弟”,其中许多是05后的未成年人。这种隐秘的语言暴力,此前也曾导致一位18岁的女孩不堪其扰跳楼死亡。

10月中旬,真故发表文章《厕妹们惹毛了一位普通妈妈》,故事主人公许兰的女儿鹣芝也遭遇了“厕妹、厕弟”的围攻。这种来自互联网的恶意看似无关痛痒,却正在制造广泛的恶意与伤害。

这些充满恶意、愤懑的05后孩子是怎么聚集到一起?他们毁灭的情绪是如何互相酝酿的呢?

语言施暴场

语言施暴场

家住香港天水围的18岁女孩“依奈”,2022年7月26日下午,从自家住宅楼的天台跃下。和她一同坠落的,还有她用来直播自己自裁全过程的手机。随着依奈殒命,她的直播间画面最终静止在天空一角。当时依奈的直播间里有176名观众,看见了她结束生命的最后一瞬。尽管弹幕不停弹出他们问询依奈地址和劝阻她的消息,但已于事无补。

事后人们发觉,依奈的悲剧,和一场发生在“互联网厕所”的网暴有关。因为无力承受无休止的谩骂,她决定用死亡结束纷争。她的悲剧经过媒体报道和社交平台传播,才令人们发现了互联网上那些名为“互联网厕所”的隐秘语言施暴场。

依奈遭遇的语言暴力,和她的作为被挂到“互联网厕所”有关。被挂的事由,可能在成年人看来微不足道——依奈曾在一款游戏中,把用户名改为“拿不到金头就自杀”,因为当时的赛季前10名能够获得金头像的奖励。这个昵称更多是一种表决心或者“口嗨”,原本并无需严谨监督与探讨。与其当作他们的承诺,不如看成是种情绪切片。

结果,规定期限内,依奈没能完成所有任务要求拿到“金头像”。机缘巧合之下,她被一群活跃在游戏专属的“隔空喊话bot”的玩家挂在网上,成为其他玩家的众矢之的。

这个“隔空喊话bot”被叫做“厕所”,里面的玩家自称“厕妹”“厕弟”,以匿名的形式交流。在他们眼中,这种口嗨变成了“诺言”,质问依奈为什么不自杀来履行“承诺”,说她“玩不起”。依奈成了一个没有信用的人,“厕所”玩家们站在道德高地审判着依奈。对她的嘲笑愈演愈烈,依奈不知道如何制止这种咒骂,最后,用生命的代价履行了“承诺”,给“厕妹”“厕弟”们交代。

事后,并非所有施暴者都为此愧疚。依奈坠亡的消息传出后,该款游戏相关的“厕群”里开始有人刷屏“开香槟大笑”的表情表示庆祝,还有的人提到那部跟着依奈一同坠落地面,久久没有人按停直播画面的手机,调侃道:“能不能推荐(那是什么款式),她手机真的好。”

得知这场发生于“互联网厕所”的悲剧之后,许多大人看见了一个隐秘的角落。在同一片互联网下,孩子们在不知不觉中,造出了一个隐秘的语言施暴场。依奈为此付出了生命,还有更多被拖入“互联网厕所”施暴的孩子,在大人不知情的情况下,直面着自己无法承受的语言暴力。

截图 |电视剧《我们与恶的距离》 中的网民讨论

截图 |电视剧《我们与恶的距离》 中的网民讨论

眼下许多社交平台都存在一些被用作“互联网厕所”的账号。起初,“厕所”以“隔空喊话bot”作为账号的命名方式。“bot”是一种自动发布内容的社交平台账号,用户通过特定的方式,可以匿名书写帖子内容投稿到bot账号上。这种形式起源于国外社交平台,2017年左右,国内微博上根据不同的亚文化、知识领域等涌现了许多人工运营、手动更新的bot账号。例如“冷知识bot”、“千禧bot”、“音乐剧bot”等等,吸引着小众社群的关注。

“隔空喊话bot”在继承bot账号机器人特点的基础上,为小众社群提供了异地喊话、在线交流的媒介平台。国内可追溯最早的“隔空喊话bot”是在2019年为游戏《最终幻想14》创建的账号,主要接收与游戏相关的纠纷、吐槽等匿名投稿。早期大部分“隔空喊话bot”的审核严谨,发布内容时会过滤掉暴露用户账号名及其他隐私的内容,把内容控制在良性互动范畴。

2021年6月,一款大热的女性向游戏建立了“隔空喊话bot”账号,该账号的内容,一大部分是用户针对热门游戏角色的辱骂,这些辱骂,引发了对应角色支持者投稿对骂。网友们躲在匿名投稿形式背后,肆意发挥着语言恶意。渐渐地,越来越多 “隔空喊话bot”的运营者审稿不严谨,甚至不审稿,账号内容因过分暴戾被部分使用者诟病“恶臭”,有了“厕所”的称号。

在那个时期,还有一些根据动漫、游戏、明星、小众兴趣等等建立的账号,这些账号的使用者一开始也称账号为“厕所”,意为倾诉、吐槽和分享。网友们通过关注一个主题的“厕所”,便能在定时看到其他同好者的分享和发言。那时候“厕所”是一个中性词,代表同好者聚集畅所欲言倾吐心情、吐槽的场所。

依奈的悲剧发生后,大众视野中“厕所”一词成为单一意义的场域名词,代表着网络暴力、小圈子间的抱团与极强的攻击属性。充斥互相辱骂、倾吐污言秽语的账号,由于与“恶臭”“倾吐”等关键词相关联,与“厕所”的含义更为贴切,逐渐占领了“互联网厕所”这个词。

网络写手小鱼对此表示可惜。她曾发帖称,自己经常在下班之后看关注的主题“厕所”解压,里面有很多关于角色创作的良性讨论。语义剧烈的变迁,使小鱼感到困惑:“现在一提起‘厕所’就被污名化了,你说我是‘厕妹’还是不是呀?”

“厕妹”是什么人

“厕妹”是什么人

“互联网厕所”的玩家,年龄分布在15岁到20岁左右的区间里。在那些具有吐槽、攻击性的账号中,用户们是一群容易感到愤怒、却难以理解他人的青少年人,戏称自己为“厕妹、厕弟”。

愤怒和嫉妒,常常是厕妹和厕弟的内容源泉。他们的愤怒简单,一位投稿者发帖辱骂同学,只因为对方的扩列图被转发了100多次,成为“爆款”。还有人发帖辱骂同桌,只因考试时成绩落后于对方。

这些简单的负面情绪,却需要激烈地发泄,充满毁灭精神,情绪激烈时动辄言及“杀”和“死”。

在一个关于吐槽生活的“厕所”,一名大学生因为和室友相处不来而咒骂对方“去死”。互联网厕所中,发帖者往往把爸爸妈妈称呼为“豹豹猫猫”。一位发帖者嫌弃父母的拮据,写下愿望:我的豹豹猫猫因为50块的药钱骂了我一下午,好希望他们都去鼠(去死)哦。

还有一则投稿中直言:“好崩溃啊,好恨同学和工作,把你们都杀了。”

美国作家埃里克·霍弗在《狂热分子》一书中是这样理解“恨”的:当我们恨一个对象时,总会寻求有志一同的人;尤其当这种恨不是出于明显的理由,而且看起来站不住脚的时候,渴望盟友的心理会更加迫切。

在封闭的空间里,趋同的情绪,即使偏激,哪怕是无法在现实生活中宣之于口的幽暗的情绪,也容易得到群体认同。

现实中如厕是一件隐私的事,在“互联网厕所”,如厕依然隐蔽。账号的建设者和使用者往往通过设计特殊的账号规则,来屏蔽圈外人,建造出不同的赛博建筑物。

“厕所”账号往往不会挂羊头卖羊肉,他们的运营者都会用不同花名、谐音、昵称等方式命名账号。你需要具备一些对中文多音字的敏感和创意才能找到、识别厕所。如果不理解“现充”可能会被写成“鲜葱”,“不好意思”可能会被写成“抱一丝”,这样的人不具备谐音字词创意使用的嗅觉,很难在茫茫网络中找到想去的“厕所”。

母亲许兰得知15岁的女儿受到“厕所文化”侵扰后,决定沉入“互联网厕所”去帮女儿对抗语言侵害。在寻找“互联网厕所”的过程中,她花了很大精力去破解“厕所文化”的暗语。那常常是一些充斥谐音梗的讯号,比如“4000+”是“死全家”的意思,“相似”是“想死”的意思,甚至连“杀”都有好几种写法替代:砂、鲨、刹。

对抗“厕所文化”时,许兰发现这群孩子不在意逻辑和道理,发过去的劝解与道理,对方回复一句“我晕字”,一副满不在乎的样子。

因为这些透明的围墙,平日只有同类才会进入“厕所”。很多时候这些自称“厕妹”“厕弟”的孩子流连厕所,是为了发泄、获得赞同。

最初和依奈发生的几个人中,16岁的小亚在得知依奈去世后,现身道歉。她接受了媒体《北青深一度》的采访,回忆经历的时候,透露出“互联网厕所”对她的吸引力所在。

读小学时,小亚曾遭受同学的辱骂与霸凌,在课堂上读错课文,就会引得全班哄堂大笑。小亚的自信被一点点剥掉,她迫切希望得到他人认同。结识了其他“厕妹”后,小亚发现在“厕所”仅用吐槽、骂人的话便能得到“厕妹”们的夸赞。在以语言为武器的“战争”中,谁骂人骂得最难听,谁就是这个群体里的“英雄”。

“厕弟”“厕妹”们也不吝啬地表达着赞同。有位学生在一间“厕所”吐槽,发了个帖子,省略缘由,只说:“班主任我想杀你妈很久了”,后台把他的投稿发了出来,贴上“13”表示这是账号收到的第13个投稿。

代号13的帖子发布后,很快就有12个网友在留言区表示赞同,他们语言简洁,回复代号“13”,“玩厕”的孩子都能领会这是在表示全面认同。每天的不同时刻,这些相似的极端碰撞交融,无论是愤怒、嫉妒、悲伤还是偏激,在互联网厕所都能被酿得更加浓稠。

截图 |一间“厕所”里的投稿讨论

截图 |一间“厕所”里的投稿讨论

在一部分“厕所”,极端且幽暗的情绪从四面八方汇集,酝酿语言的暴力。大学生李琦玉曾经是一款以“厕所”众多闻名的女性向游戏玩家,因为好奇,她关注了许多“互联网厕所”。在她的观察中,一部分“厕妹、厕弟”们确实曾经历过不幸,在他们的投稿中,时常能看到遭受校园暴力的阴影,与他们破碎的家庭。

在某间 “厕所”里,有人投稿说一个留学生和自己抱怨父母每个月只给五千块,“本人十五岁就被父母收拾扔了,差点活不到现在,也没再联系过他们,”他写道,“好嫉妒。”“厕妹、厕弟”们习惯将“霸凌”写成“80”,仿佛校园暴力在他们身上留下的阴影被数字消解,有一个因为被霸凌休学半年的投稿人,称自己将在今年年底回学校的新班级,却还是顾虑自己插班生的身份:“好怕再次遇到几个烂人又被霸凌。”

投稿里,常常有人的人生被偷走。“偷人生”是他们投稿时常用的话语,意思是某人的现实生活,富足、快乐、幸运,都是从他们那里偷走的。有人投稿说看到室友发了“想死”的动态,他将这则动态视为抱怨,说室友要钱有钱要颜有颜,父母人也好,如果想死的话,“能不能把我的人生还给我”。不属于自己的幸福就是罪过,可以骂,应该恨。

任何人都可能被这类极端情绪的“厕所”选中。

今年9月份,西西在网络上发布了一条庆祝自己毕业工作三个月,就涨了500元工资的微博。原本的好心情却被“厕妹”们统统搅碎,他们把西西的分享挂到了“互联网厕所”里,立刻吸引了其他人的评论,冷嘲热讽地说:“才涨了500块钱就庆祝,真是个贱货”。除了莫名其妙的谩骂外,还有人造谣西西是性工作者,才涨了工资。

明明是无凭无据的事情,怎么有人说就有人信呢?西西感到后怕。她发现后,曾尝试和“厕所”理论,结果被挂出截图。事态持续发酵,有人扒出西西曾经就读的大学,在大学的超话里发布了西西是性工作者的内容。在和他们理论时,“厕所”运营者回复了西西一句话,她至今都记得清楚,对方说:“谁让你把你的美好生活发在平台上让我们看到,我不高兴,你就该骂。”

哪怕和现实生活无关,仅仅是在游戏中的喜好引起“厕妹、厕弟”的注意,也有可能被盯上。网友凌小雨分享了今年8月份时,自己被“厕妹”缠上的记录。她是一个乙女向游戏的玩家,喜欢角色A。一天她看见有人的账号名称带了角色A的名字,极有可能是来抹黑的账号,便转发了一条微博提醒其他朋友,一个小时后,她就被“厕妹”缠上了。连着转发、辱骂凌小雨的微博,称她为“爱出警私人博,爱破防拉黑的可爱乙大妈一枚”。

“厕妹是个联盟,看见了一个厕妹和大家说了一下,别的厕妹蜂拥而上,好可怕。”凌小雨回忆。

危害和外溢

危害和外溢

依奈的悲剧过去了3个多月,媒体的报道发声,一度让“互联网厕所”在公众的关注下收敛、转移。

当初爆发那场争执的“厕所”已经消失,各大平台也对名称带有“隔空喊话bot”的账号进行管理。一个网名叫“香菜”的年轻人记得,那场风波之后,自己关注的几个“厕所”都改了名字,也有的账号将“厕所”的投稿内容设置为仅粉丝可见。

站出来道歉的小亚从网暴者的身份变成了被网暴的人。她的社交账号收到了几百条评论和私信,一部分人劝她改邪归正,不要再在互联网上对不认识的人恶语相向。也有人扬言要追着骂小亚两个月,让小亚和依奈真正共情。

其他曾经对依奈口出恶言的“厕所”玩家大部分已经销号,这让依奈的母亲在帮她讨公道的过程中,平添许多困难。

但“厕所”没有消失。只要那些自称“厕弟”“厕妹”的孩子没有找到妥善处理内心愤懑和委屈的方式,他们只能不断修建新的“互联网厕所”,来倾吐那些他们自己难以消化的情绪和恶意。

新账号诞生,恶意继续聚集,依奈的死亡,不能彻底地终结恶性循环。在“厕所”,生死的边界依旧被消解,一群未成年或者刚刚成年的用户在不同的账号里重复:紫砂(自杀)与好似(好死)。

“‘厕所’就是臭水沟,你们这群健人硬要跑到臭水沟看我们这群小老鼠,还骂一句‘恶心’是不是有病啊。”在上个月,真故发布《厕妹们惹毛了一位普通妈妈》一文后,一个自称“厕妹”的读者建议人们不要凝视他们。她发来的留言中,“健人”是“正常人”的意思,也可能谐音“贱人”。在“厕妹”“厕弟”的语境里,他们和正常人之间存在着鸿沟,“痛恨”着正常人。

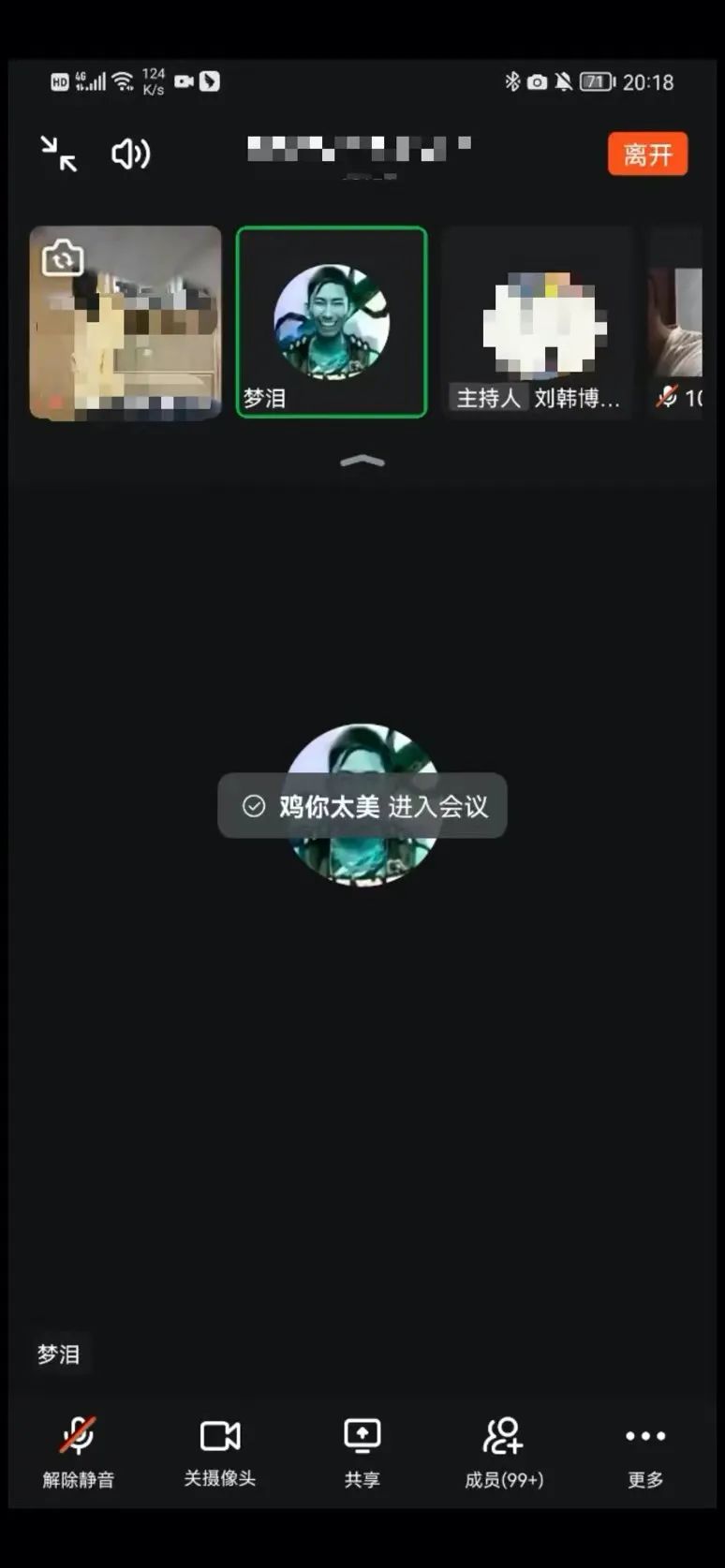

厕所文化荡出的波浪尚未平息,人们很快发现,互联网上还存在另一群相似的孩子,“网络爆破手”。它像是厕所文化的一种外溢形式,语言叠加行动,继续肆意地发泄、破坏和毁灭。10月28日,河南新郑三中的初一年级正在上历史网课,46岁的教师刘韩博才刚上课没多久,网络课堂中传来了节奏混乱的电子音乐。老师和学生们看到共享屏幕上交替出现了 “梦泪”和“鸡你太美”的头像。几个青春期沙哑的声音互相在刘老师的网络课堂称兄道弟:“必须给我入侵好吧?”“必须入侵啊兄弟。”

学生杨秀当时也在这堂课,这是一堂4个班一起上的大课,她被持续的辱骂声打乱了思绪,将这堂不寻常的网课录屏下来。经过几番尝试,刘老师把入侵课堂的男孩们赶出去了,杨秀却注意到老师变得沉默,不怎么说话了。

截图 | 杨秀录下正被入侵的网课

截图 | 杨秀录下正被入侵的网课

这是刘老师的最后一堂课。她缺席了30号下午的课程,直到10月31日,学校联系了刘老师的丈夫,这才发现刘老师已经猝死在家中。究竟是什么诱发了刘老师的死亡,还没有定论,不可否认的是,年轻、粗鲁的网课爆破手们是确实给刘老师带来了压力。

与“厕所文化”相同,“网课爆破手”们依托着匿名的外壳,潜入到不同的课堂中,捣乱。他们在互联网上宣泄着自己的情绪,将教师们的手足无措视为笑料。

对我们中的许多人来说,互联网是现实生活的补充,也是认识外部社会的工具。但对于这一代年轻人来说,互联网生活也是现实生活的另一种形态,他们在互联网上社交,过早地看到世界的参差,父母教授的道德和处世之道无法帮助他们稳妥地面对这种落差。这或许,就是这些越过底线的发泄出现的原因。

这些自称“厕妹”和“厕弟”的孩子并非无法沟通。《厕妹们惹毛了一位普通妈妈》在10月底发出后,故事主人公许兰再次登录账号才发现,曾拉黑她两次、不肯和她沟通的“厕妹”,又把她从黑名单放了出来。女孩连着发了数十条消息给许兰,说自己看了文章才知道原来许兰真的有回复她。

“那孩子和我说了很多遍对不起”许兰说,“我告诉她以后要好好学习。”这一次讯息成功发出,没有收到禁止回复的红色感叹号。隔着语言的沟壑,受害者与施暴者艰难地对上了话。

*文中部分人物为化名

- END -