《不相称的婚姻》

《不相称的婚姻》

《不相称的婚姻》描绘了一位青春少女与一位老者结合的爱情悲剧,右上角上那个神父的身影,以细腻逼真的半边形象,被处理在全画的暗处。

画家抓住了这种病态的婚姻,揭示了卑劣的社会交易和对妇女的摧残。而画家将自己纳入画中,以显示画家本人的愤懑心情。

19世纪60年代,俄国出现许多揭露社会黑暗,对被损害和被污辱者表示深切同情的优秀绘画作品,《不相称的婚姻》是其中杰出的代表。

▼

神父将结婚戒指戴到一个年仅十六七岁的新娘的手上,而她身旁的“新郎”则是一个可以作她祖父的白发老头。他手持蜡烛,目光斜视在神父要给新娘戴的戒指上。新娘低头无奈,右手无力地拿着蜡烛。

▼

她的眼皮浮肿,似昨夜痛哭了一宵,仍然逃脱不了这种厄运。新郎的头上尚有几根稀疏的白发,他脸皮松弛,眼睑塌陷。而右角上那个神父的身影,以细腻逼真的半边形象,被处理在全画的暗处。画家抓住了这种病态的婚姻,揭示了卑劣的社会交易和对妇女的摧残。

▼

在画面的背景处,画家画了一群参加婚礼的人们。右半边显然尽是些与新郎有同样地位的“亲属”,这些形象十分可憎。而左边的背景处,却画了与右边截然不同的两个年轻人,其中一个双手交叠于胸前,目光严峻,审视着这幕丑剧。这就是画家自己。

普基寥夫取意大利画家的传统而变通之,把自己的肖像纳入画中,并对画上的事件表现出一种姿态,以显示艺术家的愤懑心情。

▼

在《不相称的婚姻》上,所有人物都画得很大,有的如真人大小,似乎画家故意把这幕实情展露在观者的眼前。画家揭示了这种病态的婚姻和卑劣的社会交易以及对妇女的摧残。

据说画中新娘正是画家的未婚妻,新娘背后那位双手交叉在胸前,用审视、严峻谴责的目光注视这幕人间丑剧的人就是画家自己。

这幅画问世时,当即遭到官方的反对,表面理由是画中人与真人大小等同,这只有在历史画中才允许。实际上是它刺痛了官僚贵族的心,击中了丑恶制度的要害。当时进步批评家斯塔索夫就指出:

此画好不容易才得到官方的承认,画中没有火灾,没有杀戮,画的只是在教堂里神父毕恭毕敬地给洒满香水的将军——活的木乃伊,与为了官衔与金钱而出卖自己青春的哭泣的姑娘举行结婚仪式。

普基廖夫是俄国19世纪60年代最有声望的风俗画家。1863年他还是莫斯科绘画雕刻建筑学校的应届毕业生时,就展出了名作《不相称的婚姻》。

▼ 《睡觉的孩子》

《睡觉的孩子》

《睡觉的孩子》描绘了两个衣衫褴褛的小孩子熟睡的场景。画家对穷苦人民的同情从画中真切地传递出来。

两个孩子躺在铺着破草席的床上,晨光洒在他们身上,映得本来就破烂的衣服更加褴褛,他们是不是在在饥饿中梦见了冒着热气的奶茶,香喷喷的烤鸭?衣衫褴褛的他们就像是俄国农奴制改革后社会的缩影,让我们看到那个时代俄国普通百姓的悲哀。

▼ 《城卡外最后一个小酒馆》

《城卡外最后一个小酒馆》

《城卡外最后一个小酒馆》是俄罗斯美术的一大杰作。在寒冷冬夜的昏暗光线中,城卡上的双头鹰如同一种不祥的象征呈现在柠檬色的天空中。小酒馆的窗口透出浑浊的光芒,在那儿进城的农民们将一天所得的微薄收入挥霍殆尽。一阵狂风下一个可怜的身影裹在头巾里,打着寒战蜷缩在雪橇上。这是一个女农在等待饮酒作乐的养家人。

暗灰色和褐色的色调如同悲伤的和弦,通过富有表现力的笔触,增强了忧愁与绝望的感觉。在画家佩罗夫的成熟作品中,对于那些作为残酷不公社会牺牲品的人的深深怜悯的主题变得非常明显。

▼ 《在莫斯科附近的梅季希喝茶》

《在莫斯科附近的梅季希喝茶》

《在莫斯科附近的梅季希喝茶》中普普通通的在树荫下乘凉喝茶的场景在佩罗夫笔下变成了反映尖锐社会问题的揭露性画作。

转向观众的桌角和站立其上的茶炊将画幅平分成两个不大的正方形。同样在两个部分中陈列着画中主人公们的世界:一面是脑满肠肥的神甫,另一边是行乞的老人和小孩。老人胸口的克里姆亚战争英雄勋章加重了社会悲剧的感觉。同时牧歌式的风景背景和画的圆形构图都体现了必须恢复公平、还世界以失去的和谐的思想。

▼ 《运水的童工》

《运水的童工》

《运水的童工》是关于孩子的题材的代表作之一。

画家以关切而爱护的细腻笔触,描绘了三个孩子在寒冬艰难运水的场景。画家强调刻画了孩子们的极端疲劳与困倦,从而激起了人们对于贫穷孩子的同情与爱怜。

▼ 《送别逝者》

《送别逝者》

作品描绘一个失去抚养者的家庭的悲剧。暗淡的色调、忧伤的人物表情真实地表现了死者家属凄惨而无出路的境遇。

▼ 《家庭女教师初入商人之家》

《家庭女教师初入商人之家》

佩罗夫很公正地将这幅画称作“费多托夫式的”。主人公明朗的典型性格、对于内部装潢的注意、“会说话的”细节使画中事件的意义更为明确——这些都是从费多托夫那儿学来的。

然而这幅画并不是对既往的复制,作者也没有丧失其独特性。对于生活矛盾的体现取代了费多托夫式的浪漫主义的和谐。稳重的色阶取代了宝石般的闪耀的色彩,低垂着头的年轻女教师沿着地毯走向商人家庭,这条地毯铺成的斜线则与观众形成了直接联系。

▼ 《基辅的第一批基督徒》

《基辅的第一批基督徒》

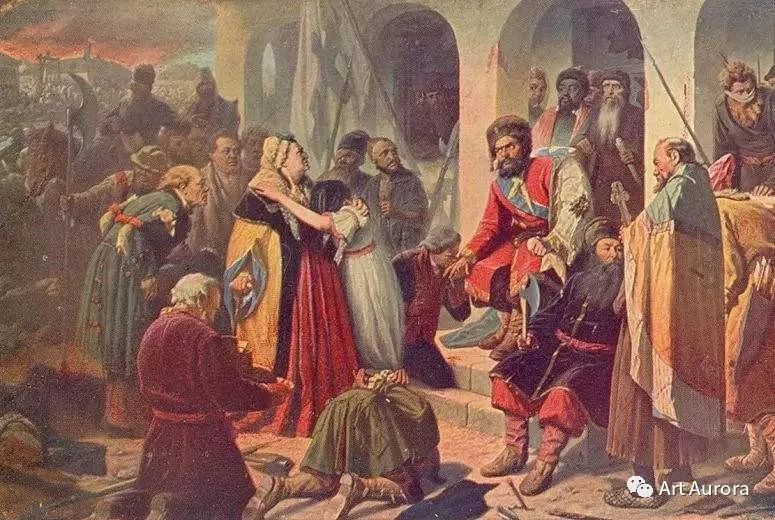

▼ 《普加乔夫的法庭》

《普加乔夫的法庭》