这类“模仿说”和“再现说”的理论,把艺术的本质规定为对现实事物和现实生活的模仿和再现。如果我们进一步追问,人类为什么需要模仿和再现呢?这类理论就会这样回答:模仿是人类的天性,在艺术中这种天性得到了满足,这就是艺术给我们带来审美愉悦的根源。这种解释还是比较粗浅的,把艺术还原为生物主义。亚里士多德认为,人类在艺术中对现实事物再现所带来的快乐,是由于认识的兴趣得到了满足。通过对事物的再现,我们能更好地辨认出事物的本质。亚里士多德是在认识论的角度而言的,相较于前者更为精致。

其实在艺术中对现实之逼真的再现,是不可能真正达到的。艺术制作是使用物性材料的,这就意味着要把现实对象移入到另外一种物质媒介中去。比如在雕塑中,要把有血有肉的人体对象移入到大理石的材料中去。让这个对象在一种与自身材料完全不同的媒介中重新诞生。这种重新诞生本身,就要求着创造性的想象力。他要求制作者对这个现象对象采取一定特定的视角,然后把这个特定视角中所发现的东西表现出来。没有这样的表现做前提,任何再现都不可能。在艺术制作的一切再现的手段中,都必须包含表现的要素。这也就是说,以再现为目的的创作,也要求作者的创造性的假想。因此,对现实对象实际外观本身的“忠实”,其实是不可能的。

若我们坚持逼真再现的原则,把表现的因素降低到最低限度,结果会怎么样呢?排除表现因素最直接的方式就是拍照(其实拍照构图角度选择也有感性因素),不可否认无论怎么随意拍照,摄影与现实对象的外观上逼真程度都是极高。但很可惜,未经思考的照片,在观者眼中却恰恰显得不真实。我们要是拍照不选择合适的角度和构图,往往会拍出“不太像的照片”,是什么缘故呢?

克林伍德在《艺术原理》一书当中举过这样的例子:一只野兽,当我们害怕时看起来,与我们不害怕时看起来,是不一样的。一个我们所敬畏的人,仿佛有一双大而严厉的眼睛。因此,一个老练的画家才真正懂得怎样做到逼真,他知道必须通过恰到好处的夸张,才可能做到情感上的正确的逼真。的确,假如你在东北大兴安岭户外丛林中偶遇了老虎,和你在动物园中看到笼子里的老虎,给你的感受一定会不一样。

科林伍德的话,说出了一个很重要的道理。对现实的艺术再现,其实并不是对现实对象的实际形象做亦步亦趋的描画,而是去再现现实事物对我们所发生的情感影响。所以他提出了“情感上的逼真”这一概念,这个概念符合艺术创作的真相,它表明离开表现的再现其实是不存在的。

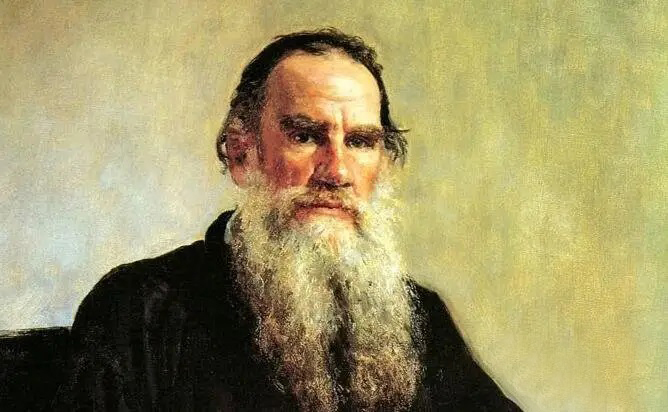

俄罗斯著名画家列宾,画的托尔斯泰像,我们都会说这是一件非常写实的艺术精品。然而令我们震撼的,并不是画与托尔斯泰本人的外形结构有多么的逼真。而是在托尔斯泰的眼神的描绘,充满了睿智和忧郁,有一种宗教圣徒般的悲悯。为了创作这一件作品,列宾阅读托尔斯泰的作品。甚至与托尔斯泰一起生活,深刻地感受他的内心世界。你可以说这件作品是写实的或者说是再现的,但是它作为一件艺术品的意义和价值存在的,恰恰是其中感性的表现的部分。

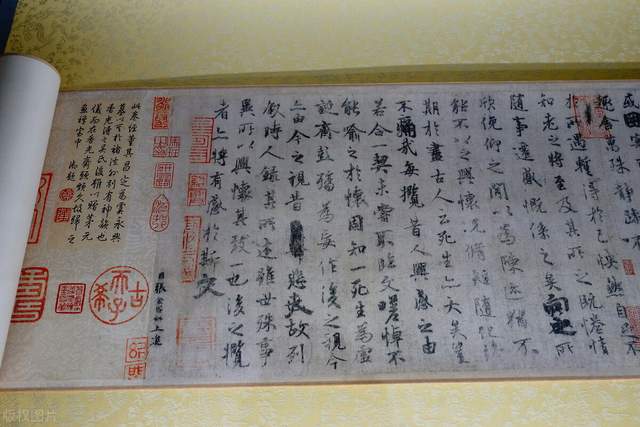

抽象艺术的表现力,中国书法的表现力,无可置疑。艺术可以没有再现,但是绝对不能没有表现。前面我们说过,艺术的初级原理就是保存人类的生命情感。而这一艺术之本质的初级原理,自然是与西方美学思想史上的“模仿说”和“再现说”相抵牾的。