卫 斯

(旧版文章:原载《古今农业》1994年2期)

导语 :从考古学的角度看,中国的粟作文化和稻作文化分别代表了中国古代的北方和南方的农业文化在各自独立发展方面的历史成就,同时也反映了中国古代人民对人类文明所作的巨大的贡献。本文试图通过对中国粟的起源、驯化与传播问题的探讨,使人们对中国粟的起源时间、起源地点、驯化基地以及粟作为一种物质文化传播的路线有一个比较清晰的了解。通过探讨,笔者认为:中国先民驯化狗尾草的起始时代是从下川文化时期开始的。笔者把中国栽培粟的真正年代定在河北徐水南庄头文化时期。确认中国粟起源于黄河中游的高海拔地区,其驯化基地为陕西关中地区和河南中北部的中原地区。且从关中地区、中原地区分别向四面传播。关中地区的远程传播路线,主要是向西面的甘肃、青海、新疆,乃至从青海又传入西藏,继而到达云南。中原地区的远程传播路线主要有两条:一条是通过山东、苏北向东南沿海传播以至抵达台湾;另一条是通过冀北向东北方向的蒙东、辽宁、吉林、黑龙江传播。其传播方式是人工携带和自然运载(鸟载、水载)相结合。史前,中国粟已由东向西经阿拉伯、小亚细亚、俄国、奥地利,以至传播到整个欧洲。向东还传到朝鲜。

吐穗后的谷子

一 中国先民驯化狗尾草的起始时代问题和中国栽培粟的真正起始年代问题

现在学术界都公认粟原产于中国。中国粟与非洲几内亚的分枝粟和塞内加尔的珍珠粟不源于同一祖本。非洲几内亚的分枝粟和塞内加尔的珍珠粟都源于象牙海岸的龙爪粟。中国粟,植物学家们认为其祖本是狗尾草。狗尾草在亚洲地区分布很广,中国的黄河流域更是多见。下面我们就将狗尾草与粟从形态上作一比较。

狗尾草,又名谷莠子、莠(Setaria viridis),一年生,秆高30~100厘米。叶片条状披针形,宽2~20毫米。圆锥花序紧密呈柱状,长2~15厘米。小穗长2~2.5毫米,二至数枚成簇生于缩短的分枝上,基部有刚毛状小枝1~6条,成熟后与刚毛分离而脱落;第一颖长为小穗的1/3;第二颖与小穗等长或稍短;第二外稃有细点状皱纹,成熟时背部稍隆起,边缘卷抱内稃(1)。

粟,又名谷子(Setaria italica),一年生,秆高1~1.5米。叶片条状披针形,上面粗糙。柱状圆锥花序长10~40厘米。小穗长约3毫米,簇生于缩短的分枝上,基部有刚毛状小枝1~3条。成熟时自颖与第一外稃分离而脱落;第一颖长为小穗的1/2~1/3;第二颖略短于小穗,第二外稃有细点状皱纹(2)。

很显然,狗尾草与粟同科、同属,二者的幼苗、植株、穗形等的形态、结构以至颜色,基本上都相似。有人通过试验分析:狗尾草的细胞染色体2n=18,粟的染色体也是2n=18。粟与狗尾草杂交比较容易成功,其杂交的后代曾出现育性不完全现象,说明它们之间有很近的亲缘关系。通过粟遗传资源在酯酶同工酶方面的分析还发现,在粟遗传资源中出现的主带类型,在狗尾草中几乎全部存在,二者皆具有相同的基本酶带,酶谱类型非常相似(3)。由此可见,中国粟的祖本就是狗尾草。

粟的野生祖本狗尾草

那么中国先民又是从何时开始驯化狗尾草的呢?中国栽培粟又是从何时开始的呢?笔者认为:考古学方面提供的材料很难直接证明这两个问题。我们只有通过对同粟作文化有关的考古材料的分析,即通过它的旁证材料来证实,去追溯它的源头。

1976年,在中国旧石器晚期遗址——下川遗址发现了三件残缺的石磨盘,“一件为粗砂岩质,已残,约为原器的四分之一。原器约为圆盘状,底面为自然平面,周围边缘打制修整。器边厚38厘米,中间由于多次旋转式研磨而下凹成圆坑,厚2至5厘米”。“这种器物与新石器时代磨制谷物的磨盘不同”(4)。1978年《考古学报》第3期《下川文化——山西下川遗址调查报告》公布了这一材料之后,立即引起了一些探索中国农业起源的学者的注意。

下川遗址出土距今24000-16000年 石磨盘

下川遗址出土距今24000-16000年 石磨盘

黄崇岳先生在《从出土文物看我国的原始农业》一文中引证了这一材料,他说,这一发现“是旧石器时代晚期采集天然谷物加工成粮食的信息,使我们看到由原始采集经济向原始农业经济过渡的先兆”(5)。1984年夏,陈文华先生在一次关于农业考古的讲演中,在谈到原始采集经济如何向原始农业经济过渡的时候,也谈到这一发现,并肯定石磨盘“中间由于多次研磨而下凹,显然是加工谷物的痕迹”(6)。按照黄、陈二位先生的主张,下川遗址发现的石磨盘是用于加工天然谷物的,是原始采集经济向原始农业经济过渡的先兆,并不能作为中国先民驯化狗尾草的起始时代的佐证物。笔者实际参加过下川文化遗址的发掘,认为要认定石磨盘的真正用途,不能孤立地去看待这一发现。

下川遗址是一处旧石器晚期文化遗址。文化遗物以细石器为主要内容并兼有大型打制石器。遗址位于山西晋东南境内的中条山脉腹地的下川盆地。盆地南北长4至5公里,东西宽2公里,为一狭长的山谷地带。盆地内富益河常年流水,直通黄河。盆地两侧是海拔2000米左右的山峰,山上尽为树木覆盖,树林中可供食用的野生植物种类繁多。盆地基岩大部分是石灰岩,其上主要覆盖着第四纪堆积。这个地区喀斯特地形相当典型,石灰岩溶洞十分发育,是远古人类理想的活动场所。

掩映于云海下的下川遗址全景

掩映于云海下的下川遗址全景

下川盆地中最老的土状堆积为一层深红色粘土,时代为上新世晚期,这种堆积仅有断断续续遗留。而大部分为上更新统的堆积,下川遗址中的石器来自这一堆积上部的灰褐色亚土层中。下川文化主要指的就是这一文化层的文化遗留。

我们要讨论的中国先民驯化狗尾草的起始时代问题,实际上就是中国北方农业最早发生的年代问题,下川文化上文化层所测定的6个C14数据分别为:距今21700±1000年(ZK384)、16400±900年(ZK385)、20700±600年(ZK393)、23900±1000年(ZK417)、18375±480年(ZK494)、18560±480年(ZK497),年代大致在24000年到16000年之间(7)。这就是说,下川遗址出土的石磨盘的年代下限最晚不可能晚于16000年,即最晚也处在地质史上最近一次冰期的结束之前——上更新世晚期。这时期,当今世界上适于农耕的大部分地区较之现在还要寒冷,无论是气候还是动植物面貌较之全新世以后都存在一定的差异,农业在这个时期发生似乎不大可能。因此,多数学者都把农业的发生年代放在最近一次冰期结束之后,即距今11000年左右的全新世早期。因为这一时期,地球上除南北两极外,大部分地区变得更为温和湿润,无论是气候还是动植物面貌都变得和当今基本一样。但目前中国在考古上,尚未发现有接近下川文化年代的农业遗迹。

中国目前发现栽培粟的最早年代是河北武安磁山遗址。该遗址不仅出土了大量的与粟作文化有关的石镰、石磨盘、石磨棒等生产工具,而且发现了80余座当年贮粟的窖穴或祭祀坑,窖穴或祭祀坑内一般堆积厚0.3~2米。内有十个堆积最厚达2米以上,出土时部分粟粒仍清晰可辨,随即风化成灰。用灰象法对该遗址H65的标本分析,也证明有粟(Setaric italica)的痕迹。根据C14测定该遗址的年代为公元前6005~前5948,即距今8000年左右(8)。

四足石磨盘,石磨棒·新石器时代·磁山遗址

然而,世界考古学在这方面发现的资料与中国考古学在这方面提供的旁证材料表明:农业发生的年代有越来越往前追溯的趋势。50年代由卡斯林·M凯尼恩(KenYon)主持发掘的位于西亚约旦河谷的耶利哥遗址,在该遗址的中石器文化(纳吐夫文化)层中,不仅发现了大量石叶、半月形石片、钻孔器,而且发现了大量的石镰,年代属公元前12000~前8000年(9)。

60年末~70年代,在努比亚和上埃及发现了不少新石器时代之前的旧石器晚期和期外旧石器文化遗址,包括努比亚的卡当文化(Quadanculture,约公元前12500~前9000年)和图什卡(Tushka)旧石器末遗址(距今14000±490年);以及上埃及的库姆温布(Komuwenbo,距今13560±120年,13070±120年)、伊斯那(Jsna,距今12600~12000年之间)等遗址(10)。这些遗址都出土了磨石、石镰等农业工具,以及禾本科花粉、小麦芽孢、大麦花粉等等。

70年代末,在阿斯旺下游约20公里的库邦尼亚(kubbaniya)又发现旧石器晚期遗址一处,旧石器末期遗址六处,年代约在距今18300~17000年。这里有人居住约1000~1500年,是渔民生活环境,却发现了大麦粒和穗。这是尼罗河谷最早食用谷物大麦的证据(11)。研究者认为,库邦尼亚发现的大麦粒和穗有的近似于野生大麦,有的则和人工栽培的一样大小。

1963年,中国山西怀仁县鹅毛口发现一个石器制造场遗址,其石器多为打制,质料分别选用凝灰岩、煌斑岩和石英岩。在1000余件打制石器中,除大石片砍砸器、尖状器、刮削器、手斧外,一般形制的有石斧、石锄、石镰、石球、石锤等。其中三件石镰,不仅有刃有背,而且刃口部已向两面加工,背部较平。一件石斧,靠刃缘的一头残缺,断面呈椭圆形,两侧边缘和顶端均经过磨制。研究者认为:石斧、石镰属农业生产工具。鹅毛口遗址的地质时代属全新世早期(12)。

1963年山西怀仁县鹅毛口一个石器制造场遗址出土的生产工具

1987年8月,中国河北省徐水县高林村乡的南庄头遗址,在地表层下厚达2米左右的黑色或灰色湖相沉积层下部的新石器文化层中,出土了大量兽骨、禽骨、螺蚌壳、植物茎叶、种子和少量的夹砂深灰陶、夹砂红褐陶、石片、石磨盘、石磨棒,以及发现有水沟等人类活动的遗迹。经有关专家鉴定,该遗址出土兽骨中有家畜猪和狗的骨骼。北京大学考古系测得该遗址文化层的7个数据,年代跨度为距今9690±95年~10815±140年(未经树轮校正)(13)。虽然发掘者还未鉴定出该遗址出土的植物茎叶、种子为何种植物(该遗址正式发掘简报尚未发表),但可以肯定石磨盘、石磨棒是用来加工人们种植收获的粮食的;夹砂深灰陶和夹砂红褐陶是炊具破碎后遗留的残片;猪、狗作为家畜来饲养也是肯定的。按照家畜饲养业依附农作物种植业而发生的客观规律,毫无疑义,中国北方农业发生的年代当在10000年以前。

河北省徐水县南庄头遗址中出土的狗下颌骨

下川遗址地处黄河中游。而黄河中游是中华民族最早的发祥地之一,也是世界上农作物的主要驯育中心之一。它在世界农业起源中有着与尼罗河流域同样不可低估的地位。尼罗河流域的考古发现有18000年前的农业文化,下川遗址出土的石磨盘为什么就不敢代表16000年前黄河流域的粟作文化呢?事实上,下川遗址出土的与原始农业相关的生产工具不仅是三件残缺的石磨盘,而且还有七件锛形器和五件砍砸器,及一件有明显痕迹的磨制骨器用的砺石与两件作研磨用的磨锤等。下川遗址出土的七件锛形器,六件为砂岩质,一件为燧石质。皆以背面为自然平面的厚石片,从周边向劈裂面打制成梯形,再在宽端修整成向一面倾斜的单面刃。其中一件的刃缘中间留有明显的使用痕迹。五件砍砸器加工极其粗糙,将砂岩、石英岩砾石的一个薄边,向一面或两面打击成一个刃缘,即行使用。一件砺石,在周缘经过修理的粗砂岩板块的一面,有一道深而直的凹槽,凹槽的一端已断去,此器当适于磨制骨器。二件磨锤,一为椭圆形脉石英砾石,其上留有敲击的凹坑;一为石英砂岩砾石,一面有一个大石片痕,另一面的中心部位有敲砸崩落碎屑形成的凹陷疤痕(14)。石兴邦先生认为:下川遗址出土的锛形器是中国新石器时代主要农业生产工具——石锛的先祖(15)。从下川遗址出土的锛形器的加工方法上看,它是先将厚石片加工成梯形,然后在宽端又加工出向一面倾斜的刃缘。与新石器时代的石锛比较,只不过后者是磨制加工的。新石器时代的石锛主要是用于开垦耕地时砍伐树木。下川遗址出土的锛形器有没有在开垦耕地的时候用于砍伐树木的可能性呢?从下川遗址所处的自然环境来看,当时完全有这种可能性。

诚然,16000年前的下川人,倘若开始驯育谷类作物,首先具备的条件之一,就是要有谷类作物的野生种在下川盆地或附近地点的存在。下川盆地内现在种植的主要作物有:粟、黍、玉米、小麦和各种豆类作物以及马铃薯等。1976年夏,我们在调查和发掘下川文化遗址时,对其周围的同类遗址也进行了调查。下川文化分布的地域范围,西起山西垣曲流水腰,东达阳城固隆,北迄沁水石南渠,南至东川和阳城松甲接壤的山坡上,纵横二、三十公里,地点达16处之多(16)。虽然我们在调查过程中没注意到其它谷类作物野生祖本的分布,但却普遍发现粟类作物的野生祖本“狗尾草”的存在,其分布地点海拔高度(1580米以下)基本与文化遗存的海拔高度相一致(文化遗存分布在海拔900~1580米之间)。

有粟的野生型狗尾草,是不是下川人那时候就已经开始驯育这种植物了呢?如果单从下川文化距今的年代上看,说下川人那时候用石磨盘加工的粮食就是人工栽培的原始粟的话,似乎未免为时过早。但是,如果我们仔细分析一下当时的社会生产力状况,就不禁怀疑为什么下川人在农业革命即将发生的前夜还没有萌发一点农业革命的因素呢?他们既然已经知道用石磨盘来研磨加工采集来的天然谷物,而为什么在长期的采集过程中,还不能对他们定向采集的谷类植物加以栽培驯化呢?

山西沁水下川遗址出土细石器

1984年,笔者发表的一篇探讨农业起源理论的短文中,曾就人类从原始采集经济向原始农业经济过渡作过这样一段描述:“比如说,一场山洪暴发之后,冲击了许多地面植物,使各种各样植物根块暴露无遗。人们在觅食过程中碰到它,就完全有可能去拣起它尝一尝,经过无数次这样的拣尝,人们就可能从中得到启示:‘地下也有可食之物’。这样就产生了挖刨植物根块的劳动。同时在挖刨过程中将周围的其它草本植物(能够食用的)籽实碰落,无意识地翻埋在挖刨过的土壤里。这些籽实经过一段时间之后,将会发芽生长,以至开花结籽。当人们再次在这里采集同类作物果实、根块的时候,就会发现这一不寻常的现象。这就又给人们一种启示:植物种籽埋进土里可发芽生长,生长在挖刨过土壤里的植物比近旁生长在原生地的同类要旺盛得多。久而久之,无意识地挖刨,就会变成有意识地挖刨。无意识地碰落翻埋,就会变成有意识地播种”(17)。自然,在有意识地播种过程中,人们就会发现狗尾草的天然变异现象,而从中选择穗大、苗壮的进行特殊培育,使它形成新的优良遗传性,再使它稳定;然后通过一代又一代的优中选优,最后作为新的良种推广种植。人们对于狗尾草的驯育成粟的过程,就是利用狗尾草天然变异现象采用系统育种法,选育成新品种的过程。何况石磨盘的诞生,必然是人们定向采集野生谷物很长时间以后的事。这时期,有意识地“播种”已经出现,即原始的农业经济已经应运而生,人们对狗尾草已采用系统育种法加以驯化。不然,如何解释下川遗址出土的锛形器、砍砸器、砺石、磨锤等工具用途呢?下川遗址出土的石磨盘有可能是用来加工人工栽培的谷类作物——粟的原始种即正在驯化过程中的狗尾草的。

或许有人还不完全相信这一事实,会从自然环境方面提出问题,比如黄河支流的汾水、渭水流域的冲积平原和黄河两岸的山前丘陵地带都属于绵土类的沙土或黑垆土。这种土质由于结构疏松、具有垂直的纹理,有利于毛细现象的形成,可以把下层的肥力和水分带到地表,形成绵土特有的土壤自肥现象,也便于原始方式的开垦与作物的浅种直播,一些原始的农业文化发生在这种地区是可以理解的。而下川盆地的土壤是属于棕壤类的亚粘性灰褐土,与汾、渭流域的土壤比较,下川盆地属于贫瘠的不易农耕的山地,因而原始农业最初在这儿发生似乎不大可能。但是,正如黄其煦先生在探索中国黄河流域原始农业的特点时,对黄河流域农业起源“小环境区”讨论时指出的那样:“通观一下人类所驯化的农作物,可以发现,无论是麦类、粟类、稻类,还是其它粮食作物,大都属于禾本科。禾本科包括了大多数作物,同时也包括了大量的野草。这就是说,作物与野草有着更大的亲缘性,人类是从野草中驯化出作物来的。可以设想,作物在人类尚未驯化之前,它们的祖本与其它植物之间有过激烈的物竞天择的斗争。采集经济的天然食物大多数来自树林(大型果实是主要的),而农业经济最初的对象都是野草。这里面包含着环境变化的因素,农业的契机可能就是在林地边缘的杂草中发生的。根据野草的原生地多在贫瘠地区这一事实,可以推测:农业最初并不是发生在‘适于’农耕的地点,而相对来讲环境更恶劣一些,从现在眼光来看,是‘不大适于’农耕的地方。这些作物是由于人类开发自然,逐步改善作物的生长条件,从较为贫瘠的地方移到原来它们不敢‘奢望’的沃土中来的”(18)。历史是漫长的。靠狗尾草的天然变异,采用系统育种法使它彻底脱离野生群,而成为人们喜爱种植、生活享用的粮食品种——粟,大约经过了一二千年的漫长历程。石磨盘在下川文化中的出现,代表了中国黄河流域粟作文化的先声。

即将成熟的谷子

没有它的出现,在中国华北地区也就不可能有象山西怀仁鹅毛口那样的新石器时代早期的石器制造场的出现;距今10000年前的河北徐水县高林村乡的南庄头遗址就不可能发现家畜猪、狗的骨骼和大量的植物茎叶、种籽及少量的夹砂深灰陶、夹砂红褐陶、石磨盘、石磨棒等;距今8000年左右的河北磁山遗址的窖穴或祭祀坑中就不可能发现数量达十万斤之巨的粟粒的炭化物(19)。因为无论是徐水南庄头遗址发现的猪、狗骨骼及石磨盘、石磨棒和磁山遗址发现的石磨盘、石磨棒等生产工具和粟的炭化物,还是鹅毛口遗址发现的石锄、石镰,它们代表的都不是这一文化的最初水平,这就启迪人们去追溯它们的起源。正如安志敏先生在研究这一问题时指出的那样:“下川文化所出现的细石器工艺传统,代表了以细石器为传统的中石器时代文化,后来又发展成不同的支系。其中一支则在黄河流域最后发展成以农业经济为主的新石器时代文化”(20)。因此,我们有理由认为:中国粟起源于黄河中游的高海拔地区,中国粟作文化的编年史在华北地区是连续的、没有空缺的,中国先民驯化狗尾草的起始时代当定在旧石器时代晚期下川文化时期。保守地讲,中国栽培粟的起始时代起码在距今10000年前的河北徐水高林村乡南庄头文化时期已经开始。为什么这样讲?正如张之恒先生在研究农业和制陶业的关系时指出的那样:“陶器是人类历史发展到一定阶段的必然产物,新石器时代初期,农业在世界各地普遍出现后,人们的食物性质随之发生了变化,即食用兽类、鱼类和植物的块根及果实等,逐步改变为食用农作物为主。农作物必然需用陶器来炊煮,才能为食,这就是新石器时代陶器产生的必然性。陶器的产生,首先是作为炊器,而不是作为容器”(21)。而河北徐水南庄头文化时期用作炊具的陶器已经出现了。从文化面貌和历史年代上看,它上承下川文化、鹅毛口文化,下接磁山文化,故而它所处的年代足以代表中国栽培粟真正开始的年代。

二 中国粟的驯化基地问题与史前粟在中国国内的传播路线问题

从前面我们探讨的结论来看,粟起源于中国黄河中游的高海拔地区应是确信无疑的。因为从下川文化的同类遗址所处的海拔高度来看,最低都在海拔900米以上。从大概念上讲,中国粟的驯化基地也应该在中国的黄河中游地区,虽然它的起源地和驯化地应该是有区别的,但有时又是不可分割的。现在要讨论的是中国粟的驯化基地问题和史前粟在中国国内的传播路线问题,笔者认为:只要找出中国粟的驯化基地的具体方位,就能根据史前时期粟的出土地点分布情况,确定出史前时期粟在中国国内的传播路线。如何寻找中国粟的驯化基地的具体方位呢?笔者认为应该先从史前时期的粟的出土地点分布密集程度上来判断它的大方位,然后再在同属中国粟作文化类型的早期遗址中去寻找它的大方位;只有在二者相吻合的情况下,所找到的驯化基地的具体方位就应该是可靠的。

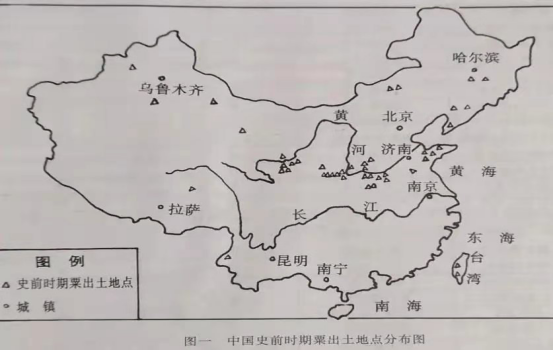

先看一看考古学在史前种粟方面提供的情况。据初步统计,目前中国发现的史前时期粟的出土地点:河北有武安磁山一处(22);山西有夏县西阴村(23)、万荣荆村(24)、侯马乔山底(25)三处;河南有淅川黄楝树(26)和下集(27)、临汝大张(28)、洛阳王湾(29)和孙旗屯(30)、许昌丁庄(31)、郑州林山岩(32);陕西有西安半坡(33)、临潼姜寨(34)、华县泉护村(35) 和元君庙(36)、豳县下孟村(37)、宝鸡北首岭(38)和斗鸡台(39)七处;甘肃有永靖大何庄(40)、东乡林家村(41)、临夏马家湾(42)、玉门火烧沟(43)、兰州青岗岔(44)和白道沟坪(45)六处;青海有乐都柳湾(46)一处;新疆有哈萨克东城四道沟(47)、哈密五堡水库(48)、和硕县新塔拉(49)三处;江苏有邳县大墩子一处(50);山东有胶县三里河(51)、滕县北辛(52)、广饶傅家(53)、栖霞杨家圈(54)四处;辽宁有赤峰蜘蛛山(55)和四分地(56)、大连郭家村(57)、北票丰下(58)、沈阳新乐(59)五处;吉林有永吉县杨屯一处(60);黑龙江有宁安东康一处(61);云南有剑川海门口一处(62);西藏有昌都卡若一处(63);台湾有台南牛稠子(64)、台中牛骂头(65)二处。以上共计44处(图一略)。

中国史前时期粟的出土地点分布图

中国史前时期粟的出土地点分布图

从图一看,这44处中国史前时期粟的出土地点,除了云南、西藏、台湾等省、区发现的四个地点外其余40个地点都在中国的北方地区。笼统地讲,它们分属黄河流域新石器时代的磁山文化、裴李岗文化、北辛文化、仰韶文化、大汶口文化、龙山文化、马家窑文化、齐家文化和代表中国东北地区的新石器时代文化的红山文化等(表一)。

表一 中国史前时期粟出土一览表

出土地点

文化性质

形态

资料来源

河北武安磁山

磁山文化

炭 化

22

山西夏县西阴

仰韶文化

炭 化

23

山西万荣荆村

仰韶文化

炭 化

24

山西侯马乔山底

龙山文化

炭 化

25

河南淅川黄楝树

屈家岭文化

炭 化

26

河南淅川下集

仰韶文化

壳

27

河南临汝大张

仰韶文化

炭 化

28

河南洛阳王湾

仰韶文化

炭 化

29

河南洛阳孙旗屯

仰韶文化

壳

30

河南许昌丁庄

裴李岗文化

炭 化

31

河南郑州林山砦

仰韶文化

炭 化

32

陕西西安半坡

仰韶文化

壳

33

陕西临潼姜寨

仰韶文化

炭 化

34

陕西华县泉护村

仰韶文化

壳

35

陕西华县元君庙

仰韶文化

炭 化

36

陕西〖FJF县下孟村

仰韶文化

壳

37

陕西宝鸡北首岭

仰韶文化

炭 化

38

陕西宝鸡斗鸡台

仰韶文化

炭 化

39

甘肃永靖大何庄

齐家文化

炭 化

40

甘肃东乡林家村

马家窑文化

炭 化

41

甘肃临夏马家湾

马家窑文化

炭 化

42

甘肃玉门火烧沟

青铜时代

实

43

甘肃兰州青岗岔

马家窑文化

炭 化

44

甘肃兰州白道沟坪

马家窑文化

炭 化

45

青海乐都柳湾

马家窑文化

壳

46

新疆哈萨克东城四道沟

原始社会晚期

实

47

新疆哈密五堡水库

新石器时代

炭 化

48

新疆和硕县新塔拉

新石器时代

炭 化

49

江苏邳县大墩子

大汶口文化

炭 化

50

山东胶县三里河

大汶口文化

炭 化

51

山东膝县北辛

北辛文化

陶片印痕

52

山东广饶傅家

大汶口文化

壳

53

山东栖霞杨家圈

龙山文化

炭 化

54

辽宁赤峰蜘蛛山

红山文化

炭 化

55

辽宁赤峰四分地

红山文化

炭 化

56

辽宁大连郭家村

新石器时代

炭 化

57

辽宁北票丰下

夏家店下层文化

炭 化

58

辽宁沈阳新乐

新石器时代

炭 化

59

吉林永吉杨屯

新石器时代

炭 化

60

黑龙江宁安东康

新石器时代

炭 化

61

云南剑川海门口

铜石并用时代

炭 化

62

西藏昌都卡若

新时器时代

实壳

63

台湾台南牛稠子

凤鼻头文化

实

64

台湾台中牛骂头

凤鼻头文化

陶片印痕

65

如果从图一中国史前时期粟的出土地点分布情况来看,黄河中游最为密集,基本上可以连接成带,这个带是东头宽,西头窄。带的四个角所处的地理位置分别为:东南角在北纬34°10′、东经113°50′,东北角在北纬36°40′、东经114°20′,西南角在北纬34°25′、东经107°10′,西北角在北纬35°13′、东经107°45′。这个带大致覆盖了冀南、晋东南、晋南、豫中、豫北、豫西和陕西关中地区的泾水、渭水流域。也就是说,根据中国史前时期粟的出土地点分布情况判断,中国粟的驯化基地大方位在黄河中游地区。

那么,同属中国粟作文化范畴的早期遗址在这方面提供的情况如何呢?首先应该指出:这里所说的同属中国粟作文化范畴的早期遗址是指分布于中国黄河流域的早于仰韶文化时期的新石器时代遗址。这些遗址中有粟的实物或炭化物、灰化物发现,有些虽无粟的遗迹发现,但确有明显属于粟作文化的生产工具,诸如磨制石器中的铲、刀、镰、磨盘、磨棒或杵臼等,和人类使用的炊具夹砂陶罐、陶釜、陶鼎之类。

史前新石器时代炊具演变示意图

裴李岗遗址出土的陶鼎

裴李岗遗址出土的陶鼎

目前黄河流域早于仰韶文化时期的新石器文化有:磁山—裴李岗文化,主要分布在伏牛山和太行山东麓的中原地区,包括豫中、豫北、冀南等;主要遗址除河北武安磁山、河南新郑裴李岗外,尚有河南密县莪沟、马辰沟,巩县铁生沟、淇县花窝、长葛石固等39处(66)。老官台文化,主要分布在关中地区渭河流域及其支流包括陇东地区、豫西地区及丹江上游;主要遗址除老官台外,还有华县元君庙、渭南北刘村、临潼白家村及宝鸡北首岭、#县下孟村、商县紫荆村、甘肃秦安大地湾等遗址的下层,以及豫西洛河流域都有发现。见于报道的同期遗存,目前已有20来处(67)。北辛文化,主要分布于山东中部和江苏淮北地区,主要遗址有山东滕县孟家庄、兖州王因底层、泰安大汶口底层和江苏邳县大墩子遗址的下层等(68)。

裴李岗遗址出土的石镰

从磁山—裴李岗文化和老官台文化的遗址分布地域来看,基本上处于我们前面所确定的粟的驯化基地的大方位之内,而北辛文化遗址分布地域却在我们前面确定的粟的驯化基地大方位之外。但值得提出的是,磁山—裴李岗文化和老官台文化遗址并不象史前时期粟的出土地点那样遍布其“驯化地带”的大部分地方,而在中间出现了断带现象。也就是说:磁山—裴李岗文化和老官台文化遗址各自主要分居在前面我们所划的驯化基地大方位的两头。在黄河以东、太行山以西的晋南地区、黄河以南的洛阳地区北部,尚未发现早于仰韶文化类型的新石器文化遗址。由此可见,中国粟的驯化基地的具体方位应该是陕西关中地区和河南中、北部的中原地区。至于鲁中和江苏淮北地区可以认为是较早接受粟作文化的地区。

中国史前时期粟作文化国内传播路线图

前面我们已经说过,只要找出中国粟的驯化基地的具体方位,就能根据中国史前时期粟的出土地点分布情况,确定出粟在史前时期的中国国内传播路线(图二)。从图二来看,陕西关中驯化基地在粟的对外传播方面,除直接向它邻近的晋南、豫西、汉中地区传播外,远程传播路线主要是向西北方面的甘肃、青海、新疆乃至从青海转而传入西藏,进而达到云南。河南中原驯化基地在粟的对外传播方面,除直接向它邻近的晋东南、豫西地区传播外,远程传播路线主要有两条:一条通过冀北向东北方面的内蒙古东部、辽宁、吉林、黑龙江传播;另一条是通过山东、苏北向东南沿海传播,以至抵达台湾。

粟在传播过程中,短距离的逐渐传播,即采用人工携带的方式传播粟种是可以理解的;但远距离的传播,甚至是跨过人类文化断裂地带(沙漠、雪山、大海)的传播,却似乎是不可理解的。笔者认为:中国史前时期粟的远程传播,从某种程度上讲,其传播方式是在人工携带和自然运载相结合的情形下进行的。利用人工传播方式进行粟种传播,它可以通过一个部落与邻近的几个部落的物质文化交流,邻近这个部落的几个部落又可以再通过与他们各自周围邻近的部落的物质文化交流,这样波浪式地传播,以达到由近及远的效果。而人工传播,就当时的社会生产力发展水平而言,也只能通过人们的携带,靠陆地步行来实现。而自然运载呢?笔者认为有两种形式:一种是水载,另一种是鸟载。所谓水载,就是粟种附着于某种物体上通过自然界江河水流的漂浮移动来运载,从上游向下游传播。所谓鸟载就是粟种被鸟食用以后,短期内食用粟种的鸟在飞翔过程中又遭意外而死亡,储存在它嗉囊中的粟种仍完好无损地保存着,待到这只鸟的尸体被食肉动物吞食时,嗉囊中的粟种有可能被撒播在另一块新的土地上,从而在这里生根、发芽、长苗、结实。达尔文在论述鸟载这种自然传播方式时说:“活的鸟在运输种籽上,不失为高度有效的媒介者……鸟的嗉囊并不分泌胃液,而且根据我的试验,一点也不会损害种籽的发芽力。那么,当一只鸟看到并吃掉大批的食物后,我们可以肯定地断言,一切谷粒在12或者甚至在18小时内,不会都进入到沙囊里去的。一个鸟在这一段时间里大概会容易地被风吹到500里以外,而且我们知道,鹰是找寻倦鸟的,它们被撕裂的嗉囊中的含有物可能这样被容易地散布出去。有些鹰或猫头鹰(owls)把捕获物整个吞下,经过12~20小时的一段时间,在它们吐出的食物团块中,根据在动物园里所做的试验,我知道还有能发芽的种籽。有些燕麦、小麦、粟、加那利草(canary)、大麻、三叶草和甜菜的种籽,在不同食肉鸟的胃里经过12~21小时之后,还能发芽,二粒甜菜的种籽经过2日又14小时后,还能生长。我发现淡水鱼类吃多种陆生植物和水生植物的种籽,鱼常常被鸟吃掉。这样,种籽就可能从一处地方输送到另一处地方去”(69)。

史前时期,粟在中国国内的传播过程中,都曾不同程度地发生过自然传播现象。比如黄河下游的北辛文化时期最初种植的粟,就很有可能是从黄河中游某地靠水载自然传播下去的;云南剑川地区最早种植的粟也有可能是从澜沧江上游的西藏昌都卡若靠水载传播下去的;中国新疆、西藏、黑龙江省及东南大海中的台湾岛,其最初种植的粟种,都有通过鸟载传播过去的可能。当然,从更大可信程度讲,史前时期中国粟在国内的传播还是通过人工携带的方式传播开去。以台湾风鼻头文化为例,从它的文化内涵上看,它与当地的大坌坑文化没有关系,却与大陆的马家浜、崧泽、河姆渡、昙石山文化有显著的类似。张光直先生推测它是自大陆渡海东来的,它的原型应当是青莲岗和马家浜文化,它是在昙石山文化影响之下而产生的(70)。这就暗示:风鼻头文化中发现的粟种,也有可能是从大陆渡海东来的。至于当时是怎样渡过台湾海峡的,其情形虽不得而知,但其它文化物质可以渡海东来,粟种渡海当自不待言。既然粟种可以跨越浩瀚的大海而传播,那么陆地传播便是轻而易举的事了。所以有人认为:早在新石器时代,中国粟即由东向西传播,经阿拉伯、小亚细亚、俄国、奥地利,传播到整个欧洲。瑞士湖滨居地出土的古粟,也是在新石器时代由中国传播去的(71)。此外,在新石器时代中国粟还向东传播到朝鲜,朝鲜的黄海北道凤山郡智塔里遗址出土的陶罐中曾发现过炭化粟粒(72)。至公元前后,中国粟已渡海传到日本,日本静岗县登吕遗址属弥生时代文化,曾发现粟的遗迹(73)。粟很早就广布于世界各地,确实是中国劳动人民对世界农业的一大贡献。

在这里还值得指出的是:粟一经驯化定型便能迅速得到传播的主要原因,就是它能适应各种生态条件,特别耐旱。叶面蒸发量小,在生育期能经济地利用水分,比其它粮食作物需水量少得多。粟在苗期耗水量仅占生育期的61‰,这时如遇严重干旱,叶子常常纵卷,甚至呈假死状态,以减少水分消耗,根部却往下深扎,一有水分,便很快恢复生长,不致影响产量。何况粟对土壤要求也不严格,沙土、粘土、碱土均能适应,即使高山陡坡的瘠薄地里仍能获得一定收成。

注 释

(1)(2)中国科学院植物研究所主编:《中国高等植物图鉴》第五册,科学出版社,1980年。(3)参见王尧琴:《粟的起源》,《古今农业》1988年第1期。(4)(14)(16)王建等:《下川文化——山西下川遗址调查报告》,《考古学报》1978年3期。(5) 黄崇岳先生的文章载于《中国农业科学》1979年2期。(6)参见陈文华:《简论农业考古》,《农业考古》1984年2期。(7)参见中国社会科学院考古研究所实验室;《放射性碳素年代报告(五)(六)(七)(八),《考古》1978年4期,1979年6期,1980年4期,1981年4期。(8)参见黄其煦:《黄河流域新石器时代农耕文化中的作物》,《农业考古》1982年2期。(9)参引黄其煦:《裴李岗、耶利哥与特瓦坎》,《农业考古》1983年1期。(10)(11)转引自日知:《农业起源与文明起源》,《史前研究》1983年2期,日知又引自文多尔夫(F.Wundrf)等:《埃及旧石器晚期之大麦利用》(Use of Barluy in the Egypt ianelate Palaeolithic),《科学》1979年9月第205卷。(12)贾兰坡等:《山西怀仁鹅毛口石器制造场遗址》,《考古学报》1973年2期。(13)徐浩生:《徐水发现万年前的新石器时代早期遗存》,《中国文物报》1990年12月20日第一版(15)石兴邦:《关于中国新石器时代文化体系问题》,《南京博物院集刊》1980年2期。(17)卫斯:《关于农业起源几种理论的探讨》,《农史研究》第四辑,农业出版社1984年12月版。(18)黄其煦:《关于农业起源问题的探索(三)》,《农业考古》1983年2期。(19)参见佟伟华:《磁山遗址的原始农业遗存及其相关问题》,《农业考古》1984年1期。(20)安志敏:《海拉尔的中石器遗存——兼论细石器的起源和传统》,《考古学报》1978年3期。(21)张之恒:《新石器时代早期文化几个问题的探讨》,《考古与文物》1984年1期。(22)(46)黄其煦:《“灰象法”在考古学上的应用》,《考古》1982年4期。(23)佟屏亚著:《农作物史话》,中国青年出版社,1979年版。(24)和岛诚一:《山西省河东平原以及太原盆地北半部的史前调查概要》,《人类学杂志》58卷4号。(25)田建文:《山西侯马发现四千年前大型谷仓》,《中国文物报》1990年3月1日第一版。(26)李璠等:《生物史》(第五分册),科学出版社1979年。(27)游清汉:《淅川县下集附近发现古遗址》,《文物》1960年1期。(28)(74)吴梓林:《古粟考》的注释⑥,《史前研究》1983年创刊号。(29)北京大学考古实习队:《洛阳王湾遗址发掘简报》,《考古》1961年4期。(30)河南文物队第二队孙旗屯清理小组:《洛阳涧西孙旗屯古遗址》,《文物参考资料》1955年9期。(31)同(28)的注释(8)。(32)安金槐:《郑州地区古代遗存介绍》,《文物参考资料》1957年8期。(33)中国科学院考古研究所等:《西安半坡》,文物出版社,1963年。(34)巩启明:《姜寨遗址考古发掘的主要收获及其意义》,《人文杂志》1981年4期。(35)黄河水库考古队华县队:《陕西华县柳子镇考古发掘简报》,《考古》1959年2期。(36)石兴邦:《半坡氏族公社》,陕西人民出版社,1979年。(37)陕西省社会科学院考古研究所泾水队:《陕西·#县下孟村仰韶文化遗址发掘简报》,《考古》1962年6期。(38)陕西省西安半坡博物馆编:《中国原始社会》,文物出版社,1977年。(39)齐思和:《毛诗谷名考》,《燕京学报》第36卷,1949年。(40)中国科学院考古研究所:《甘肃永靖大何庄遗址发掘报告》,《考古学报》1974年2期。(41)西北师范学院植物研究所等:《甘肃东乡林家马家窑文化遗址出土的稷与大麻》,《考古》1984年7期。(42)黄河水库考古队甘肃分队:《甘肃临夏马家湾遗址发掘简报》,《考古》1961年11期。(43)文物编辑委员会:《文物考古工作三十年》,1979年版。(44)甘肃博物馆:《甘肃兰州青岗岔遗址试掘简报》,《考古》1972年3期。(45)甘肃省文物管理委员会:《兰州新石器时代文化遗存》,《考古学报》1957年1期。(47)(49)张玉忠:《新疆出土的古代农作物简介》,《农业考古》1983年1期。(48)新疆维吾尔自治区博物馆,新疆社会科学院考古研究所:《建国以来新疆考古的主要收获》,《文物考古工作三十年》。(50) 南京博物院:《江苏文物考古工作三十年》,《文物考古工作三十年》。(51)昌淮地区艺术馆等:《山东胶县三里河遗址发掘简报》,《考古》1977年4期。(52)(68)《中国大百科全书·考古卷》43页“北辛遗址”条,1986年8月版。(53)山东省文物考古研究所等:《山东广饶新石器时代遗址调查》,《考古》1985年9期。(54)同(52),434页“山东龙山文化”条。(55) 安志敏:《中国史前时期之农业》,《燕京社会科学》第2卷1949年。(56)李璠:《中国栽培植物发展史》,1984年。(57)辽宁省博物馆等:《大连市郭家村新石器时代遗址》,《考古学报》1984年3期。(58)辽宁省文物干部培训班;《辽宁北票县丰下遗址1972年发掘简报》,《考古》1976年3期。(59)国家文物事业管理局主编:《中国名胜词典》,上海辞书出版社1981年。(60)刘振华:《永吉杨屯遗址试掘简报》,《文物》1973年8期;张绍维:《吉林原始农业的作物及其生产工具》,《农业考古》1983年2期。(61)黑龙江博物馆:《东康原始社会遗址发掘报告》,《考古》1975年3期。(62)云南省博物馆筹备处:《剑川海门口古文化遗址清理简报》,《考古通讯》1958年6期。(63)任式楠:《云贵西藏高原的原始文化》,《新中国的考古发现和研究》,文物出版社1984年5月。(64)(65)韩起:《台湾省原始社会考古概述》,《考古》1979年3期。(66)魏京武:《李家村·老官台·裴李岗》,《考古与文物》1981年4期。(67)同(66),又参见《新中国的考古发现和研究》40页,文物出版社,1984年5月。(69)达尔文著、周建人等译:《物种起源》第三分册第十二章《地理的分布》,商务印书馆,1983年北京。(70) 张光直:《新石器时代的台湾海峡》,《考古》1989年6期。(71)杨直民、董恺忱:《我国古代在栽培植物起源方面的贡献》,《中国古代农业科技》,农业出版社1980年。(72)同(52)67页“朝鲜新石器时代考古”条。(73)同(52)325页“弥生时代”条。

This article reveals that our ancestor began to domesticate green bristle-grass during the period of the Xiachuan Culture. The author thinks the true year of Chinese millet culture is during the period of the Nanzhuangtou Culture in Xushui, Hebei Prov. and affirms that Chinese millet, originated from the high-elevation regions on the middle reaches of the Yellow River, was domesticated in the Guanzhong Region of Shanxi Prov.and Central Plain of the middle and north of Henan Prov.,and was disseminated from the Guanzhong Region and Central Plain. The distant disseminative route from the Guanzhong Region mainly leaded to Gansu, Qinghai and Xinjiang westward, even from Qinghai to Tibet and even Yunnan. There were two distant disseminative routes from Central Plain, one leading to Southeast Coast even Taiwan through Shandong and north of Jiangsu, another leading to East Mongolia, Liaoning,Jilin and Heilongjiang northeastwards through North Hebei. The disseminative mode combined manual carry with natural delivery (bird or water delivery). During prehistoric time, Chinese millet had been disseminated even to the whole Europe westwards through Arabia, Asia Minor, Russia, Austria and to Korea eastwards.

斯按:此文系笔者1991年8月出席“首届农业考古国际学术讨论会”提交的《试论中国粟作文化的起源》论文的前半部分,原载《古今农业》1994年2期,原文无插图。