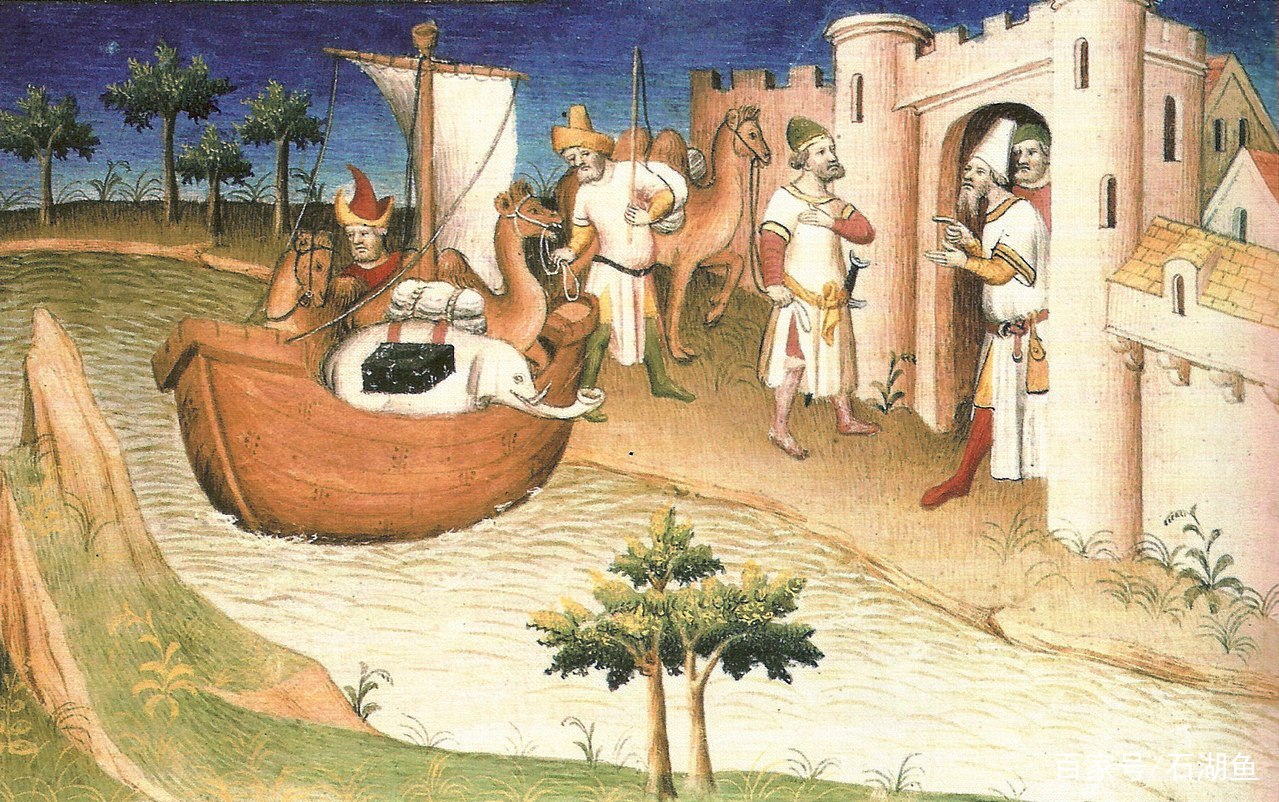

马可波罗回国后,在一次战争中被俘,狱中无事吹牛,因为吹得绚烂多姿,众人闻所未闻,某狱友便把他吹牛记了下来,于是便有了这本书。

简单地说,这本书非但不是严肃文学作品,就连访谈都算不上,而且大概率也不是现场记录。监狱里哪有那么好条件,多半马可波罗吹完牛,其狱友再根据记忆,一件一件整理出来。

跟人吹牛当然容易信口开河,而记录者也会做取舍,专挑个人感兴趣的部分写,再加上记忆有偏差。这本书自从面世,就至少经过了两道加工,一个吹,一个砍,所以它的内容难免支离破碎,光怪陆奇。

书里面的错误比比皆是,比如马可波罗吹他给元朝制作投石车,为攻破襄阳立了大功。实际上在他抵达襄阳前2年,襄阳城已告失守,回回炮制作者阿瓦老丁有官方认证,记录在《元史》。

如果真是马可波罗制作了回回炮,那《元史》肯定记载的是他而非阿瓦老丁,所以这明显是吹牛。

其他谬误还有很多,就不一一列举了,总之,因为这些错误,西方整体看法是不信。不相信马可波罗真去过中国,认为他只是道听途说,然后添油加醋把别人的故事套在了自己身上。

这问题也有大兄弟问过我,他究竟来过中国没有,这本书是吹牛还是真实?

我的看法是,如果仅为判断他是否真来过中国,只需找到一个核心证据,即这本书里面有没有那种别人根本不知道,只有亲身到访才能体会的东西。

那么有没有这种东西呢?答案是有。

马可波罗被人诟病的还有一点,书里面很少提到汉人,更绝少提及汉文化,虽然他去过杭州苏州,还当过三年扬州总督,却对汉人风俗儒家传统一无所知。

这个看起来很明显的失误,却是他再真实不过的证据。

元朝有严格等级制度,第一等当然是蒙古人,第二等色目人,第三等汉人,指淮河以北金国占领区的汉人,第四等才是南宋辖区汉人,被称为南人。

色目的意思是各色各目,即所有外国人,除了蒙古和汉之外的所有民族,都被称为色目人。

忽必烈如此划分的背后,是他的政治智慧和统治手腕。

蒙古人是不当官的,元朝廷具体事物,全交给色目人处理,马可波罗吹嘘他被元朝重用,有吹牛成分,但基本属实。

元朝非常喜欢任用外国人当官,其中逻辑是,蒙古人想统治汉人,必然带来激烈民族矛盾,那么可不可以搞一个替罪羊呢?

色目人负责具体执行,背负一切恶名,矛盾激化之后,再把色目人处死,即平息了汉人怒火,又拿到了一切好处。

比如阿合马案,阿合马是忽必烈的重臣,堪称大元帝国财政部长。他的横征暴敛引起了汉人反抗,汉人武官王箸和僧人高和尚联手刺杀了阿合马,事后忽必烈的处理却是,一边处死凶手,一边宣布阿合马有罪,没收其家产,开棺戮尸。

当然,阿合马案牵扯很多,不是几句话可以讲清,但其中最重要逻辑,就是我上面说的这些,色目人只是蒙古人的工具。

在统治学上,这叫过河拆桥理论,或者说走狗理论。

所以在当时江南汉人集中地,最大民族矛盾反而不是汉蒙之间,而是汉人与色目人互相敌视。

在这种局面下,别说马可波罗在扬州住了三年,就是在当地住一辈子的汉人,哪怕饱读诗书的一代鸿儒,对外国人习性也是一脸懵逼。

汉人与外国人相互隔绝,分开居住,甚至老死不相往来,这就是当时江南的现实。

元朝虽然是史上民族混杂最集中的年代,在中国的外国人数量之多,没有超过元朝的,但民族融合也是最差的。

元朝汉人写的书,有两个特点,一是很少提及外国人习俗,二是即便偶有提及,也是驴唇不对马嘴,不知所云。

比如镇江要建基督教堂,结果汉人当成修寺,修了一座镇江大兴国寺,还做了碑文,碑文道:“基督教信仰长生天佛,朝东礼拜是因为东方属木,取生生不息之道。”

所以马可波罗自称他在中国待了17年,却对汉语一窍不通,非但不是漏洞,反而是实打实证据,这种情况非亲身经历,很难体会到。

马可波罗说:“大汉依靠武力夺得了契丹地,所以对契丹人很不信任,转而重用鞑靼人、回教徒和基督徒,待遇契丹人如奴隶。”

契丹指汉人,这也是当时惯例,鞑靼、回教徒、基督教徒合起来就是色目人。马可波罗能发现元朝利用色目人统治汉人,就足够说明他的确来过中国,而且呆了很久。

因为这一点,当时很少有人意识到,就连汉人都没明白。

冯译本大概是目前最好的《马可波罗游记》译本,因为里面附带了详细注释,推荐一下。