计算法学的疆域

*季卫东

上海交通大学文科资深教授

中国法与社会研究院院长

内容提要:本文试图在宏大的时空架构里定位计算法学,首先根据史实梳理了法学为了限制权力任意性而尝试的各种机制设计,概括为如下两条基本思路:一条是法教义学的推理与概念计算,另一条是科学技术指向的实验与制度演算。在第二种思路的延长线上,作者以现代化过程中出现的“法律数学”构想为背景和线索,具体分析了计算法学在信息与通信技术时代应运而生的契机和发展阶段,从中发现五个主要维度:(1)基于统计和预测模型的计量法律学、(2)法律推理电脑化和专家系统算法、(3)法律信息学的大数据挖掘与机器学习、(4)对法律网络结构的图谱和矩阵演算以及(5)包括数据伦理和算法公正在内的人工智能治理等不同组成部分之间交叉和相辅相成的关系。最后这一维度反映了计算法学的超越性,也揭示了深入研究关于价值排序和价值函数的元算法的重要意义。

#01

问题意识:如何克服权力的任意性

中国的国家治理体系现代化,关键在于法治。因为权力结构的合理性取决于限制恣意的规范思维以及社会的和谐稳定。为此,法学必然对决策和执行机制设计提出中立、客观、公正的要求,必然尽量提高审判的可预测程度。这种努力涉及价值与事实这两个根本方面。在价值层面,应该立足于沟通、共识以及承认,主要解决法律与案例的正当性保障问题;在事实层面,应该立足于勘验、调查以及推理,主要解决证据与功能的真实性保障问题;与价值判断相关的知识形态是法律的实践技艺,与事实认知相关的知识形态是法律的科学体系。

在现代化过程中,为了限制法律适用过程中的裁量权,人们试图借助自然科学乃至社会科学的分析框架、特别是数学思维方法来重新认识法律的经验睿智,试图建构规范的公理体系,并通过逻辑演绎三段论和涵摄技术来厘清各种规则之间的关系,以确保在概念计算和利益衡量的基础上做出理性而公正的判断或决定。这是一种理性主义的法律范式,产生了广泛而深远的影响[1]。当然,这种基于推理或计算的科学法律观也遭遇到来自空间复杂性、时间复杂性以及人群复杂性的挑战,作为应对之策也引发了实践哲学、决疑术、论题术、修辞术、辩证术的回潮甚至复兴[2]。显而易见,本文讨论的信息与通信技术(Information and Communications Technology, 简称ICT)时代的计算法学[3],当然也是科学法律观的一种必然结果或者新型表现形态,具有公理体系和逻辑推理或计算的特征。然而计算法学与人工智能结合在一起,就不得不面对计算机在模仿人类思维和判断时常识储备残缺的框架问题(the frame problem, 人工智能的巨匠约翰麦卡锡在1969年提出)和价值符号接地问题(the symbol grounding problem,认知科学家斯特万哈纳德在1990年提出)。因此,计算法学要突破发展的上述瓶颈,必须在算法、特别是机器学习算法不断生成和进化的新型生态系统中寻找质变的契机,进而把法律与社会带进AIoT网络共生的混沌、数字形态多样性的爆发以及代码框架不断创新和进化的智能“寒武纪”。

本文首先将分别考察法学在克服复杂性、不确定性方面的规范主义与科学主义这两种完全不同的思路,侧重在从莱布尼茨对法律知识的数学化尝试到当今的“数字黥刑”的历史进程中,通过算数监控、几何布局、机器思维、符号演算等多彩多姿的思想实验和试错的实践活动来分析计算法学的来龙去脉。然后在这样的条件设定以及信息技术普及的背景下,笔者将具体论证计算法学拓展的四个专业维度,即1960年以来流行的基于案件数据资料的计量法律学(Jurimetrics)、1970年以来的法律推理计算机化(computerization of legal reasoning)、1980年以来的法律信息学(Legal Informatics)、1990年以来的互联网发展和网络空间法(cyberspace law)。另外,从2016年开始,各国开始意识到人工智能不仅仅是计算机科学的问题,像人那样进行推理和判断的信息系统不得不吸纳人的复杂性和不确定性,因而不得不把社会价值观也嵌入其中,同时还应该为算法设计提供伦理框架以防止算法偏见。这意味着计算法学还有一个伦理之维,即具有超越性的第五维度,我们必须认真对待。

#02

法律的回应:从决疑术的概率计算到逻辑学的概念计算

古罗马人在开疆拓土的过程中不断建立管理机构、完善法律制度,显示了一种广域统治的天才。但是,只有在从被征服者希腊人那里汲取哲学和艺术的营养之后,罗马才形成了真正意义上的法学理论。特别是著名的哲人政治家和法学家西塞罗(Marcus T. Cicero, BC.106-BC.43)关于开题、演说、论题术的著作,不仅把亚里士多德的修辞学发扬光大,还把关于决疑和裁决的论题学也引进了法学领域。西塞罗应古罗马法律家特雷巴求斯之请而撰写的《论题术》,为司法实务提供了具有可操作性的技术指引和重要论题的清单。这份格式化论题目录的应用包括两个方面:一个是特定主题本身及其组成部分或者直接相关部分的内部论证,另一个是与主题没有直接联系的关于权威或条件的外部论证。所以,西塞罗认为论题术的本质就是一种寻找判断前提的程序[4]。换言之,这种程序就是要建立论题目录并确定论点的位置,根据对立、近似、层级进行议论,并通过在多样性中进行排序和选择的决疑术(casuistry)为法律判断赋予“随机的确定性”,寻找“或然的真理”。论题术和决疑术通常与盖然说(probabilism)联系在一起,所以也不妨理解为根据经验和睿智进行的一种初级概率计算。西塞罗在《论共和国》(De republica, 3.22.33)以及《论开题》(De inventione, 2.53.161)中还对自然法给出了一个著名的斯多葛学派的定义,即“真正的法是服从自然的正确理性”[5],因而法与宗教、真理同样铭刻在人们心中,但前提是必须在整理争点的基础上进行充分的论证以解决各种“意见”(价值)之间的冲突,同时还要通过案件分类的方法寻找实践理性和类推的依据。

到了后古典时代,古罗马帝国最后的统一者优士丁尼皇帝为了实现一个帝国、一部法典、一个领袖的新秩序构想,试图把既定的所有条规敕令都改编为成文法典,并通过权威学者的解释和著述使之升华为法学原理的体系。后面这种法学经典构建的重大成果就是法学百科全书式的《学说汇纂》和法学入门统编教材式的《法学阶梯》。从公元529年到534年颁布的《优士丁尼法典》、《法学阶梯》、《学说汇纂》,再加上535年到575年间颁布的《新律》,构成了浩瀚的《民法大全(Corpus Iuris Civilis)》(罗马法大全),呈现出法律的“成文理性”和“有说服力的权威”等特征,旨在树立一整套确定不变的规范以及类似电话号码簿那样明晰的操作细则[6]。这种法典结构设计的结果,使得学说汇纂式的法学理论有可能明确地指导司法实务,因而法律规范的书卷气、师承性非常强,并形成一体遵循的“共同法(Ius Commune)”传统作为欧洲大陆中西部规范制定的基本模型。

但是,由于日耳曼部族和拜占庭王朝基于宗教、语言以及本土法律的抵制,罗马《民法大全》在颁布完毕之后就基本上被束之高阁乃至篡改,在一直到11世纪的漫长岁月里渐次湮没消逝。这五百余年在历史上被称为中世纪的法律文明黑暗时代。时至11世纪末《学说汇纂》才以“博洛尼亚手抄本”的形式被神秘地重新发现,接着通过博洛尼亚大学法律学校的注解、传授以及研究,还有15世纪末以后人文主义学者对《学说汇纂》文本的鉴别、校勘、评释以及重构,引发了罗马法在西欧的文艺复兴。其结果是,一些主要国家开始推行“罗马法的综合继受(Rezeption in complexu)”以及注释的标准化和体系化[7]。尤其是16世纪中叶之后两百年间的德国“学说汇纂的现代应用运动(usus modernus pandectarum)”,进一步彰显了罗马法在私人领域自由进行民商事法律推理的技术优势,加强了对职业法律家的吸引力和影响,形成了作为公理体系而构建的法教义学。法教义学的宗旨是实现判断的确定性,在规范适用过程中严格进行逻辑三段论演绎,并且强调把具体事实都逐一纳入法律要件之中的涵摄技术。在这种“逻辑法学”的基础之上,法律判断和决定实际上完全可以理解为概念计算的作业。因此我们也不妨说,法教义学的本质就是发明了现代社会规则之治的算法。

法教义学的公理体系指向,在萨维尼(Friedrich Carl von Savigny, 1779-1861)早期关于几何学的法律技术性表达、以概念进行推理和计算的论述中已经显现,在普赫塔(Georg F. Puchta, 1798-1846)的概念法学中则表现得尤其突出,乃至趋于极端化。普赫塔认为法律家无论进行理论思考还是进行实务操作,都必须按照科学原理进行纯粹的逻辑演绎,并且认为法律规范应该屈从逻辑结构的概念,为此他建构了极具特色的金字塔式“概念的谱系”。通过这种形式主义的逻辑方法,他试图让事实都符合概念的界定,从而缩减事实的复杂性,实现极其精密的概念计算;并且通过层级化的概念来以小运大、以少驭多,从而达到法律支配社会的目标,进而实现法律的确定性、明晰性以及公正性。早期的耶林(Rudolf von Jhering, 1818-1892)也是概念法学的提倡者,他把法律的概念体系想象为“化学元素表”,可以按照逻辑进行排列、配对、合并以及重组,在这个意义上他认为概念具有孕育和创新的功能,可以赋予法律条文以生生不息的活力。这种立场在他的代表作《罗马法的精神》第一部和第二部里表现得非常明确。但从该书第三部(1860年代前期)开始,他进行了一个大回旋,强调概念取决于现实生活而不是相反,在法律判断之际经验比逻辑更重要[8]。

在耶林转变学术立场的这种思路上,后来又出现了以Ph.赫克(Philipp von Heck,1858-1943)为代表的利益法学派,认为法律是互相竞争的各种利益的产物,法学的意义就在于厘清各种利益之间的关系,根据生活需要找出解决具体案件的法律规范,并据此形成社会秩序。因而在法学方法论应该嵌入利益及其衡量的概念,这也意味着法官不能盲目地严格服从法律,司法实践的方式势必在相当程度上从概念计算转移到不同利益的评价、比较以及衡量,并且注重法律共同体的价值判断,而不限于逻辑三段论和涵摄技术。从概念计算到利益计算,也意味着逻辑法学的范围被扩展到涉及实质性价值判断的辩证推理层面。另外,凯尔森(Hans Kelsen, 1881-1973)的纯粹法学体系虽然与概念法学有类似的层级结构,呈现出以根本规范为顶点的金字塔几何学形状,但他明确否定具体规范可以按照逻辑或数学原理从根本规范演绎出来的观点,因为特别法的制定行为是一种意志表达,而不是基于推理的思考[9]。换言之,在这里目的和手段的计算取代了概念的计算。

#03

科学的回应:逻辑机器、组合算术以及法律数学

从基于论题目录和决疑术的概率计算,演变到以公理体系和形式逻辑为前提的概念计算,正是上述演变导致法教义学的盛行。这种法律学发展的趋势固然反映了科学主义的影响,与此同时,试图直接运用自然科学(尤其是数学)的概念、符号、公式以及方法重构法律学科的各种努力也长盛不衰。早在14世纪初叶,西班牙哲学家卢勒(Raimundus Lullus, 1235-1315)就构想了一种“逻辑机器”,由五个可以围绕同一轴心旋转的圆盘构成,每个圆盘包含九个基本概念或问题,通过机械操作各个圆盘得出互相交错的不同组合方式来进行自动化的推理和判断[10]。在这里,我们可以发现根据最简朴的、具有某些神秘色彩的问题组合术尝试人机对话以及构建专家系统的雏形。从17世纪开始,在科学和技术的范式里解决法律和正义问题的尝试越来越频繁,直到19世纪还有英国功利主义哲学家边沁(Jeremy Bentham, 1748-1832)认为伦理就是对幸福(效用)总量的计算,试图把数学作为道德的指针;为此他提出了测量痛苦(恶)与快乐(善)的不同指标以及幸福计算程序(felicific calculus)的设计方案,把最大多数人的最大幸福作为立法的基本原理[11]。在这条思路的延长线上,有些心理学家(例如积极心理学之父塞利格曼)和经济学家(例如诺贝尔奖得主萨缪尔森)还在经验考察的基础上提示了幸福计算公式(Happiness Calculation Formula)。时至今日,在福利经济学以及政策科学的效益成本分析方法中,我们仍然可以依稀看到幸福计算的影子[12]。

二进制和计算器的发明者、十七世纪德国伟大的数学家、哲学家以及法学家戈特弗里德莱布尼茨(Gottfried W. Leibniz, 1646-1716)乃视理性法律为近代科学产物的第一人,并且试图对《民法大全》以及法律学进行彻底的数学化改造和重构,使罗马法的所有内容都能够从极其简洁的基本原理中根据逻辑的传递方法推导出来。在他的法学博士论文《论组合术》中,莱布尼茨把几何学图形以及组合算数应用到法律现象,把法学理解为“一门由简单术语构成的复杂化组合技艺”。他还认为根据决疑术和论题目录进行的法律议论完全可以置于算法的监控之下,因而可以消除法律当中的不确定性[13]。这种雄心勃勃的“新罗马法大全(Novum Corpus Juris)”革新方案可以称之为法学的“莱布尼茨公理(Leibnizian axiom)”,与两百年后边沁在英国推出的法制改革宏大计划,特别是暗喻现代权力结构本质属性的全景一览式监狱建筑(Panopticon)的蓝图、万全法(Pannomion)的概念以及幸福计算器的立法学思路相映成趣。

进入二十世纪后,美国在“作为科学的法学”口号鼓舞下,采取经验科学的方法研究法律现象的学术活动蔚然成风。最有影响力的法学理论家罗斯科庞德(Roscoe Pound,1870-1964)从社会控制(social control)以及社会工程学(social engineering)的角度来理解法律的本质,创立了社会学的法理学流派[14]。他还重视不同利益的竞争以及国家机关在比较评价的基础上进行选择,为此必须在调整社会关系的过程中实现有序化。由于实验产生了自然科学的程序性秩序,所以有些法学家也试图通过科学实验的程序来推进法律制度的合理化。例如现实主义法学的代表弗兰克(Jerome Frank,1889-1957)就认为“实验的方法在法律领域特别有用,因为法律实务就是调整人际关系和解决人际纠纷的一连串的实验或者探险”[15]。实际上,美国联邦司法中心、州的立法机构、兰德公司都曾进行过法律方面的实验,当然这种实验的概念应该从广义来理解[16]。正是在这样的背景下,彪特尔(Frederick K. Beutel)提出了他的实验主义法学体系,重点在立法领域,即对被认为在理性上、逻辑上都很健全的法案应该施行实验(例如地区对照的实验),在社会中观察其效力和效果[17]。把科学实验方法应用于个人或群体行为及其动机的研究(例如刺激-反应式的行为实验和定量分析),就形成了法与行为科学、法心理学以及与法律有关的认知科学等专业领域;到现阶段,认知神经科学以及相关数学方法已经是人工智能开发的重要基础。

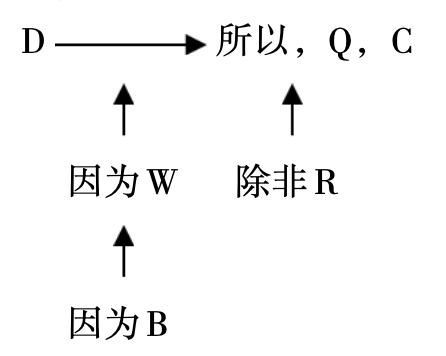

实际上,早期耶林的“法律数学(Mathematik des Rechts)”[18]之梦也并没有破灭,德国出生的社会学家盖戈(Theodor J. Geiger,1891-1952)提出了独特的现实主义规范理论,试图建立一个可以进行符号演算的模型[19]。在他看来,关于规范产生效力的逻辑关系不妨归纳为如下公式:

公式左边意味着状况s 中的行为g 对属于对立阶级A的人们具有约束力(V),作为分母的÷是包括经济基础和上层建筑在内的社会关系整体,公式右边意味着属于阶级A的成员或者在状况s中采取行为g,或者在采取非g的行为而成为越轨者Ac,结果接受制裁性反应(r)。在这里,人们是按照合法与非法的两项对立方式进行选择,制裁r 是通过公众Ω来进行的。根据盖戈的分析,现实中制裁r 未必总是起作用,所以规范的约束力应该表示为不同程度的变量。因此,V=es ,且 e=b+(c→r)。在这里,e 表示实效性的比率,s 表示作为前提的状况,b是在状况s中行为g (s→g)发生的频度,c→r 是非g(越轨行为)和r 出现的频度。也就是说,规范的效力就是在状况s中出现越轨行为、或者出现后进行制裁r的数量与状况s 出现的整个频度的比值。在这里,状况s中进行越轨行为制裁性的反应r 是盖然性的,因而势必产生预测性解释[20]。显而易见,盖戈规范学说的出发点是奥斯丁式的法律实证主义概念,并且留下了在法学思考中生搬硬套数学模型的明显痕迹。

与此形成鲜明对照的是,斯蒂芬图尔敏(Stephen Toulmin,1922-2009)试图从法律本身的思维方法、特别是“可撤销性(defeasibility)”概念出发,把议论样式内在的逻辑关系和正当性论证机制通过符号而图式化,建立起具有普遍意义的推理演算模型。图尔敏模型的问题切入点是形式逻辑关于大前提、小前提以及结论的简单化推理结构并不能适当而充分地反映法律实践。他认为法律的理由论证其实是以某个主张及其潜在的反驳意见为前提的,在遭遇异议时主张者必须对自己的论点进行正当化,举出作为根据的事实;如果用C(claim/conclusion)来表述主张或结论,那么举证的话语就可以表述为D(data),即数据或事实资料。因此,区别C和D就是法律议论的第一步。对立的那方势必关注从D到C的证成过程,追问究竟根据什么、如何才能得出相应的结论,这时议论的要求不是追加新的事实(数据),而是要对论证过程进行正当化,即为暂定命题提供保证W(warrants)。因此,区别C和D以及W就是法律议论的第二步。图尔敏认为,在法律议论中对数据的要求是明示的,而对保证的要求是默示的;对事实正确性的数据是特指的,而对论证正确性的保证是泛指的;所以两者应加以区别——这正是在审判程序中区别事实问题与法律问题的理由所在。

从上面分析可以发现法律议论的理由论证图式比形式逻辑推理复杂得多,但仍然不止于此,图尔敏还要强调保证W对从数据D到结论C的论证过程进行正当化的程度问题,确实准确无误还是带有例外、保留、推测等限定条件。表述正当化保证的程度差异的符号是限制保证可信度的Q(qualifier 限定词乃至modal qualifier 模态限定词)与否认保证一般正当性的R(rebuttal抗辩)。在这里图尔敏又进行了两种重要的概念区别:一种是区别保证的言说与关于保证适用可能性的言说(与抗辩发挥同样的功能),这种区别不仅对法律适用而且对自然法则的应用也具有重要意义;另一种是区别为论证而提出事实的目的,这种区别表明不同的言说也许都与某个要件事实相关,但关系样式各不相同——或者使某个推定得以正当化,或者使某个抗辩被推翻。在这里能够支撑和加强保证的正当性及权威性的言说是B(backing,佐证)。根据上述分析,图尔敏描绘了一个比较复杂的论证模型:

与上述论证模型相比较,图尔敏认为形式逻辑的论证模型实际上只采取了单一的概念区别,即前提与结论的区别,导致推理具有过分的雷同性,而无法正确地推敲实际的议论;特别是三段论的大前提作为“普遍性前提”会导致话语空间变得非常贫匮[21]。需要特别指出的是,最近三十余年来,由主张或结论、要件事实、论据、证明、反驳这五个因素以及可靠性程度变量构成的这种图尔敏论证模型在法学界声誉日隆,尤其是对司法人工智能的推理算法研究产生了重要的影响。

另外,如果我们把博弈理论也应用于法律领域,那么不仅可以建立宏观结构的分析模型,而且还可以对法律原则和具体规则的效果进行数量计算,有利于在不确定的状况下进行预测和决策。例如关于交通事故的侵权责任,不同的制度设计导致利害关系的不同计算结果,会影响到相关各方的动机和行为方式,这意味着数学方法有可能对行为与结构进行塑形。根据芝加哥大学道格拉斯拜尔等人在《法律的博弈分析》一书中的矩阵示例,过失责任原则、严格责任原则以及比较过失原则对司机和行人履行注意义务的程度会分别导致非常微妙的变化[22]。中国的民事审判高度重视并广泛应用公平责任原则,在比较过失的基础上让当事人适当分担责任或损失,其结果也的确很像该书图1.5所描述的那样(下图所示)。

在这里,假设高度谨慎的成本是司机和行人都承担3元,有点谨慎的成本是1元。当双方都高度谨慎时,事故发生的概率大幅度降低,而行人承担的事故预期成本为2元。如果双方都不谨慎,每人承担50元损失。如果双方都有点谨慎,那么他们都承担50元的事故损失加上1元有点谨慎成本。如果一方不谨慎而另一方有点谨慎,那么前者承担99元的事故损失,而有点谨慎一方则只承担1元的事故责任和1元的有点谨慎成本。于是,对相关各方的激励机制变得相对化了,任何一方都很难采取显著占优的行为策略[23]。因而司机和行人往往都倾向于采取高度谨慎的态度,这也或许正是中国民法公平责任原则的宗旨所在。无论如何,在博弈理论用于法律现象分析的场合,还有法律经济学的一些微观研究成果上,我们可以看到“法律数学”构想的演进及其不同的崭新版本。

#04

数字化信息通信技术与计算法学

基于图灵(Alan M. Turing, 1912-1954)提出的关于智能机器的数理逻辑模型,世界第一台庞然大物的通用计算机ENIAC(Electronic Numerical Integrator and Computer)终于在1946年情人节诞生于美国宾夕法尼亚大学。十年之后,在达特茅斯研讨会上,经过长达两个月的探讨,出席者们虽然未曾达成普遍共识,但却一致同意把模仿人类思考和判断的计算机系统称为“人工智能”。从此信息与通信技术(ICT)不断发展和普及;到1995年之后,计算机还使互联网和物联网以及社会的智能网络化成为现实,让人类真正进入了算法的时代。不言而喻,所谓“法律数学”的构想也随之开始具有完全不同的涵义:计算机不仅大幅度提高了信息处理和检索的效率,还试图使法律推理的过程自动化,甚至在一定程度上让代码框架和算法逐步取代法律发挥行为规范的作用;计算机科学要求的是对数据或信息进行精确的处理,但机器学习却要求统计思维,使人工智能系统可以进行概率计算,这意味着使推理和判断的自动化本身也能自动化。

正是在这样的背景下,“计算法学(computational law or computational legal studies)”的概念应运而生,并成为一个颇受重视的文理交叉学科。迄今中国已经涌现了一些关于计算法学的研究和教育活动[24],但不得不承认这些努力仍然处于初级阶段,还需要进行更有组织的、更体系化的理论建构以及技术实践,还需要法学界与计算机学界乃至相关的科技企业进一步加强交流与合作。我以为,从专业的角度来看,与物联网、大数据、人工智能交织在一起的“计算法学”的基本架构应该具备四个不可或缺、相辅相成的维度,即计量法律、自动推理、数据算法、网络代码。实际上,这些维度也与数字信息技术在法律领域中运用的历史阶段相对应,并非纯理论的假设。以下沿着实际状况展开的过程,对计算法学的四个维度逐一进行简要的叙述和分析。

1. 数量分析方法的应用与计量法律学

英国的威廉配第(William Petty)在1676年完成的著作《政治算术》中,通过数据对比的方式分析英国与其他主要欧洲国家的国力,可谓统计学的一脉滥觞。他还建议通过调查犯罪者人数以及民事诉讼案件数来测量公民的守法和道德水准[25]。从19世纪30年代开始,以曼彻斯特和伦敦设立跨界性质的统计协会为标志,欧洲出现了“社会的统计化”现象,数据资料的洪水汹涌而来,犯罪和司法的统计数据也被大量印刷和公布,为改变法与社会的认识方式和记叙方式创造了前提条件。实际上,现代统计学的创立者之一朗博凯特勒(Lambert A. Quetelet, 1796-1874)在代表作《论人》(1835年)中就运用了当时刚开始发表的西欧各国的刑事司法数据,西摩恩泊松(Simeon-Denis Poisson, 1781-1840)也是在分析法国刑事司法统计的基础数据之际发现著名的“大数定律”的[26]。另外,借助科学的方法来确保法律判断的客观性和公正性的想法,也推动了对法律现象的田野调查、对照实验、统计分析以及法社会学的发展。对于重视定量研究的学者而言,正因为法与社会现象非常复杂多变,才有必要通过定量的语言来描述和说明,从而可以缩减其复杂性,使事物的本质及其规律变得更加清晰可见。例如在1950年代,威廉艾德洛克(William O. Aydelotte)利用电子计算机研究英国议会在制定谷物法时议员们的投票行为,把815名议员对114个提案进行表决的结果记录在卡片上,采取古特曼尺度构成法进行分析,发现对政党的归属性比通常认为具有决定意义的阶级、出身等因素更重要[27]。又例如在1980年代,沃尔舒雷戈(Wollschlger)通过考察德国19世纪民事诉讼案件数变化来研究经济增长与民事诉讼类型之间的关系,开拓了“计量法律史学(quantitative Rechtsgeschichte)”这一新的专业领域[28]。

在数据资料呈几何级数增加的基础上,利用统计学的方法、数学模型以及算法等在复杂性中寻找最优或次优的解答,从而为决策提供客观的科学根据、提高系统运行的效率就是政治算术的题中应有之意,其结果在20世纪30年代运筹学(operations research, OR)应运而生。运筹学的主要认识框架是系统论(包括一般系统分析、系统工程、组织论、信息论、管理控制论),主要分析工具是定量方法(包括线性规划方法、动态规划方法、对列理论、马尔科夫链、网络分析、博弈理论、模拟)。与此相关的还有作为概率分析图解方法的决策树预测框架“似曾相识燕归来”,让我们联想起传统法律推理的“二叉树形图”[29]。随着计算机技术的发达,对包含大量变数的复杂系统进行模拟并预测各种影响的操作也成为可能。在一定意义上也可以说,运筹学的本质其实就是作为指令和标准的算法,尤其要把数据转变成算法;模仿配第“政治算术”的表述,也就是“政治算法”或者“法律算法”。

以统计学与运筹学的发达为背景,在计算机技术的推动下,基于判例分析的计量法律学(Jurimetrics,也译作判例法理学或司法统计学)在1940年代末出现[30],从1960年代初开始获得广泛承认[31]。这种研究方向属于对法律问题的科学探究,重点是司法行为的定量分析,包括采取电子的和机器的手段对案件的数据资料以及相关的信息进行检索、统计、分析、评价并对判决进行预测,同时还把信息和沟通理论运用于法律表达,在法律系统运作中贯彻数学逻辑以及对可能的结果进行计算和建立公式[32]。在计算机技术进一步发达之后,计量法律学还尝试对司法程序建模,分析和评价判决的合理性、合法性以及预测政策性调整的影响[33],并且注重对证据的证明力进行测量和计算。不言而喻,计量法律学构成计算法学的重要支柱。

2. 计算机与法律推理智能系统

法律推理的计算机化尝试,应该以1970年布鲁斯布坎南和托马斯黑德里克合作发表的一篇代表性论文为标志[34]。当时计算机可以通过推理和探索解决一些比较简单的技术性的特定问题,但却很难应对复杂的社会现实中层出不穷的法律现象,所以在人工智能第一波热潮退去之后,法律推理的计算机处理并无显著的起色。到1980年代,把知识储存到计算机里以提高智能化程度的方法迅速普及,于是人们开发了大量的知识应用软件,被称为“专家系统”,其中也包括一些法律专家系统,例如兰德公司民事司法中心的研究人员D.A.沃特曼和M.皮特森开发的审判辅助系统(Legal Decision-making System,简称LDS)[35],可以用计算机的信息处理算法对案例或者规则进行法律推理。但是,在专家系统研发过程中,庞大而复杂的知识如何记叙和管理等问题的严重性逐渐明朗化,到1995年左右人工智能第二波又开始退潮。直到检索引擎的发明以及运用大数据进行机器学习的技术成熟,才使得包括法律专家系统在内的应用软件开发再度繁荣起来。

由于行政力量的推动,中国在法律专家系统的软件开发和应用、智慧法院建设方面步伐很快,但是对法律推理及其计算机化的研究和技术操作还不很深入、细致,最后颇有可能导致“人工智能加简易审判”的司法方式成为主流,降低法学思考的水平。因此,计算法学在中国的一个重要目标应该是改进智能化法律推理的机制,其具体内容包括法律专业知识的整理和计算机语言表达、语义网络的构建、从各种数据发现概念之间关系并生成轻量本体的机器学习、训练数据的特征量设计、符号接地问题的解决等等。一般而言,法律推理中涉及演绎式理由论证和基于要件事实的证据推理部分还是相对比较容易处理的[36],因为逻辑法学与计算机语言的契合度比较高。但是,法律推理除了三段论和涵摄技术以外,还有情节复杂性和疑难案件等例外事项(涉及裁量、选择以及价值判断的符号接地问题),以及调整、统筹兼顾、大致判断等实践智慧(涉及常识库贫匮的框架问题),都很难通过既有的人工智能系统进行处理,需要大力推动复杂系统智能技术的研发。尽管图尔敏论证模型由主张或结论、要件事实、论据、证明、反驳这五个因素以及可靠性的强度变量构成,比形式逻辑的论证方式更能反映法律议论复杂性,也更有利于法律推理的计算机化作业,但是,涉及价值的辩证推理以及对不同价值取向进行排序和判断的可撤销性推理等仍然构成智慧司法以及智慧法律服务的巨大障碍。

需要指出的是,虽然价值判断具有主观性、反映着个人的选择偏好甚至特定意识形态的成见,但仔细推敲后可以发现:人们对价值进行评价的标准其实在相当程度上是可以客观化的。另外,作为价值判断的基础的原则、命题、共同意见也会体系化、形成某种具有一定客观性的结构,甚至可以被设计、塑造以及重构,因而也可以通过道义逻辑(deontic logic)以及霍菲尔德(Wesley N. Hohfeld, 1879-1918)式的八种相对概念(权利、义务、无权利、特权、权力、责任、无资格、豁免)的法律关系矩阵进行处理[37]。但是,在复杂的人际关系和具体语境中对不同的利益和主张进行评价、选择,势必凸显社会价值的复数性和相互冲突,需要进行价值取向的排序和取舍。怎样才能从知识数据库中抽取那些决定某个价值群的优先劣后次序的元规则并适当地描述法律的价值函数,这也是法律推理的计算机化必须认真思考的问题。从理论上来说,根据法律推理的主体、语境以及价值判断的功能之间的关系,基本上就可以确立法的价值函数;为了进行排序就要对价值进行数值化处理和加权比较。参考专家排名、信任评级、搜索引擎结果排序等确定价值权重的算法,我们也不妨通过西塞罗-舒托卢克式的论题目录(法律价值群)中不同论题(主张)之间的连线关系、各种一般条款(例如后法废除前法)或原则(例如诚信原则)在法律议论和司法文书中的不同引用频度、价值命题在法律知识网络中的中心性指标等等,形成一套对法律价值进行排序的程序,输入电脑信息系统[38]。

不言而喻,法律推理的计算机化,目的是要让机器像法官、律师那样进行信息处理、思考以及判断,如果把逻辑法学与利益衡量以及正义原则都纳入视野之中,那么法律推理的计算机建模以及算法的设计和执行就是一个前景广阔的研究领域。实际上,在以庭审为中心的智慧法院建设中,文理交叉融合的方法不仅可以加深对法律论证活动的理解,明确法律知识体系的结构和所有组成部分,而且还有可能尽量按照芬兰法学家阿尔尼奥(Aulis Aarnio, 1937-)所说的“演算的制度(an institution of calculus)”[39]的设想来倒逼那些与法律解释、法律议论、利益评价、利益权衡相关的机制改革。反过来也可以说,只有当法学界关于解释、推理、辩驳、议论的研究提升到更高阶段时,人工智能系统的开发才能水涨船高。总之,随着法与人工智能的快速发展和迭代,原先未曾实现计算机化的深层法律推理活动——例如经验归纳、数据学习、假说生成、类推适用、模糊推理、关系结构型思考、规范和权利的创造等等——也都可以渐次纳入人工智能的范围内进行研究和应用算法的开发,真正达到智慧法院建设的目标。

3. 多媒体时代的法律信息学与大数据挖掘

在1980年之后,计算机开始小型化和普及,各种信息与通信技术也进入综合应用阶段,人们欢呼“计算机时代”、“多媒体时代”、“高度信息化时代”已经来临。当个人持有计算机时,突然发现它不仅具有打字、复制、编辑、检索、计算等极其方便的功能,还能大幅度提高学习、研究以及从事实务的效率,并且可以储存大量的文书资料和数据,使工作的条件发生了质的飞跃。如果把大量的法规、案例、学术文献都储存在计算机里,无异于拥有一座可以移动并且不断扩容的个性化图书馆,更重要的是可以灵活地进行利用,俨然成为应对20世纪后期的“知识爆炸”、“诉讼爆炸”局面的一件强大利器。正是以这样的基础设施为前提,法律信息学成为大学法学院的教学科目以及研究对象[40]。在这里,我们特别重视的是法律信息学与计量法律学密切相关的一个侧面:如何在大量的法律文件数据中进行检索和研究,如何对司法以及法律服务相关的数据进行统计学分析和概率计算。

根据宾夕法尼亚大学沃顿商学院阿德里安马可多诺(Adrian M. McDonough, 1919-2000)教授广为人知的梳理和DIKW等级化说明,数据(data)是指没有进行评价的消息(message);信息(information)是指数据加特定状况下的评价,即在特定状况下提供给决策者的消息;知识(knowledge)是数据加将来的一般性应用的评价;智能(wisdom or intelligence)则是具有解决实际问题的能力、获得深刻理解的知识[41]。由此可见,法律信息学的目标是在收集、储存、分析数据的基础上进行应用,以改进法律运行的机制、提高辩护和审判的效率、实现社会正义。在过去很长一段时期,数据是通过统计、问卷调查、对照实验等严格控制的方式蒐集的高度结构化的样本数据,这也是法律实证研究或者经验法社会学的基础。但在20世纪后期电子数据的海量生成和多样化,使得分析小型结构化数据的技术已经不能满足“数据爆炸”时代的需要。数字化技术的发达和普及使我们能收集到现存的所有数据、从其整体来读取信息和获得知识,而不必完全依赖于抽样数据。当然,小数据与大数据之间仍然存在相当程度的互补关系。

根据美国嘎特纳(Gartner)咨询公司市场分析师道格莱尼(Doug Laney)在2001年给出的著名定义,所谓大数据,是以数量大、种类多、速度快为基本特征[42]。在数字化信息通信技术在不断升级的同时,数据量也随之成倍增长,因为计算机在高效处理数据的同时也快速生产数据。互联网构成一个全球化的信息通信系统,其结果是大幅度提高了数据形成、积累以及流转的能力。尽管八成左右的大数据是非结构化的,但通过适当的数据挖掘技术和方法,任何形式的数据都可以转化成有用的信息,发挥作为资源的价值。通过人工智能系统对大数据的机器学习以及相应的算法设计,可以从大数据提炼各种知识,对行为趋势和选择偏好进行预测,从而做出更正确的决策。因此,大数据对法律机制的合理运作以及司法判断也具有重要的意义[43]。当今的法律信息学已经与大数据密切结合在一起,可以通过计算机建模以及机器学习算法不断把数据转化为信息并进行计算和预测。由于中国在数据收集和利用方面具有体制优势以及规模优势,使得法律人工智能的算法精确度不断提高,在数据向信息和知识的转化以及法律增强可预测性等方面形成了某种正比例关系。甚至可以说近年来中国的司法改革以及法律服务的跨越式发展是由大数据驱动的。人工智能与大数据结合在一起,导致法律信息学发生质变,进而也使计算法学有了极其广阔的用武之地。

4. 智能网络的离散数学与矩阵演算

随着万维网(1989年出现)、互联网(1995年出现)的不断发展,形成了一个超越各种物质疆界的巨大数据空间。在这里,通过信息通信技术,万物逐渐互联互通,并在数字全面覆盖和计算机进行数据处理的过程中生长出智能物联网(AIoT)[44]。在物联网上,大数据呈几何级数增长,需要人工智能系统进行分析;不同的智能系统互相作用,促成物联网进一步伸张和密集化,也使机器学习变得越来越重要,并且很容易导致算法黑箱化。无论如何,物联网、大数据以及人工智能形成一种相辅相成的大三角架构,不断强化社会与秩序的网状结构和关系性,并使社会网络分析的方法能够广泛应用于行为与结构之间互动关系以及位置、语境、重要度的测算。从计算法学的角度来观察网络空间,图谱是不可或缺的、最基础的数学模型,距离矩阵则是最常见的演算方法,借助马尔科夫链过程模型还可以进行统计学上的概率计算、推测不同因素结合关系的倾向性、进而在贝叶斯理论框架下通过蒙特卡洛模拟的方法来实施法律风险管理。由此可见,计算法学与社会网络分析、法社会学研究以及企业和政府法务的智能化之间也存在很高的亲和度。

作为全球化关系结构的“数据空间(Cyberspace,或译为电脑空间、网络空间)”的概念最早出现在赛博朋克运动之父、科幻小说家威廉吉布森的《神经漫游者》(1984年)之中,现在已经成为广为人知的表达电子网络社会本质的术语。关于数据空间在法律秩序方面的特征,劳伦斯莱斯格教授在《代码》(1999年)及其修改版(2006年)中做了开创性的考察[45]。多语言翻译软件对通信障壁的突破、以互联网协议为产业基础的电商等新经济形态的繁荣、网民以及电子群众构筑的舆情公共空间、在信息高速公路上猖獗的国际犯罪、黑客之流无政府主义的蔓延、计算机上瞬间行为的管辖权之争……这一系列新的现象,要求国家采取网络征税、网络自治、网络服务提供者归责等新的政策以及承认网络权、数字人格权、电子隐私权等新的权利,势必进一步推动国家治理以及法律范式的创新。随着计算机科学和技术的飞速发展,数据空间中人工智能系统之间的互动和机器学习算法的迭代正在不断导致网络结构的自生变异、带来混沌以及脱轨和失控风险,为此需要不断改进代码架构以及法律规制方式,尤其是开发更好的学习算法以及类脑计算系统。这就是我们当下所处的大变局。

为了开发更好的算法乃至探索所谓“终极算法”[46],人类的大脑如何学习、神经如何布线和反馈受到越来越多的关注。如果说知觉就是在包围自己的光影中寻找出不变因素,并在情动的理解与共鸣的前提下进行沟通,进而形成同频共振,那么人工智能的目标无非就是通过信息处理的算法来再现这样的机制。1970年代以来,脑科学的发展进一步揭示了反射脑、情动脑(两者构成生存脑)、理性脑(社会脑)与共鸣的神经线路,得以解析沟通以及形成认知地图的原理,因此对人工智能的研发产生了逐渐增强的影响[47]。既然人工智能是要模仿人的观察、思考、判断以及行动,那么在一定意义上也可以说,脑的神经网络其实就是让人工智能在数据空间里加速进化的算法。众所周知,利用神经网络进行的机器学习就是深度学习,即人类不事先设计数据的特征量,电脑可以从输入的数据自动抽出数据特征量的技术。正是深度学习构成了目前这一轮人工智能热的主要驱动装置。

然而,在这里我们不得不指出的是,深度学习带来了一个深刻问题,即算法变得难以理解和说明,很容易形成黑箱[48],甚至还会导致作为法制基础的问责机制瓦解。这就涉及数据和算法的正义原则的确立、伦理底线的划定。由此可见,如何对网络混沌和失控风险进行评价、管控正在成为智能网络社会的治理以及制度设计的一个核心问题。

#05

数据伦理与计算法学的超验之维——代结语

概而论之,通过物联网收集的大数据势必被过去的行为和偏好支配,造成系统偏误;同时也导致新的信息无法反映,造成所谓“过滤气泡(the filter bubble)”[49]。如果人们都被封闭在数据空间的过滤气泡里,那就逃不出既有代码架构的如来佛掌心。换句话来说,过滤气泡将形成一个信息被控制的完全世界,与无限定环境不能建立适当的对应关系。但是,在这里却俨然可以生产出一架法学的万能机器——自我完结、自我准据,在数据空间里进行永无止境的推理或计算,或者无限循环的语言游戏,直到我们意识到图灵停机问题的发生。一般而言,为了对抗这种熵增定律,必须致力于系统的开放、信息的自由,这就涉及社会价值问题。因此,必须把网络治理、数据治理、人工智能治理以及与数据、算法、算力的伦理相关的原则性问题纳入研究的射程,由此构成计算法学的超越之维。

非常巧的是,世界各国从2016年开始不约而同地注意到逻辑推理、机器决策之外的复杂性,开始把社会价值编织到人工智能研发过程之中,试图形成一个多样化的新型生态系统。例如美国政府从2016年5月开始研讨、在10月白宫就发表了题为《为人工智能的未来做好准备》报告书,提出人工智能的相关系统必须可控、公开透明可理解、有效发挥功能、与人类的价值和愿望一致等原则。2016年10月美国的国家科学技术会议网络和信息技术研究开发小委员会发表关于运用联邦政府预算研究人工智能的方针《美国人工智能研究开发战略》,提出了副作用最小化的要求。欧洲议会法务委员会在2016年4月召开关于机器人和人工智能的法律和伦理问题的听证会,并在5月公布了与机器人相关的民事法律规则的报告书草案,在2017年2月正式通过这项提案,准备设立专门的机构负责相关事宜、采纳智慧机器人登记制、明确严格的损害赔偿责任、确立研发者的伦理行动规范。日本政府的总务省信息通讯政策研究所通过系列研讨会在2016年10月起草了《人工智能开发指针方案(征求意见稿)》,在2017年 7月正式公布,标题改作《提供国际讨论的人工智能开发指针方案》。欧美的产业界也在2016年9月缔结关于人工智能的伙伴关系,发表了关于确保社会责任、采取防护措施等信条。美国电气电子学会还在2016年12月发表了关于人工智能设计伦理标准的报告书[50]。

中国几乎同步推动了人工智能治理和伦理的规范体系构建。2017年7月,国务院发布《新一代人工智能发展规划》,指出制定人工智能发展的伦理规范是促进人工智能发展的重要保证措施,将构建泛在、安全、高效的智能化基础设施体系等作为重点任务,明确提出人工智能治理“三步走”战略目标:到2020年部分领域的人工智能伦理规范和政策法规初步建立;到2025年初步建立人工智能法律法规、伦理规范和政策体系,形成安全评估和管控能力;到2030年建成更加完善的人工智能法律法规、伦理规范和政策体系。在2017年12月,工业和信息化部发布《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020年)》,旨在以信息技术与制造技术深度融合为主线,构建标准测试及知识产权服务平台、智能化网络基础设施、网络安全保障等产业公共支撑体系,进一步完善人工智能发展的制度环境。到2019年6月,国家新一代人工智能治理委员会发布了《新一代人工智能治理原则——发展负责任的人工智能》,宣告以促进新一代人工智能健康发展,人工智能安全可靠可控,更好服务经济发展和社会进步,增进人类社会福祉为使命,确立了人工智能研发必须遵循和谐友好、公平正义、包容共享、尊重隐私、安全可控、共担责任、开放协作、敏捷治理这八项基本原则。

从计算法学的角度来考察可以发现,关于数据和算法研发的原则和政策,国际社会已经达成了如下基本共识:(1)对国际通用的指针、标准、规格采取合作态度。具体包括为了确保数据空间互联互通,必须共有相关信息;参照国际标准和规格进行人工智能系统以及算法的设计;数据格式的标准化;应用程序编程接口以及协议的公开;知识产权的特许合同条件的公开。(2)实现技术的中立性以及透明性。为此需要实现人工智能系统输入和输出的检验可能性,并对演算结果要履行说明义务。(3)实现可控性。主要举措是由其他人工智能系统进行监视和警告,实现技术与技术之间分立和制衡的结构;为系统的停止、人工智能网络的切断和修理预做准备。(4)优先保护人的安全。具体的价值取向优先劣后的顺位为生命、身体、财产;对于数据和算法的安全性要对利用者和利益相关者履行充分说明的义务。(5)数据和信息的机密性、安全性的保障。(6)在数据收集和计算过程中要切实维护隐私权。包括私生活的平稳、个人信息保密、通讯保密等原则在算法设计阶段就要充分考虑。(7)在推理和计算过程中贯彻以人为本的精神。人工智能的研发必须始终慎重对待生命伦理,不得毁损人性的价值,并且要确保算法公正。(8)保障客户进行选择的自由。在逻辑演算的数据空间,没有严密描述的算法就无法开始动作,但也要通过模糊计算等方法把复杂性、盖然性纳入人工智能系统的研发。(9)确保问责机制的有效运行,关键在于有效防止算法的黑箱化。

现在需要进一步思考的问题是如何使人工智能治理的原则具体化和落到实处[51]。为了检测法律规则是否符合原则,应该在国际比较的基础上拟订与物联网、大数据以及人工智能相关的问题清单和权利目录,并在执法和司法层面形成解决问题、保障权利的合理机制。鉴于人工智能治理与人工智能产业发展之间存在微妙的紧张关系,哈佛大学法学院桑斯坦(Cass R. Sunstein)教授曾经主张的“助推(nudge)”方法对于行为变化的数据空间乃至国家的治理都具有特别重要的意义[52],这其实就是注重综合治理、因势利导以及渐进主义的中国感到驾轻就熟的一种秩序原理。在这个过程中,既需要重视数据安全、隐私保护、算法公正、互惠共享等实质性价值,也需要重视对大型网络科技公司的反垄断、大数据中心的中立化、以技术制衡技术等结构性价值,并应该在规则约束、企业试错以及政府协调之间达成不同价值取向的最优化组合,或者设计某种基于程序主义价值的算法。

正如佩雷尔曼早就指出的那样,离开价值判断,我们根本无法理解法律思考[53]。如果围绕价值存在争论,那就势必以争取价值共识或者达成适用价值的妥协为目的开展沟通,这时的法律议论通常具有辩证推理的特征。作为围绕价值判断的复合型话语博弈的法律议论,必然是一种对规范解释的预测以及对事实认知的预测,并且还有对上述两种预测的预测乃至“预测的预测的预测”等不断反馈过程。在对规范解释的预测与对事实认知的预测这两个系列之间,还存在相互作用以及不断递进、无限选择的互动关系,导致追求无限多样化的长尾效应。因而人工智能系统对法律判断的过程进行模拟时,为了克服复杂性的挑战,应该采取核心价值最大化方法。这意味着法的基本价值判断应优先于逻辑推理或者说概念计算,以确保在具体场景中的法律议论可以摆脱无穷反复的语言游戏而顺利进行[54]。为此,计算法学必须留意价值的数值化处理和加权比较,确立关于价值排序和价值函数的元算法或者“结构性元规则(structural meta-rule)”。

注释

[1] 关于理性主义法律范式的不同侧面,不妨参阅季卫东“法律议论的社会科学研究新范式”《中国法学》2015年第6期25页以下,特别是27-32页;季卫东“法律与概率——不确定的世界与决策风险”《地方立法研究》第6卷第1期(2021年)1-17页。

[2] 参阅舒国滢《法学的知识谱系》(北京:商务印书馆,2020年)1185页以下。

[3] 钱宁峰“走向‘计算法学’:大数据时代的法学研究的选择”《东南大学学报(哲学社会科学版)》2017年第2期43-50页,邓矜婷、张建悦“计算法学:作为一种新的法学研究方法”《法学》2019年第4期104-122页,于晓虹“计算法学:展开维度、发展趋向与视域前瞻”《现代法学》2020年第1期158页以下,申卫星、刘云“法学研究新范式:计算法学的内涵、范畴与方法”《法学研究》2020年第5期3-23页。参阅蔡维德(主编)《智能合约:重构社会契约》(北京:法律出版社,2020年)。

[4] 舒国滢《法学的知识谱系》(前引),参阅226页以下。

[5] See Paul Foriers & Cham Perelman, “Natural Law and Natural Rights”, in Philip P. Wiener (Editor in Chief) Dictionary of the History of Ideas: Studies of Selected Pivotal Ideas, New York: Charles Scribner’s Sons, 1973,引自野嶌一郎(訳)「自然法と自然権」『ヒストリーオヴアイディア叢書16――法契約権力』(東京:平凡社、1987年)22頁。

[6] Alan Watson, Roman Law & Comparative Law, Athens: The University of Georgia Press, 1991, 引自アランワトソン『ローマ法と比較法』(瀧澤栄治、樺島正法訳、東京:信山社、2006年)99-103頁を参照。

[7] 舒国滢《法学的知识谱系》(前引),参阅466页以下。

[8] 田中成明ほか『法思想史』(東京:有斐閣、1988年)116-127頁、笹倉秀夫『法思想史講義(下)――絶対王政期から現代まで』(東京:東京大学出版会、2007年)145-168頁を参照。

[9] Hans Kelsen, Reine Rechtslehre, 1934, S.64, 引自ハンスケルゼン『純粋法学』(横田喜三郎訳、東京:岩波書店、1935年)104-105頁。

[10] 舒国滢《法学的知识谱系》(前引)611页。

[11] 详见边沁《道德与立法原理导论》(时殷弘译,北京:商务出版社,2011年)87页以下。

[12] 宮川公男『政策科学の基礎』(東京:東洋経済新報社、1994年)97-105頁を参照。例如 2007年设立效益成本分析学会(The Society for Benefit-Cost Analysis, SBCA)是一个理论界与实务界进行交流的国际平台,旨在推动关于成本与效益、成本与效率、风险与回报的分析、计算、研究以及损失评估,不仅致力于福利经济学的发展,而且还支持实证的政策决定。

[13] 舒国滢《法学的知识谱系》(前引),参阅734-743页。

[14] 详见庞德《通过法律的社会控制》(沈宗灵译,北京:商务印书馆,1984年),参阅王婧《庞德:通过法律的社会控制》(哈尔滨:黑龙江大学出版社,2010年)第三章第三节。

[15] Jerome Frank, Law and the Modern Mind, New York: Coward-McCann, 1930, 引自J.フランク『法と現代精神』(棚瀬孝雄、棚瀬一代訳、東京:弘文堂、1974年)158-159頁。

[16] J. Monahan & L. Walker, Social Science in Law: Cases and Materials, 2nd ed., New York: The Foundation Press, 1990, p.61.

[17] Frederick K. Beutel, “Relationship of Natural Law to Experimental Jurisprudence”, Ohio State Law Journal Vol.13 No.1 (1952) p.172. Cf. F. K. Beutel, Some Potentialities of Experimental Jurisprudence as New Branch of Social Science, Lincoln: University of Nebraska Press, 1957. 及川伸『法社会学と実験主義法学』(京都:法律文化社、1980年)を参照。杜宴林:“法理学实验研究的兴起与中国法理学观念的更新”《法制与社会发展》2020年第1期也做了详细的阐述和分析。

[18] Rudolf von Jhering, Scherz und Ernst in der Jurisprudenz, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1964, S.274,引自ルードルフフォンイェーリング『法律学における冗談と真面目』(眞田芳憲、矢澤久純訳、東京:中央大学出版部、2009年)307頁。

[19] Cf. Theodor J. Geiger, Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts, 1947, 4. Auflage, Berlin: Duncker & Humblot, 1987, SS.33-55. 東大ガイガー研究会「法律学の経験科学的基礎:デオドールガイガー著『法社会学のための準備研究』の紹介①~⑩」『法学セミナー』第160号以下(1964~65年)を参照。

[20] 这个符号演算模型的内容,东京大学法学院六本佳平教授进行了非常具体的介绍和说明。六本佳平『法社会学』(東京:有斐閣、1986年)118-122頁。但我在引用时进行了若干补充和调整,即追加了关于AA表述、÷符号、作为前提的s状况与s→g行为频度的区分等涵义解释。

[21] See Stephen Toulmin, The Uses of Argument, Cambridge: Cambridge University Press, 1958, pp.146ff.,参阅斯蒂芬图尔敏《论证的使用》(修订版,谢小庆、王丽译,北京:北京语言大学出版社,2016年)135页以下。

[22] 参阅道格拉斯G. 拜尔、罗伯特H. 格特纳、兰德尔C. 皮克《法律的博弈分析》(严旭阳译,北京:法律出版社,1999年)第1章。

[23] 同上,16-17页。

[24] 初步的研究成果和教材可以举出张妮、蒲亦非《计算法学导论》(成都:四川大学出版社,2015年)。另外,清华大学法学院在2018年正式启动计算法学方向全日制法律硕士教育项目。

[25] Sir William Petty, The Petty Papers: Some Unpublished Writings of Sir William Petty, London: Constable & Co., 1927, Vol. I, p.197, no.17 and no.18.

[26] Ian Hacking, The Taming of Chance, Cambridge: Cambridge University Press, 1990, 引自イアンハックング『偶然を飼いならす』(石原英樹、重田園江訳、東京:木鐸社、1999年)138頁。

[27] 据文献概述“数量方法与美国历史学”(宋成有、沈仁安译)《国外社会科学动态》1983年第8期37页。Cf. William O. Aydelotte (ed.) The History of Parliamentary Behavior, Princeton: Princeton University Press, 1977.

[28] 佐藤岩夫「19世紀ヨーロッパと近代司法統計の発展」、和田仁孝樫村志郎阿部昌樹(編)『法社会学の可能性』(京都:法律文化社、2004年)334頁以下、とりわけ343-349頁を参照。

[29] 舒国滢《法学的知识谱系》(前引)691页。

[30] Lee Loevinger, “Jurimetrics: The Next Step Forward”, Minnesota Law Review Vol.33 No. 5 (1949) pp.33ff.

[31] Lee Loevinger, “Jurimetrics: Science and Prediction in the Field of Law”, Minnesota Law Review Vol.46 No.1 (1961) pp.255ff. Lee Loevinger, “Jurimetrics: The Methodology of Legal Inquiry”, In Hans W. Baade (Ed.), Jurimetrics, New York and London: Basic Books,1963, pp.5-35. See also Layman E. Allen, “The American Association of American Law Schools Jurimetrics Committee Report on Scientific Investigation of Legal Problems”, at https://digitalcommons.law.yale.edu/do/discipline_browser/disciplines (visited on March 14th, 2021), 参阅屈茂辉“计量法学基本问题四论”《太平洋学报》2012年第1期26-33页、屈茂辉、匡凯“计量法学的学科发展史研究”《求是学刊》2014年第5期98-106页。

[32] Cf. Lee Loevinger, “Jurimetrics: The Methodology of Legal Inquiry”, Law and Contemporary Problems Vol.28 No.1 (1963) pp.5-35.

[33] 屈茂辉“违约金酌减预测研究”《中国社会科学》2020年第5期108-134页。

[34] Bruce G.Buchanan and Thomas E. Headrick, “Some Speculation about Artificial Intelligence and Legal Reasoning”, Stanford Law Review Vol. 23 No.1 (1970) pp.40-62. 参阅中译版布鲁斯布坎南、托马斯黑德里克“人工智能与法律推理之展望”(陆幸福译)《法律方法》2019年第2期。关于这方面的世界最新动向,参阅凯文阿什利《人工智能与法律解析——数字时代法律实践的新工具》(邱昭继译,北京:商务印书馆,2020年)。

[35] D.A. Waterman and M. Peterson, “Models of Legal Decision Making”, Report R-22727-ICJ, Rand Corporation, Institute for Civil Justice, 1981, and their “Evaluating Civil Claims: An Expert Systems Approach”, Expert Systems Vol.1 No.1 (1984), pp. 65–76. See also D. A. Waterman, J. Paul and M.Peterson, “Expert Systems for Legal Decision Making”, Expert Systems Vol.3 No.4 (1986) pp. 212–226. 关于其他国家动向的概述以及日本的成果,参阅吉野一「法適用過程における推論へのコンピュータの応用」『法とコンピュータ』第3号(1984年)77-99頁、吉野一(編著)『法律エキスパートシステムの基礎』(東京:ぎょうせい、1986年)。关于中国的进展,参阅季卫东“人工智能时代的司法权之变”《东方法学》2018年第1期(创刊十周年纪念特刊)125-133页。

[36] 例如於兴中“人工智能、话语理论与可辩驳推理”《法律方法与法律思维》2005年卷115-129页,栗峥“人工智能与事实认定”《法学研究》2020年第1期117-133页、罗纳德艾伦“人工智能与司法证明过程:来自形式主义和计算的挑战”(汪诸豪译)《证据科学》2020年第5期588-599页、熊明辉“法律人工智能的推理建模路径”《求是学刊》2020年第6期89页以下。与复杂的叙事、解释以及论证相关的混合式证据推理,参阅查罗特维尔克、亨利普拉肯、斯尔加瑞杰、巴特维黑杰“犯罪情节的贝叶斯网络建模”(杜文静译)《法律方法》2014年(第16卷)第2期224-243页、秦裕林、葛岩、林喜芬“波斯纳写错了贝叶斯公式吗?”《交大法学》2016年第4期97-100页,弗洛里斯贝克斯《论证、故事与刑事证据——一种形式混合理论》(杜文静等译,北京:中国政法大学出版社,2020年)。

[37] 王涌“道义逻辑、人工智能与法律——霍菲尔德法律关系形式理论的应用”《经贸法律评论》2020年第2期73-83页。

[38] 关于论题目录与智能化法律推理以及计算机对价值问题进行处理的可能性,这里无法具体展开,请参见季卫东“人工智能时代的法律议论”《法学研究》2019年第6期32-49页,尤其是40-46页。

[39] 舒国滢《法学的知识谱系》(前引)1526页。

[40] たとえば、加賀山茂、松浦好治(編)『法情報学――ネットワーク時代の法学入門』(東京:有斐閣、1999年)。参阅王金祥“法律信息学研究概述”《法律文献信息与研究》1995年第2期1-3页、7页,雄明辉“从法律计量学到法律信息学——法律人工智能70年(1949-2019)”《自然辩证法通讯》2020年第6期1-9页。

[41] 大澤光『社会システム工学の考え方』(東京:オーム社、2007年)32頁。实际上,DIKW模型的渊源是复数的,甚至可以追溯到英国诗人托马斯艾略特在《岩石》第一段的句子。在管理学方面的发展,米兰泽勒尼(Milan Zeleny)和鲁瑟尔艾克夫(Russell L. Ackoff)有开拓之功。

[42] 参见道恩霍尔姆斯《大数据》(李德俊、洪艳青译,南京:译林出版社,2020年)16-18页。

[43] 白建军“大数据对法学研究的些许影响”《中外法学》2015年第1期29-35页,白建军“法律大数据时代裁判预测的可能与限度”《探索与争鸣》2017年第10期95-100页,左卫民“迈向大数据法律研究”《法学研究》2018年第4期139-150页、王禄生“论法律大数据‘领域理论’的构建”《中国法学》2020年第2期256-279页。

[44] 福田雅樹、林秀弥、成原慧(編著)『AIがつなげる社会――AIネットワーク時代の法政策』(東京:弘文堂、2017年)2-31頁を参照。参阅中文版《AI联结的社会:人工智能网络化时代的伦理与法律》(宋爱译,北京:社会科学文献出版社,2020年)3-24页。

[45] Lawrence Lessig, Code and Other Laws of Cyberspace, New York: Basic Books, 1999, his Code Version 2.0 and Other Laws of Cyberspace, New York: Basic Books, 2006. 中文版见劳伦斯莱斯格《代码2.0:网络空间中的法律》(李旭、沈伟伟译,北京:清华大学出版社,2009年)。Cf. David R. Johnson and David G. Post, “Law and Borders: The Rise of Law in Cyberspace”, Stanford Law Review Vol.48 No. 5 (1996) pp.1367-1404.

[46] 据佩德罗多明戈斯《终极算法》(黄芳萍译,北京:中信出版集团,2017年)。

[47] 松田雄馬『人工知能の哲学――生命から紐解く知能の謎』(東京:東海大学出版部、2017年)、とりわけ14-25頁、82-86頁を参照。

[48] 参阅沈伟伟“算法透明原则的迷思——算法规制理论的批判”《环球法律评论》2019年第6期20-39页。

[49] Cf. Eli Pariser, The Filter Bubble: What the Internet is Hiding from You, New York: The Penguin Press, 2011.

[50] 福田雅樹ほか(編著)『AIがつなげる社会』(前引)78-98頁を参照。

[51] 参阅杨庆峰“从人工智能难题反思AI伦理原则”《哲学分析》2020年第2期137-150页,丁晓东“论算法的法律规制”《中国社会科学》2020年第12期138-159页,玛农奥斯特芬《数据的边界:隐私与个人数据保护》(曹博译,上海:上海人民出版社,2020年),中国信息通信研究院、中国人工智能产业发展联盟《人工智能治理白皮书》(2020年9月)。

[52] Richard H. Thaler and Cass R. Sunstein, Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness, New Haven: Yale University Press, 2008. Cf. Will Leggett, “The Politics of Behaviour Change: Nudge, Neoliberalism and the State”, Policy & Politics Vol.42 No.1 (2014) pp.3-19.

[53] ペレルマン『法律家の論理――新しいレトリック』(江口三角訳、東京:木鐸社、1986年)15頁。

[54] 详见季卫东“人工智能时代的法律议论”(前引)43-47页。

原文刊载于《社会科学辑刊》2021年第3期第113-126页,该刊的微信公众号也在5月24日进行了推送,见:

https://mp.weixin.qq.com/s/8Ev7t83Iz1HSTWIqSUKrNg