作者 | 陈堂发

编辑 | 郭琦璠 赵宇轩

排版 | 王晓萱

提要

出版自由是欧洲资产阶级作为摆脱封建思想专制的策略提出来的。德国普鲁士政府对报刊出版长期采取高压政策,使得热衷于报刊工作的马克思成为书报检查制度的受害者。

为了维护人民对政府及官僚体制批评与监督的政治权利,打破“自由出版的报刊”实际上成为官方意志传声筒的局面,马克思比较系统地提出了出版自由思想:新闻出版的自由属性与人民精神融为一体;新闻出版自由实际上体现了不同等级的精神与物质利益;新闻出版自由代表着人类精神活动的特权。

关键词

出版自由;书报检查;自由报刊

作者简介

陈堂发

南京大学

新闻传播学院教授

博士生导师

马克思报刊出版自由观提出的历史背景

书报检查制度是指在出版之前官方对图书、杂志以及报纸等出版物的审查、批准或禁止的制度。历史上各国都有不同形式的出版前审查和管控制度,这种事先检查制度大部分根据专门法律而设。

在欧洲的神权专制时代,书籍查禁则不需要任何法律依据,教皇的敕令就是法律,检查官就是法官,评判出版物的标准在于是否对教会统治构成威胁。宗教改革后教会力量削弱,欧洲民族国家君主势力增强,以英国都铎王朝和法国华洛瓦(也有译为“瓦卢瓦”)王朝法兰西斯一世进入君主制为标志,近代意义上的书报检查制度也随之产生。

废除书报检查制度,争取出版自由,成为资产阶级革命的一项尤为重要的内容。当欧洲早期资产阶级兴起并为自身的生存与发展而公开打出自由、平等的旗帜时,言论与出版自由被视为所有的自由之首。资产阶级关于政治、经济与社会改造的一切主张和思想,只有不受限制地自由表达出来,通过舆论工具向社会扩散,并被人民发自内心地接受,才能赢得对抗封建阶级统治的社会力量。

所以,关于废除书报检查制度还是维护这一制度,就成为资产阶级革命者与封建阶级统治者较量的重要内容。

约翰·弥尔顿

17至19世纪,压制出版自由的书报检查制度在欧洲国家先后产生了广泛影响:“英国的书报检查制度盛于亨利八世和伊丽莎白一世时期,在资产阶级革命打击下,于17世纪中叶开始式微。法国检查制度强盛于17世纪末路易十四时期,渐衰于18 世纪法国大革命。”[1] 1644年,弥尔顿在英国议会发展《论出版自由》的演讲中系统地批判了书报检查制度。

在国家实践中,废除书报检查制度与废除专制制度基本上是同步的。英国光荣革命后议会于1689年通过的《权利法案》第9条规定:“国会内之演说自由、辩论或议事之自由,不应在国会以外之任何法院或任何地方,受到弹劾或讯问。”

这里规定的议员言论虽然还属于少数人的特权而非所有人的自由,但这种议员特权却是对国王专权的重要限制,所以这一规定不仅成为英国法治和议会民主发展的重要基础,而且也是推进英国臣民言论自由的先声。英国议会1695年2月决定中止许可证法,使英国成为第一个废除出版前检查制度的国家。

虽然后来许多资产阶级国家将“出版自由”写进了宪法,但“出版自由并非来自宪法,而是宪法来自出版自由。” [2]从某种意义上说,没有废除封建专制的书报检查制度抗争,就没有资产阶级革命胜利,也就没有资产阶级国家作为权利保障象征的“宪法”。

马克思关于出版自由思想正是基于这样的历史背景下提出的。

德意志联邦(同盟)是1815年推翻拿破仑的外来统治后,由 38 个君主国和自由城市结合而成的松散的联合体,各邦国仍是独立的,普鲁士是其中最主要的邦国。

1817年至1819年,德意志出现了第一次立宪运动以“自由与统一”为旗号,为了压制立宪运动,1819年9月的联邦议会出台了“卡尔斯巴德决议”。该决议撤销了联邦条例中承诺的出版自由,代之以对报刊以及所有印刷品进行预防性检查的决定。普鲁士国王弗里德里希·威廉三世统治时期,1819年10月政府颁布了书报检查法令,建立了严格的书报检查制度。该书报检查令规定,除了代表政府机关发言的官方报刊,宣传资产阶级民主思想、反映民众声音的书报遭全面查禁。此后,政府多次下令禁止刊登政治性言论与新闻,严禁批评君主和议会。

1830年法国“七月革命”胜利后,普鲁士政府为控制民主革命思想在德国的扩散,又增加了新的书报检查举措,新闻出版自由被进一步践踏,政府与人民之间的矛盾激化,并逐渐演变成深刻的社会危机。高度专制的普鲁士政府所采取的压制言论出版的政策,使得马克思成为普鲁士书报检查制度的长期受害者。

为缓和社会对抗,1841年12月,普鲁士国王弗里德利希·威廉四世颁布新的书报检查政策。该规定政策表面看起来放松了对书刊出版的管制,但由于相关规定条款在实际执行中存在“是非” 标准把握上的过大伸缩性,字面上的言论出版自由保障并未得到落实。

如新的书报检查令规定:“但凡对政府的措施所发表见解,其倾向性首先必须是善良的,而不是敌对的和恶意的;为了对二者加以区别,就要求书报检查官具有善良的意志和鉴别的能力。与此相适应,检查官也必须特别注意准备出版的作品的形式和语调,如果作品因热情、尖锐和傲慢而带着有害的倾向时,应禁止其发表。”[3]

客观性的判断标准实际上并不存在,检查官的个人意志与喜好就等于“敌对的和恶意的”标准,而肩负效忠政府义务的检察官采取的标准是什么,不言而喻。这种虚假的出版自由政策导致人民对于政府及官僚体制批评与监督的政治权利被剥夺,能够自由出版的报刊成为官方意志的传声筒。

正因为如此,马克思发出了激情而强烈的反对声音:“你们赞美大自然令人赏心悦目的千姿百态和无穷无尽的丰富宝藏,你们并不要求玫瑰散发出和紫罗兰一样的芳香,但你们为什么却要求世界上最丰富的东西——精神只能有一种存在形式呢?我是一个幽默的人,可是法律却命令我用严厉的笔调。我是一个豪放不羁的人,可是法律却指定我用谦逊的风格。一片灰色就是这种自由所许可的唯一色彩。每一滴露水在太阳的照耀下都闪现着无穷无尽的色彩,但是精神的太阳无论它照耀着多少个体,无论它照耀着什么事物,却只准产生一种色彩,就是官方的色彩!”[3]

马克思的一生主要是作为独立的学者和思想家从事理论研究以及国际共产主义运动的。如果说马克思曾有过相对固定的职业,那就是担任过一些报刊杂志的编辑工作。马克思步入社会后不久就开始担任《莱茵报》的主编,此后在国内及国外又担任过其他报刊杂志的编辑或主编。由于普鲁士实行严格的书报检查制度,作为报刊编辑和作者的马克思长期受到书报检查制度的压制。

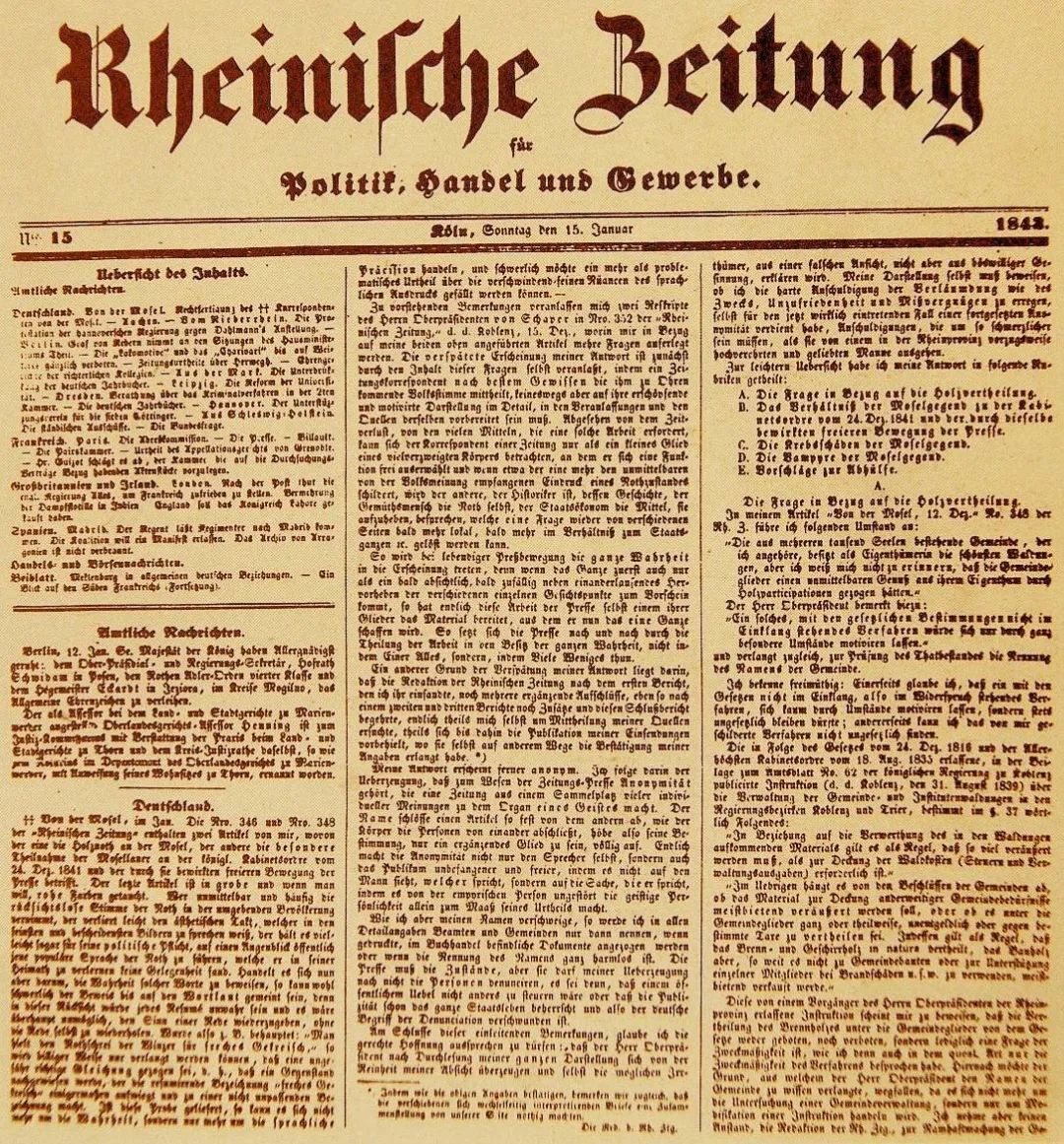

1842年初,普鲁士莱茵省的工商业者在科隆创办《莱茵政治、商业和工业日报》(简称《莱茵报》)。马克思从1842年4月开始为《莱茵报》撰稿 。《莱茵报》的文章经常抨击普鲁士政府以及莱茵省议会的反民主主义政策,不断受到书报检查官的干扰。1843年1月,普鲁士国王弗里德里希·威廉四世召开内阁会议,决定查封《莱茵报》。

1843年10月,马克思作为政治流亡者来到巴黎,编辑出版了杂志《德法年鉴》,继续抨击普鲁士政府。马克思同时向由德国的民主派流亡者出版于法国的刊物《前进报》 撰稿,把批判的矛头直接指向普鲁士国王弗里德里希·威廉四世。1845年1月,在普鲁士政府的施压下,法国查禁了《前进报》,并对马克思发出了驱逐令。马克思被迫移居比利时的布鲁塞尔。

由于普鲁士政府的强行干预,马克思不得已放弃了普鲁士国籍。从此,马克思成为无国籍的政治漂泊者。在布鲁塞尔,马克思加入了《德意志——布鲁塞尔报》。该报无情地揭露了普鲁士在警察统治下的恶劣状况。1848年3月,马克思收到一份由比利时国王签署的限时离境令,只得前往法国。

1848年4月,国内形势有所缓和,马克思又从巴黎重返普鲁士莱茵省的科隆,创办《新莱茵报》。正是在该报工作期间,马克思遭到起诉和审讯,当局在1849年5月采用暴力手段查封了《新莱茵报》,马克思再次被驱逐出境。1849年8月,马克思从巴黎被迫迁居伦敦,直至去世。马克思自介入报刊活动,就不断地遭到普鲁士当局的干扰、查封和驱逐。

在马克思看来,真正自由的出版政策并不会给社会造成有害影响,即使会出现与政府不和谐的声音,那也应该被允许,人民有权利表达个人的心声及对社会各种现象的看法。书报检查制度只会更加阻碍社会公开的理性批判与客观的舆论监督。

“书报检查制度是为政府所垄断的批评。但是,当批评不是公开的而是秘密的,不是理论上的而是实践上的时候,当它不是超越党派而是本身变成一个党派的时候,当它不是带着理智的利刃而是带着任性的钝剪出现的时候,当它只想进行批评而不想受到批评的时候,当它由于自己的实现而否定了自己的时候,最后,当它如此缺乏批判能力,以致错误地把个人当作普遍智慧的化身,把权力的要求当作理性的要求,把墨渍当作太阳上的黑子,把书报检查官涂改时画的叉叉杠杠当作数学作图,而把耍弄拳脚当作强有力的论据的时候——在这种情况下,难道批评不是已失掉它的合乎理性的性质了吗?”[3]

所以,马克思明确提出:“整治书报检查制度的真正而根本的办法,就是废除书报检查制度,因为这种制度本身是恶劣的,可是各种制度却比人更有力量。”[3]

马克思报刊出版自由观在思想内涵方面体现出了对资产阶级出版自由观点的借鉴。他既汲取了17世纪中期作为英国对抗封建王朝书报检查制度的杰出人物约翰·弥尔顿关于出版自由思想的精髓,也吸收了与他同时代的英国反对压制言论出版自由的代表性人物约翰·密尔关于言论出版自由的激进主张。

在运用这些理论武器抨击法国路易·波拿巴、德国普鲁士政府严厉控制报刊出版政策的斗争中,马克思从不同侧面提出了自由报刊的核心观点。这些观点,在其1842年完成的“关于第六届莱茵省议会辩论”的第一篇论文《关于新闻出版自由和公布省等级会议辩论情况的辩论》及《评普鲁士最近的书报检查令》等著名政论文章中,有比较集中的呈现。

在1848年6月《新莱茵报》创刊之前,马克思作为革命的民主主义者,主要致力于论证自由报刊出版的合理性,并对资产阶级的出版自由给予了充分肯定,因为他们的目标是相同的。即,抨击封建专制统治者的思想压制。

1848年以后,随着欧洲大陆资产阶级革命的兴起及工人运动逐渐进入自觉的境界,马克思逐渐由革命的民主主义者转变为共产主义者。与之相适应,马克思逐渐认识到,报刊出版自由是一个历史的范畴,阶级的范畴。他对自由报刊出版的理论思考逐渐被无产阶级党报思想取代。

马克思新闻出版自由观的实质与内涵

1840年6月,继承普鲁士王位的弗里德里希·威廉四世拒绝立宪,实行君主专制。1841年12月,威廉四世颁布了新的书报检查令。表面上称该法令旨在放宽对书报检查的限制,实际上更加强化了这种审查制度。

刚刚步入社会的马克思于1842年初写成了《评普鲁士最近的书报检查令》一文,揭露和批判了新的书报检查令的虚伪性。该文没能在国内发表,直到1843年2月才以《德国现代哲学和政论届轶文集》形式在瑞士出版。

论文《关于新闻出版自由和公布省等级会议辩论情况的辩论》于1842年5月在《莱茵报》上连载。这是马克思针对“第六届莱茵省议会的辩论”写作的第一篇论文。普鲁士的各省等级会议建立于1823年,会议由诸侯等级的代表、骑士即贵族的代表、城市的代表、乡村的代表组成。拥有地产是参加省议会选举的主要条件,大部分居民都被剥夺了选举权。

第六届莱茵省议会在1841年5月23日到7月25日举行,关于书报出版自由的辩论是此次省议会讨论的主要问题。马克思详细地考察了那些在省议会中唯一拥有代表权的政治集团即贵族、城市地产的业主和乡村地主究竟出于什么动机,才不同意莱茵省资产阶级提出的通过一项书报出版法以代替书报检查制的要求。正是在上述两篇论文中,马克思系统阐述了关于新闻出版自由的实质与内涵。

#01

新闻出版的自由属性与人民精神融为一体

1842年7月,马克思在《第179号<科伦日报>社论》中首次提出了“自由的报刊”命题:“报刊应不应该是真正的报刊,即自由的报刊?”[3] 他认为,只有自由的报刊,才是真正的报刊。

1842年12月,马克思在抗议普鲁士当局查封《莱比锡总汇报》的一篇文章中指出:“假定所有这些罪状都是有根有据的,那么,试问这些罪状是用来反对《莱比锡总汇报》的任性呢?或是用来反对方兴未艾的年轻的人民报刊的必然性呢?问题是关于某一类报刊的存在呢,还是真正的报刊即人民报刊的不存在?”[3]马克思认为,方兴未艾的人民报刊就是真正的报刊,这种报刊是有声的,是人民日常思想和感情的表达者。

19世纪中叶的科隆

1842年5月,马克思在《关于新闻出版自由和公布省等级会议辩论情况的辩论》中明确提出了“自由出版物人民性”观点:“自由报刊是人民精神的洞察一切的慧眼,是人民自我信任的体现,是把个人同国家和世界联结起来的有声的纽带,是使物质斗争升华为精神斗争,并且把粗糙的物质形式斗争观念化的一种获得体现的文化。”自由出版物表现了人民精神,自由出版物的人民性是特定的政治历史生活所赋予它的独特性质。

1843年1月,马克思在《摩塞尔记者的辩护》中又一次将“自由报刊”与“人民报刊”合体,“这个具有公民的头脑和市民的胸怀的补充因素就是自由报刊”。在报刊上治人者和治于人者同样可以批评对方的原则和要求,然而并不是在从属关系的范围内进行这种批评,而是作为公民已经不是作为个人,而是作为理智的力量,作为合理的观点的体现者——在权利平等的情况下进行这种批评。[3]

按照马克思的论述,真正的报刊是自由报刊,也是人民报刊,自由性与人民精神构成“真正的报刊”的特质。“自由报刊是介于管理机构和被管理者之间的中介因素,它兼具其他两个因素的某些特征。一方面,它属于政治的因素、公共的生活,但又同官方的因素保持距离; 另一方面,它也属于市民的因素、民间的组织,但又同市民的私人利益和物质需要保持距离。它把私人利益之间的矛盾转变为公开讨论的问题,用公共舆论的方式维护国家的普遍利益。”[4]

报刊的人民精神应该体现为集中表现人民的生活和斗争,成为人民思想和情感的表达者。人民可以对国家事务发表自己的看法,对国家政策、政府官员的行为进行舆论监督和社会批评,把物质利益的斗争转变为思想的、理论的斗争,使人民对国家的形势、对自己的处境有清醒的认识。“只要事件是人民的思想、恐惧和希望的具体表现,人民的报刊就应该作客观的报道、真实地叙述并加以评论,而决不能用自己幻想的把戏来冒充冷酷的真事实情。”[5]

在《摩泽尔记者的辩护》一文中,马克思从关心贫苦农民生存状态出发,指出:“民众的承认是报刊赖以生存的条件,没有这种条件,报刊就会无可挽救地陷入绝境。”[3]他认为自由报刊应代表广大人民的普遍利益和社会公众舆论,对政府行使监督权,这种报刊监督权是社会管理者和被管理者之外的“第三个因素”。自由报刊是社会舆论的产物,它也制造社会舆论,唯有它才能使一种特殊利益成为普遍利益,它是带着理智和感情来对待人民生活状况。

同时,人民精神还体现为,既要对统治者的所作所为和思想方式加以不偏不倚的评价和批评,使统治者和人民平等地批评对方,又要使报刊成为人民用来观察自己的一面精神上的镜子,让人民在自己面前公开忏悔。亦即,对当局者而言,人民报刊是孜孜不倦的揭露者; 对人民来说,它是人民自己的教科书。

#02

新闻出版自由体现不同

等级的精神与物质利益

在《关于新闻出版自由和公布省等级会议辩论情况的辩论》中,马克思通过分析不同等级对出版自由的不同态度,提出了出版自由和一定等级的精神和物质利益密切相关的观点。不同的等级也就是不同的阶级,由于经济地位的不同而在政治上区分出不同的等级。

参加第六届莱茵省议会的等级有诸侯等级、骑士等级、城市等级和农民等级。诸侯等级的代表反对出版自由,因为出版自由威胁着他们的等级利益,阻碍他们利用特权,因而他们制造种种说辞反对出版自由。骑士等级的代表则认为一般民众思想还不成熟,开放言论自由对整个社会是有害的。城市等级的代表即资产阶级代表认为报刊是牟利的工具,新闻出版活动是牟利活动,新闻出版自由就是行业自由。

这三个等级所论证的自由都是其所在阶级的精神的自由,而不是人民大众的自由。即便是在自由的辩护者那里自由也与人民大众无关。农民等级的代表与三个等级的代表看法迥然相异,认为书报检查制度完全阻止了民众对政府和官僚的批评,应当废止。马克思称赞农民等级的观点是“英勇果敢的可贵观点”,是“真正的历史观点”。马克思已经意识到并不存在适用于所有等级的自由,每个等级都有着自己的群体利益。

在该文中,马克思就不同等级代表对新闻出版自由的曲解与责难,予以有力的反驳:“新闻出版自由和书报检查制度的根据是完全不同的,因为新闻出版自由本身就是观念的体现、自由的体现,就是实际的善; 而书报检查制度是不自由的体现,是假象的世界观反对本质的世界观的一种论战,它只具有否定的本性。”

针对有人认为新闻出版自由会被滥用而导致社会动乱的观点,马克思指出新闻出版自由不会造成“变动的局势”,正如天文学家的望远镜不会引起宇宙系统的不断运动一样。社会变化自有其内在的原因,而不可能源于新闻出版自由。

马克思严格区分了新闻出版自由和行业自由,认为不能将出版自由归结为行业自由。新闻出版自由是一种头脑的自由、心灵的自由、思想的自由,是具有普遍意义和决定性意义的人类自由,而绝不是狭隘意义上的新闻出版行业自由。行业自由是出版商和书商所要求的营业自由,其目的主要是赢利。

马克思坚决反对作者将新闻出版自由看作牟利的手段。他主张,作者当然必须挣钱才能生活、写作,但是他决不应该为了挣钱而生活、写作,否则,他就背离了自己的历史使命,降低到了行业水平,必然会受到官方有关新闻出版规定的惩罚。[3]

#03

新闻出版自由代表着

人类精神活动的特权

马克思从人类精神自由状态与精神解放的高度对新闻出版自由给予阐释与评价。精神是人之为人的根本属性,自由则是精神的类本质,因而也是人的本质的固有物,是与生俱来的自然获得的权利,因而是具有最高神性的东西。

所以,自由出版物体现了人的自由本性,而书报检查则违背了人的自由本性。他认为“新闻出版就是人类自由的实现。因此,哪里有新闻出版,哪里就有新闻出版自由。”“没有新闻出版自由,其他一切自由都会成为泡影。”

马克思主张,追求自由是人类固有的天性,是人民的基本权利,“连自由的反对者在反对实现自由的同时也实现着自由”,“没有一个人反对自由,如果有的话,最多也只是反对别人的自由。可见各种自由向来就是存在的,不过有时表现为特权,有时表现为普遍权利而已”。[3]

马克思在《莱茵报》工作(影像资料)

马克思把新闻出版自由区分为特权和普遍权利。任何压制新闻出版自由的行为,其本质都是把自己的言论无条件地强加在人民头上,变为自己的特权,是一种思想专制;而人民的自由则是一种普遍权利。也就是说,人民的自由包括新闻出版自由,具有普适性和永恒性,任何对人民自由的剥夺都是反动的,都应当予以质疑和批判。

报刊是个人表现其精神存在的最普遍的方法,因此,新闻出版自由意味着人的精神能够在报刊上自由地得到充分表现。但普鲁士政府把自由当成了个别人物的特权,而否定自由是人类的“普遍权利”。

马克思认为,“问题不在于新闻出版自由是否应当存在,因为新闻出版自由向来是存在的。问题在于新闻出版自由是个别人物的特权呢,还是人类精神的特权。问题在于一方面的有权是否应当成为另一方面的无权。问题在于‘精神的自由’是否比‘反对精神的自由’享有更多的权利。”[3]

毫无疑问,马克思是持后一种观点的:新闻出版自由是人类精神的特权。但是普鲁士政府把新闻出版自由当成了少数统治者的特权,而对于普通民众的新闻出版自由则加以严格限制。

马克思着重从人民的整体精神被伤害的层面,深刻剖析了限制报刊出版自由的社会危害性。他认为,由于官方标准的检查制度,人民不得不把具有自由思想的作品看作违法的,因而他们就习惯于把违法的东西当作自由的东西,把自由当作非法,而把合法的东西当作不自由的东西。这是对人民的理性认识能力、公民意识乃至国家精神的扼杀。

根据官方的辩护,检查制度可以消灭“劣的思想”、“人身攻击”等恶的内容。但马克思一针见血地指出:卑劣的思想、人身攻击以及无耻行径在受检查的报刊和自由的报刊中都可能发生,无论前者或后者都会生产出这种或那种产品,一点并不能证明检查制度的合理性。与此密切相关,因为检查而派生出最大的恶行——伪善。

“政府只听见自己的声音,它也知它听见的只是它自己的声音,但是它却耽于幻觉,似乎听见的是人民的声音,而且要求人民同样耽于这种幻觉。因此,人民也就有一部分陷入政治迷信,另一部分陷入政治上的不信任,或者说完全离开国家生活,变成一群只顾个人的庸人。”[3]

参考文献

[1] 沈固朝. 欧洲书报检查制度的兴衰[M] . 南京:南京大学出版社,1999.

[2] 中国新闻学会. 新闻自由论集[M] . 上海:文汇出版社,1988.

[3] 马克思恩格斯全集(第1卷)[M] . 北京:人民出版社,1995.

[4]戴维·麦克莱伦. 卡尔·马克思传[M] . 北京:中国人民大学出版社,2005.

[5] 童兵. 马克思主义新闻思想史稿[M] . 北京:中国人民大学出版社,1989.