(夜色中的新街礼拜堂。图/何书彬)

在厦门的历史建筑里,新街礼拜堂是特别重要又很容易被忽略的一个。

特别重要,是因为它是中国第一座为本土信徒建造的教堂,在基督新教的传播史上,具有里程碑式的意义。从这一点来说,鼓浪屿上的各个教堂虽然比新街礼拜堂的出镜率高得多,但没有新街礼拜堂所具有的首创性。

很容易被忽略,是因为人们来到厦门,一般都被鼓浪屿、中山路、沙坡尾吸引了目光,新街堂虽然就在中山路的边上,但由于它被商场、酒店围绕,不是特意寻访而来的人,很容易和它擦肩而过。

一

基督新教,简称新教,也经常被直接称为基督教,是与天主教、东正教并列的基督宗教三大派别之一。

新教形成于16世纪的宗教改革运动。18世纪末,新教传教士掀起了一场传教热潮,他们认为:“向全世界传播福音是教会全体信徒的共同责任,大家当同心到各国去传福音。”新教由此传遍世界各地,成为世界性宗教。新街礼拜堂就是诞生于这一场传教热潮。

(今日新街礼拜堂。图/维基百科)

(1849年2月11日,新街礼拜堂献堂仪式举行。图 /《美国归正教在厦门(1842-1951)》)

这是一座希腊式建筑,有三个大门,宏伟壮观。教堂整体布局坐南朝北,长68英尺,宽37英尺,高约20英尺。前方有一道10英尺宽的走廊。顶部有一座塔楼,耸入云天。前门楣柱上有一块椭圆形的石板,其上刻字:“大主宰之堂”。下方标有年份:“AD 1848”。教堂内部空间宽敞,可容纳350到400人。特设一个专供妇女出入的后门。男性坐的长凳和女性坐的长凳,中间有帘幕隔开,这样男性女性都可以同时听道而不违反习俗。

新街礼拜堂举行献堂典礼的时候,距离新教初入厦门,已经过去了7年。最初,新教传教士先是在露天,接着在租来的房子里布道。

1842年2月24日,雅裨理来到厦门,落脚在鼓浪屿。他是来到厦门的第一个新教传教士,也是来华的首批美国传教士之一。安顿下来之后,他给美国的家人写信:“这一方面是我祈祷的应允,一方面也是我种种渴望中最欢快的实现。”

来华传教一直是他的梦想。医生警告他不要远航,因为他患有严重的心脏病。那时从美国到中国,需要从纽约搭乘三桅帆船,向东横渡大西洋到欧洲南部,再沿着非洲西海岸南下,绕过好望角,穿过印度洋,经马六甲海峡抵达新加坡,转入南海,北上香港,然后前往目的地。整个航程需要三四个月之久,常有船只、乘客遇上惊涛骇浪而葬身大洋。

在东南亚,雅裨理向当地的闽南移民学习了闽南话。他一踏上厦门的土地,就能以流利的厦门话布道。人们待他很友善。在雅裨理之后来到厦门的传教士,也有同样的发现。

一名叫做约尔文的传教士说:“在走访途中,我们经常会来到一些外国人从未到过的地方,这里的人们极为友好地接待了我们,在(广东)那里,当地人极端仇视外国人,而在这里一切都是令人愉快的。”

(传教士从厦门乘船走访闽南各地,这种船被称作“福音船”。图 /《美国归正教在厦门(1842-1951)》)

在来到厦门的第二周,雅裨理度过鹭江,到厦门岛做了新教在厦门的第一次布道。半年后,他向教会报告说,每周日听他布道的人数约50人,其中一些是固定听众。后来他又报告说:“我们赢得了人们的信任和感激。人们把我们当做朋友一样尊重,并准备接受治愈灵魂的真理。”

不过,一直到雅裨理因为健康恶化不得不厦门,新教在厦门仍然没有一个信徒。原因大概在于,一方面,本地人对雅裨理的布道,主要持以好奇的态度,但对他讲的教义缺乏兴趣,有人甚至把他看做外国来的“讲古仙(说书人)”;另一方面,人们的感激之情,可能主要来自教会诊所的免费治疗。

雅裨理来到鼓浪屿三个多月之后,传教医生甘明来到厦门,在雅裨理的鼓浪屿居所的一个房间里开办了一家西医诊所——这是西医在厦门发展史的开端。1844年1月,他们在厦门岛的寮仔后(今水仙路、同文路一带)租了房子,并把诊所搬到了厦门。雅裨理在教会的报告中曾提到医疗传教的效果:“免费医疗给当地各阶层的人都留下了好的印象。在过去一年中大约五千个病人得到诊治。所到之处我们了解到,人们在身体上接受善行的同时也打开了他们的心扉。他们明白了外国人除了为盈利之外,还可以怀着无私的动机来到这里。”

1846年9月4日,雅裨理在纽约州奥尔巴尼病逝。虽然他生前从未在厦门给信徒施洗,但他的布道为后来的传教士打下了基础,一些本地人在他离开厦门后正式加入了教会。

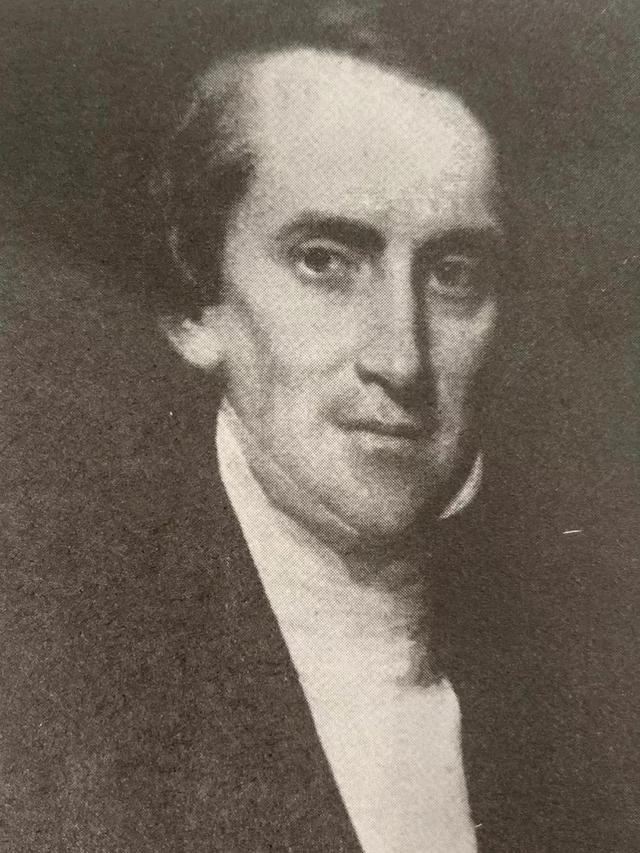

(纽约雅典村教会保存的雅裨理像。图 /《美国归正教在厦门(1842-1951)》)

二

雅裨理是带着希望返回美国的。他离开厦门之前,又有两名归正教传教士来到了厦门,而且都是举家前来。他们是波罗满和罗啻。

雅裨理在厦门时孤身一人,因为他选择了没有妻室儿女的生活,在人生最后的日子里,他在美国也没有一个稳定的家,而是每到一处就借住在朋友或者信徒的家里。

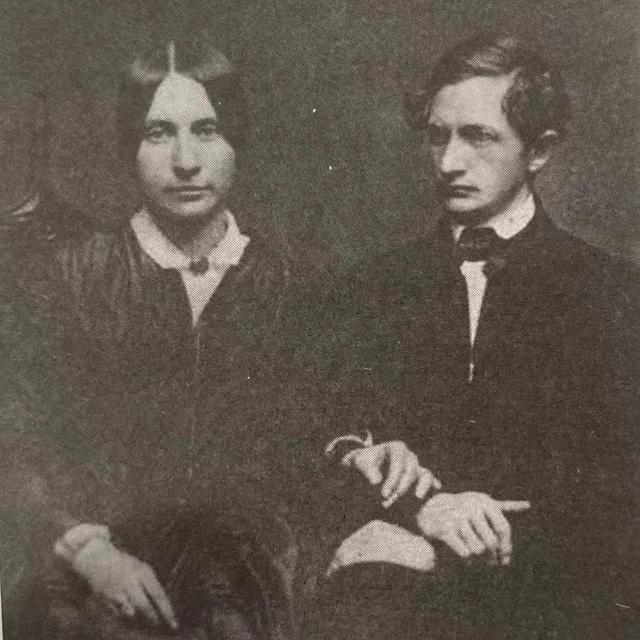

(罗啻牧师和第二任牧师娘玛丽。图 /《美国归正教在厦门(1842-1951)》)

波罗满和罗啻到了厦门后,一开始,每周日的布道仍在雅裨理租的房子里进行,但随着听众越来越多,空间就显得局促了。他们认为,建立一座体面的礼拜堂很有必要,虽然租房可以满足布道需要,但是一座体面的教堂可以吸引新的听众,尤其是来自富裕阶层的听众。

1846年底,波罗满向教会申请资金建设礼拜堂。所需资金一共3100美元,其中,100美元用以购买土地,3000美元用以建设教堂。归正会在美国经过一番周折,及时筹集到了足够的款项。这笔资金来自很多信徒,其中多数捐赠都是小数额的,只有两笔较大的捐赠,一笔为100美元,另一笔为500美元。

教堂用地来自于第一个本土信徒,一个名叫王福桂的七旬老人。他是新教在厦门的第一个信徒,也是归正会在中国的第一个教会会友。他在1846年4月5日受洗,和他在同一天受洗的,还有一个名叫刘恩舍的老人。1850年,王福桂去世,落葬在鼓浪屿上的传教士公墓。

1847年12月13日,波罗满向教会报告了礼拜堂用地是怎么来的:“这块土地是福桂伯以不到550美元的价格购买并以永久租赁的方式转交给我们的。我们已支付给他购地的款项,他不要租金,只要一小笔足以支付税金的钱。所购土地位于市中心,但并不在繁华喧闹的地方,而是位于一条主要街道上,这里会有更多更好的听众。”

之所以采用“永久租赁”的方式来获得礼拜堂用地,是因为清朝当时不允许外国人在任何省份购买土地,“永久租赁”为一个变通之法。

1848年,新街礼拜堂始建。具体完成时间不详,但可以确定的是,献堂仪式是在1849年2月11日举行的。

教堂所在的地方,名为新街仔,因此得名新街礼拜堂。

(重修后,中华基督教会全国总会增碑:“中华第一圣堂”。图 /《美国归正教在厦门(1842-1951)》)

新街堂落成的时候,新教在厦门只有王福桂和刘恩舍两名本土信徒。在新街礼拜堂的献堂仪式之后又过了近半年,归正会举行了第二次在厦门的施洗仪式,这次是一个64岁的守寡妇人和她的两个儿子受洗,一个35岁,另一个44岁。

自雅裨理在1842年把新教传入厦门,归正会用了七年多的时间,才在厦门收获了5名正式会友。其他教会的情形也差不多。

英国伦敦会和大英长老会在美国归正会之后,分别于是1844年、1850年进入厦门,并和归正会一起成为近代厦门最重要的三个传教机构。三者合称为“闽南三公会”。伦敦会在1848年,才在厦门施洗了两名信徒,而长老会从广东调至厦门的传教士宾为霖在1853年流着泪对朋友说:“我在中国辛勤工作了七年,却没有为基督带来任何人。”

三

波罗满和罗啻都经历了失去亲人的痛苦,来到厦门没几个星期,罗啻牧师就失去了他6岁的唯一的儿子,不久,波罗满牧师也失去了两个孩子。到厦门一年多,波罗满的妻子西奥多西娅去世,一个星期之后,罗啻的妻子埃莉诺也去世了。

在一封写给教会的报告信中,波罗满流露了他那时的心情:“我知道上帝是掌舵的。是的——都是正确的。我鞠躬致敬;我屈从;我顺服;我甘心受苦;在痛苦与失落当中我依然赞美上帝的荣耀,我只祈求赞美基督、赞美上帝、拯救灵魂,祈求天堂中充满成千上万来自黑暗国度的人们。”

还有人甚至没有机会踏上厦门的土地,比如,准备来厦传教的归正会约翰·沃特金斯牧师夫妇在离开了纽约后,再也没有了消息,他们乘坐的船在海上不知所踪。

(从美国来厦门的传教士,乘坐三桅帆船穿过大洋。图 /《美国归正教在厦门(1842-1951)》)

还有很多的传教士像雅裨理一样,因为健康恶化不得不中途停止传教。

就像波罗满信里写的那样,传教士们选了以顺服应对一切考验,但是,对于很多传教士因为健康受损无法传播福音,他们有时也会感到难以理解上帝的旨意。

1863年,传教士胡理敏因为健康问题被迫回国,传教士来坦履写道:“主乐意折磨他,我们不明白为什么主会降痛苦在他身上。这个地方需要很多传教士,而为什么上帝再次强迫一个传教士离开呢?无知的我们是这样推论的:‘因为主所爱的祂必管教。’现在我们所不明白的许多事情,今后上帝会使我们明白。虽然劳动的人很少,但在谷物成熟的时候,主将会聚集众人庆祝丰收。”

他们渴望为基督赢取灵魂,但绝不因为信徒稀少就降低施洗的要求。

罗啻牧师在一封信中提到,曾有30名本地人要求受洗,有男有女,年龄在20岁到70岁之间。有几个人当场就被拒绝了,他认为他们“还不适合成为教会会友”,他鼓励他们继续关心“自己灵魂的拯救”。对于那些没被当场拒绝的人,归正会为他们组织了特别培训,给他们讲解洗礼的意义和教会会友的责任。

罗啻写道:“培训会议通常每周召开一次,有一段时间是每周两次,偶尔也会一周两次。会议延续三到四个小时,在此期间我们与三到四个人进行单独交谈或对他们进行极为彻底的考察,内容有关他们对圣灵的内心体验和对教义的了解……在进行了几次这样的考察之后,十个人在上个月的最后一个礼拜日,即3月26日接受了洗礼。”

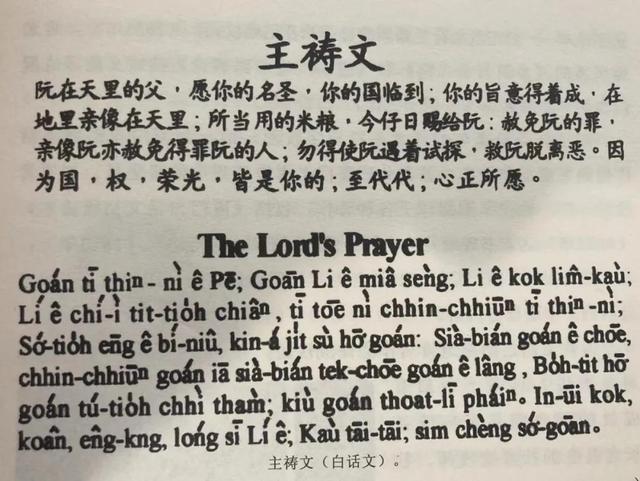

(闽南白话字《主祷文》。传教士为扫盲创制了这种字母文字。图 /《美国归正教在厦门(1842-1951)》)

四

传教士们在厦门接受会友的审慎做法,给新来的传教士留下了深刻的印象。

一个名叫约尔文的传教士在来到厦门三个月后,这样写道:“我可以毫不犹豫地说,这里的兄弟们在接纳教会会员时远远比美国教会更谨慎。我已经了解他们考查问道者时所遵循的原则,他们延缓对这些人接纳,向这些人的朋友们了解情况。即使在最令人满意的考查之后,他们还要得到教会长老们的一致同意之后才能接纳这些新会友。再者,相对于美国国内大部分教会会友,我更加相信这里的信徒皈依的诚意。我对国内教会会友并无贬抑之意。”

新教传教士在厦门的做法,产生了显著而深远的影响。在后来的鼓浪屿、厦门,因为“堕落”而被革出教会的成员很少出现。

这和当时一些传教士在山东等地的做法截然相反。后者为了快速扩大教会的规模,吸纳了大量“吃教者”,他们往往利用教民身份欺压其他乡民,而这些传教士为了展示教会的保护能力,也往往介入教民和乡民的争端并偏袒教民,结果是频频引发教案。最终,这种做法在1900年的华北,成为一场滔天巨祸的重要原因。

归正会在厦门对受洗者做如此严格的要求,是因为对他们报以很高的期望,希望从这些受洗者当中产生中国本土的神职人员。

1848年,传教士打马字写道:“基督徒在走向天堂的旅途中,寻求伙伴,并领导其他人一同走向天堂之门。因此,每一位真正的信徒同时也是专职神职人员的助手……他的榜样就像‘照在黑暗里的光’,在异教的国度尤为如此,每一位基督的信徒都像造在山上的城,是不能隐藏的……所以,从某些方面来讲,信徒比传教士更具效能。他们能去那些我们不能去的地方,影响那些我们完全无法影响的人们。

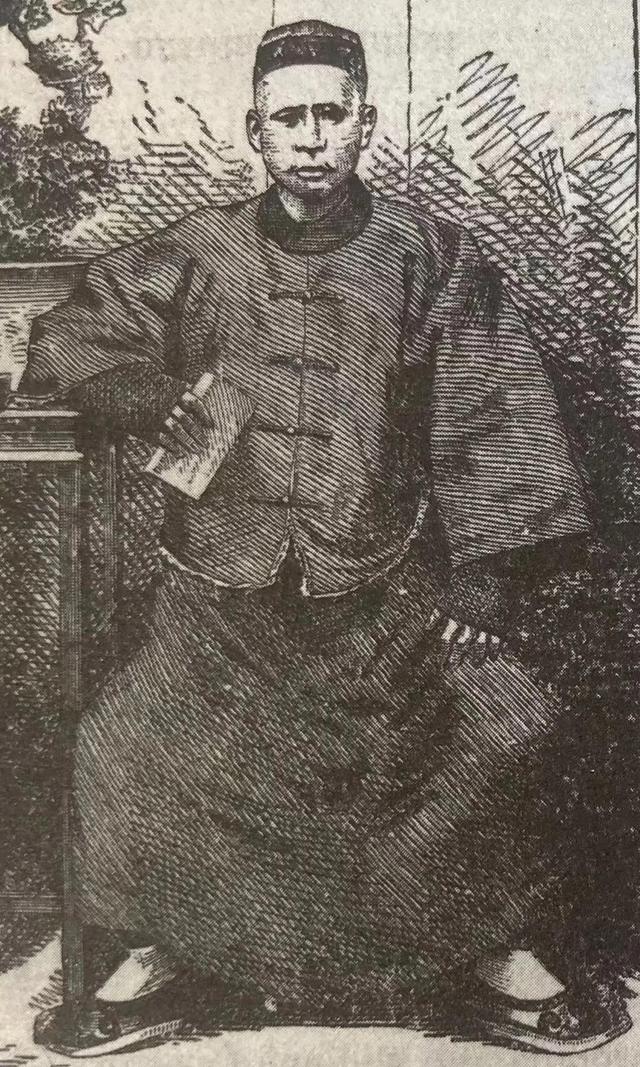

1863年3月29日上午,一个名叫罗罩的年轻人,在新教礼拜堂受按成为正式牧师。这是基督新教在华公开传教后的第一位华人牧师。

(在新街堂按立的华人牧师罗罩,又名罗嘉渔。图 /《美国归正教在厦门(1842-1951)》)

1933年,新街礼拜堂经历了一次重修,大致保持了原貌。新教堂的奠基石,由中华基督教会全国总会赠送,上面刻着:“中华第一圣堂”。

参考文献:

[美]杰拉德·F·德庸/著、杨丽/叶克豪/译.《美国归正教在厦门(1842-1951)》[M]. 台北:龙图腾文化有限公司,2013

剑波.《中华第一圣堂:厦门新街礼拜堂》[J].《厦门文史资料》(第七辑),1984

戴一峰等/著. 《海外移民与跨文化视野下的近代鼓浪屿社会变迁》[M].厦门:厦门大学出版社,2018

何书彬.《1844年:两个世界的相遇》[J].《鼓浪屿研究》(第六辑),2017

作者 何书彬

曾任国内首个历史类AI知识图谱“全历史”中国史主编、国内首个面向公众的历史刊物《看历史》核心创始团队成员、《厦门日报》采访中心记者。

著有《奔腾年代:鼓浪屿上的商业浪潮》、《引领时代:鼓浪屿上的人文之光》、《创城记:追寻老厦门印迹》等图书。

其他:2015年至今,在《鼓浪屿研究》陆续刊发《“闽侨救乡运动”:鼓浪屿归侨精英的一次社会改良梦》、《营造厦门:鼓浪屿侨商与一个城市的现代转型之路》、《1847:一场以鼓浪屿为起点的“开眼看世界”之旅》、《西力冲击与鼓浪屿的近代化转型》、《一个小岛的金融版图》、《1844年:两个世界的相遇》、《余青松:创办紫金山天文台的鼓浪屿人》、《曼森之路:鼓浪屿何以为“热带医学的摇篮”》等学术文章;2016年,在《纵横》杂志发表《环岛路上的“广播战”》、《走在“三通”前的“通像”——录像带如何敲开两岸交流的大门》等文;2018年,在《厦门文学》刊发救世医院创办人郁约翰传记《赤子心》;2019年至今,在《同舟共进》杂志发表《林语堂:爱情由结婚开始》、《鼓浪屿黄家花园:当时名门在》、《马约翰:中国第一位体育教授》、《余青松:一个会建房子的天文学家》、《“万婴之母”林巧稚》……