刘盼遂先生曾师从黄季刚、王国维、梁启超、陈寅恪等著名大师,治学又专攻疑难,是二十世纪不可多得的古文献学家。

刘盼遂先生原名铭志,字盻遂,后来由于人们对“盻”字不熟识,多将“盻”误写为“盼”,遂将“盻”改为“盼”。他出身于书香门第,受过严格的家庭教育,自幼好学,能诗善文,一言一语都独运匠心,多用奇文怪字,艰深难读,前辈戏以唐代古文家樊宗师目之。

一九一七年入河南省立二中读书。一九二一年因为仰慕黄季刚的学识,考入山西大学国文系,游学于黄氏之门。不久,黄季刚因故离校,刘盼遂先生也离开了山西大学。

一九二三年至一九二五年,他先后任教于菏泽山东省立第二女子师范学校和曲阜山东省立第二师范学校。

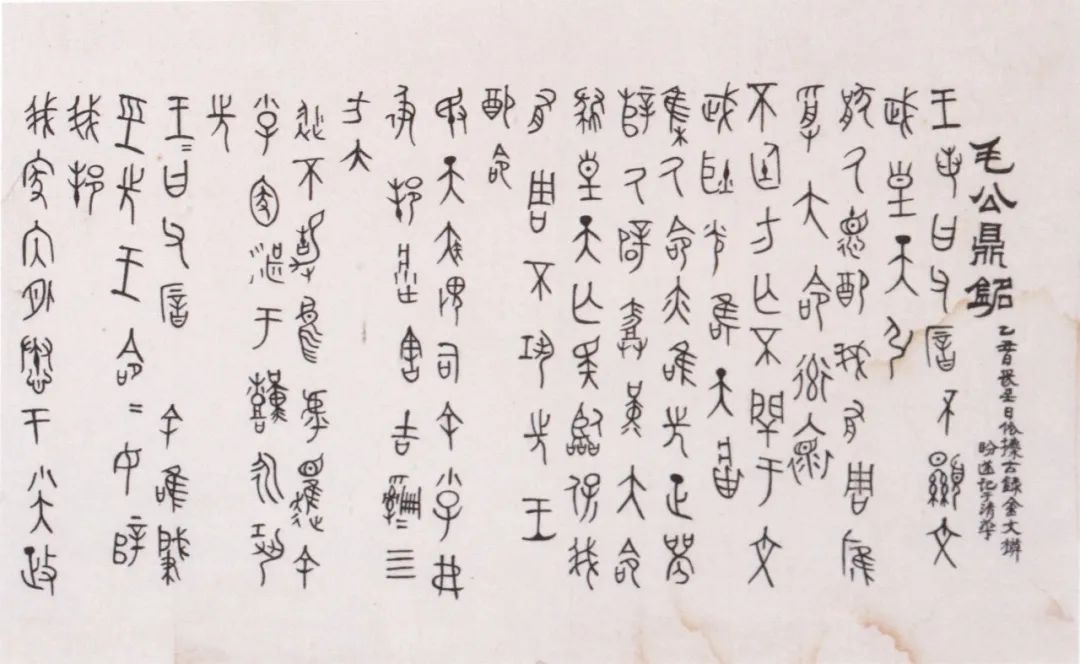

一九二五年他考取清华国学研究院研究生,成为国学研究院首届学员中的翘楚,深受该院的导师梁启超、王国维、陈寅恪的赏识。在他们的指导下,刘盼遂先生在文字、音韵、训诂、钟鼎、甲骨、经学、史学、辞章、校勘、目录等方面进行了广泛的学习与研究,先后发表了多篇相关的论文。

其中 《黄氏古音二十八部商兑》,对黄季刚主张之古音分二十八部的观点,提出不同的看法。又如《六朝唐代反语考》,甄录六朝唐代之反语三十余条,比顾炎武《音论》和俞正燮《反切证义》中所甄录的多一倍。其他各篇也都表现了他学问的渊博、治学的精审,提出了许多真知灼见,在学术界产生广泛的影响。

同时,黄季刚在北京师范大学、中国大学讲授《文心雕龙》,他又师从黄氏学习这部文学理论名著。一九二八年从清华大学国学研究院毕业,毕业论文《天问校笺》深受王国维、梁启超、陈寅恪诸导师的嘉许和赞扬。

一九二八年到一九二九年,他应聘为河南中山大学教授,兼任河南通志馆编纂。一九二九年至一九三〇年应聘为北平女子师范大学(一九三一年并入北师大)历史语言研究所研究员。一九三一年到一九三四年应聘为清华大学副教授。一九三四年至一九三五年又应聘为河南大学教授,兼河南通志馆编纂。

这期间他先后编撰有《长葛县志》、《太康县志》、《汲县新志》三书,这些书以娴于中州掌故见长。一九三五年出版《文字音韵学论丛》,收集他已发表的论文二十四篇,成为当时语言学界的重要著作。

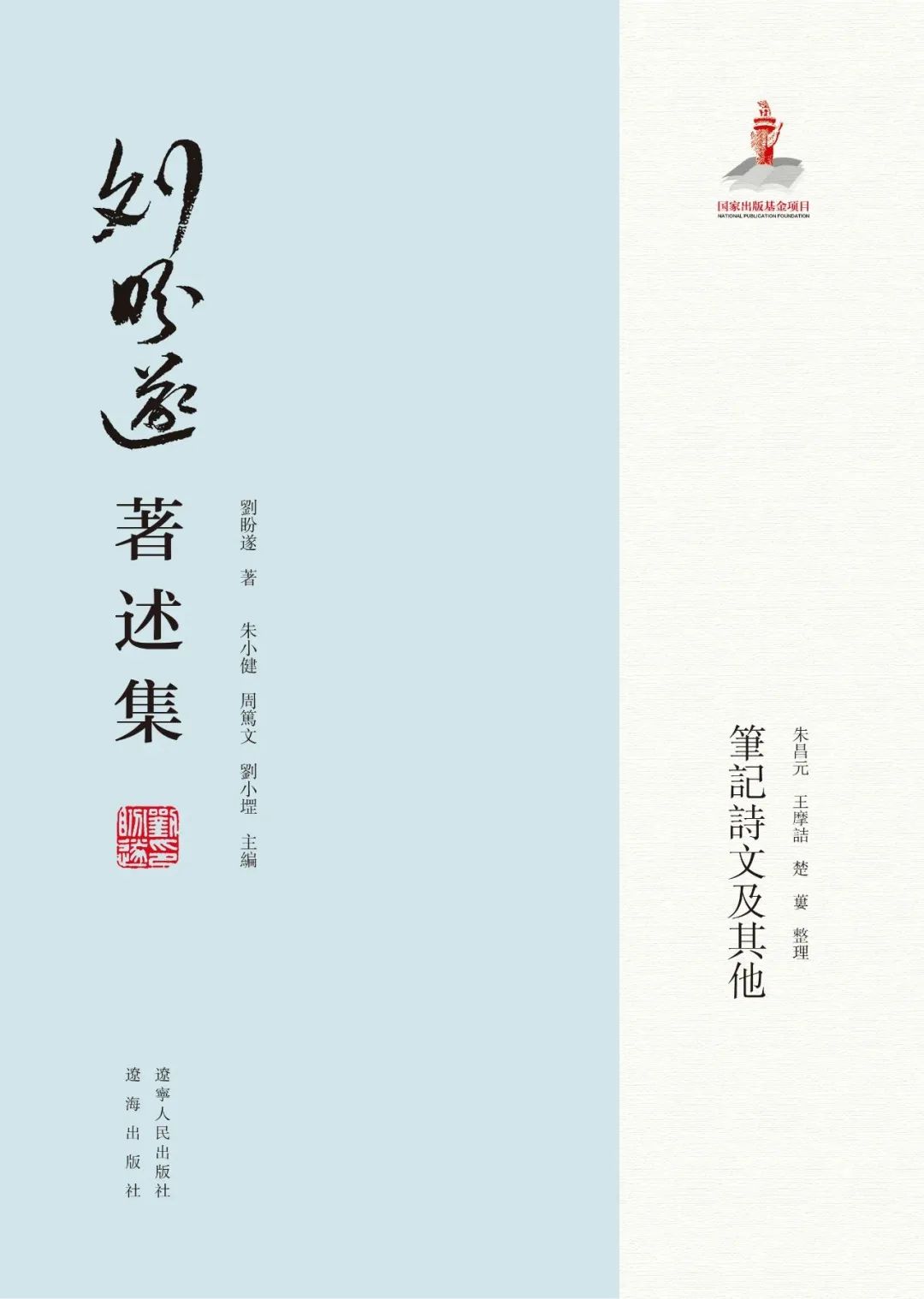

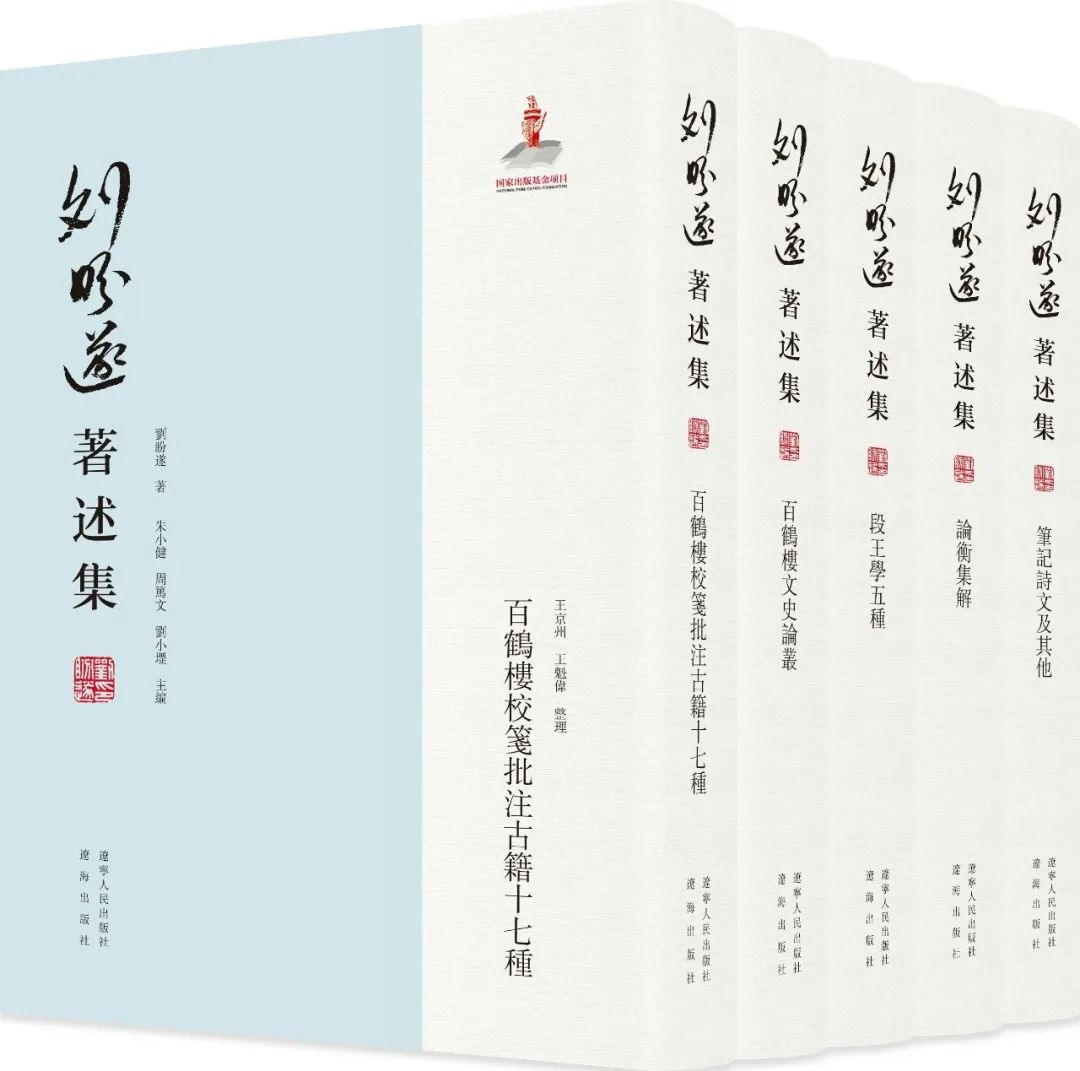

一九三五年到一九四〇年应聘为燕京大学的副教授。一九三六年出版《段王学五种》,其中包括《经韵楼集补编》、《段玉裁先生年谱》、《王石臞文集补编》、《王伯申文集补编》、《高邮王氏父子年谱》,对段、王学的发展作了考察,是对段、王学研究的重要贡献。

刘盼遂先生对历史、地理也有很深的研究,他曾经说:“任何一个事件都发生在一定的时间,这属于历史;它同时也发生在一定的空间,这属于地理。研究历史而不研究地理,那就像孙猴儿翻跟斗,一个跟斗十万八千里,不知翻到什么地方去了,怎么行呢?”

他的著述与地理有关的除三部县志外,还有《齐州即中国解》、《冀州即中原说》、《六朝称扬州为神州考》、《评日本大宫权平著河南省历史地图》等。在他对一些古书的笺疏中,也表现了他对历史、地理的熟谙。

一九四〇年至一九四六年,他应聘为辅仁大学教授。一九四六年至一九六六年逝世,皆执教于北京师范大学中文系,为国家二级教授。

刘盼遂先生是在“文化大革命”中惨遭迫害致死的。消息传出后,知识学术界莫不为之悲痛!他的好友谢国桢写了五首怀念他的诗歌,抒发对畏友的真挚情感。谢国桢还写了一篇《记清华四同学》的文章,其中记述刘盼遂先生说:

刘盼遂,河南息县人。少治文字训诂之学,亦辨声韵,宗许氏《说文》之旨,能为魏晋之文,慕章太炎先生之学风,而以未能亲炙其门为平生之憾。……一九二五年考取清华,竟冠其军。以其记闻淹雅,考证精湛,为梁、王、陈诸先生所赏识。自其结业,旋讲授于燕京、河南、辅仁、北京师范诸大学,以终其身。及门之士,多有成材而去者。余与君忝属同乡,又同学,君年长余五岁,余以兄侍之。君好静,而余喜动;君恬于荣利,而余嗜躁进,至屡踬而不悔,凡有取咎之事,辄请教于君,君尝诲之不倦。曾以梁鸿“不因人热”之语教余,如服一剂“清凉散”也。(见其《瓜蒂庵文集》)

文中对刘盼遂先生的学术成就和精神“记闻淹雅,考证精湛”,以及在清华同学中“竟冠其军”,极其叹服,这已超出一般平辈同学的称道,而是发自内心的景仰。

刘盼遂先生最重要的学术成就是在古文献学方面,他对我国古代典籍作了大量的收集、整理、训释、校勘和考证工作。他精于小学,但他的成就不止于此,即不只是表现在单纯地研究小学上,而更重要的在于他把音韵、文字、训诂等方面的学问,用到笺释、校勘、辨伪、辑佚、教研等方面。

他重师承,能够“转益多师”,广泛地汲取前辈的经验,形成自己的治学路数。他的《论衡集解》、《颜氏家训集解》、《世说新语集解》等论著,以及《穆天子传古文考》、《嫦娥考》、《天问校笺》等绝大部分论文,都是这方面成就的体现。

因为他精于音韵、文字、训诂之学,所以对古籍的整理颇具有科学性。这种治学的路子,与王念孙、王国维的学术路数一脉相承。他曾为王念孙编撰年谱,又受业于王国维,所以可以说他远绍王念孙,近承王国维,是对二王的直接继承。

我们可以具体地进行考察,如他为王石臞念孙、王伯申引之编年谱,特意将王氏父子“治学切要语”附于谱后,说明他对王氏父子治学经验的重视,也说明他自己的治学道路与王氏父子多有契合之处,或者说他是有意继承王氏父子的治学道路的。

刘盼遂先生共辑录王氏父子“治学切要语”四十一则,兹择其要者抄录如下:

余自壮年有志于许、郑之学,考文字,辨音声。非唐以前书,不敢读也。(《群经识小序》)

世之言汉学者,但见其异于今者则宝贵之,而于古人之传授,文字之变迁,多不暇致辨,或以细而忽之。(《拜经日记序》)

训诂声音明而小学明,小学明而经明。(《说文解字读序》)

训诂之旨,本于声音,故有声同字异,声近义同。虽或类聚群分,实亦同条共贯。譬如振裘必提其领,举网必挈其纲,故曰“本立而道生”,“知天下之至啧而不可乱也”。此之不寤,则有字别为音,音别为义,或望文虚造,而违古义;或墨守成训,而尟会通,易简之理既失,而大道多歧矣。今则就古音以求古义,引伸触类,不限形体。苟可以发明前训,斯凌杂之讥,亦所不辞。(《广雅疏证序》)

以上四则之中心意思是说明王氏父子之治学道路是考文字、辨声音,以声求义,所谓“声音明而小学明,小学明而经明”,一句话即以小学通经。刘盼遂先生往往于王氏父子“治学切要语”之后,加上自己的案语,表示自己的认识和理解。

这正表明他对王氏父子治学道路的心领神会,说明他与王氏父子采取着同样的治学方法。刘盼遂先生这种以小学通经的学术路数,不仅源于王氏父子,也源于他的老师王国维。我们也可以从他对王国维的评述中得到印证。

他曾有《观堂学书记》、《观堂学礼记》、《说文师说》、《古史新证笔记》、《金文举例笔记》(以上后二种未见到)等听王国维讲课的笔记,他在《说文师说序》中说:

乙丑、丙寅之际,海宁王静安师在清华研究院宣讲许书。盼遂时怀铅侍侧,每遇奥论,辄札存简端,殆不下数百千事。恒置行箧,籍供玩索。惜累年梗泛南北,散佚过半。爰亟加孴录,公之当世。虽断璧零珪,固自精光夺目,足令人失色辟易矣。

说明对王国维讲解《说文》之精辟,“虽断璧零珪,固自精光夺目”,他自己是深有领悟的。又他在《观堂学礼记序》中说:

先师海宁王先生,学综内外,卓然儒宗。而于甲部之书,尤邃《书》、《礼》。比岁都讲清华园,初为诸生说《尚书》二十八篇,盼遂既疏刺之,成《观堂学书记》矣。大抵服其树义恢郭甄微,而能阙疑阙殆,以不知为不知,力剔向壁回穴之习。此则马、郑、江、段之所未谕,询称鸿宝。

今年春,复说 《礼经》十七篇,甫至《士丧》下篇,适暑假休课。方意下季赓续毕业,而先生遽沈身御园,蹈彭咸之遗则。哀哉!盼遂一年来,复牵于人事,时作时辍。于先生所讲述者,匪能全录。微言精指,多所沦越。

由今日写定此篇,不觉承睫漼焉,悼先生亦自咎也。然此区区数十叶中,固已精光赩耀,一字一珠,宁可以其少而忽之欤?嗟乎!梁木其坏,吾将安放?口泽犹新,恍接謦欬。怀方之礼,虽付诸戚衮;而韩集之编,自怍于李汉。凡我同门,盖共勖诸。

刘盼遂先生这里所讲者,当然不是王国维的治学经验,而是对王突然谢世的悼念。这段文字有重要的史料价值,它一方面记述了王国维是在课程未讲完的情况下,“遽沈身御园,蹈彭咸之遗则”的;另一方面也为我们留下了王先生讲课时的具体情景,皆“微言精指”,“精光赩耀,一字一珠”。

王国维讲授者,是以小学解读古经,以小学解读古史。刘盼遂先生深为其学术精神所折服,“服其树义恢郭甄微”,自然将其治学方法融汇于自己的治学实践之中,形成了自己的治学道路。所以,刘盼遂先生不仅以小学训解经书,也以小学训解史志。

刘盼遂先生自己是怎样讲述其著述思路的?他在《论衡集解自序》中说:

原夫《论衡》一书,历来号称难读者,约有四因:一曰用事之沈冥,二曰训诂之奇觚,此二者属于著作人之本文然也;三曰极多误衍误脱之字,四曰极多形误音误之文,此二者属于后代钞手及梓人之不慎而然也。……

予自负笈清华园,初有志于修正是书。暇日抽读,每遇疑难,随下一签。计起乙丑讫于今兹,此七年中,铢积寸累,所发正者无虑数百千事。于仲任之语法及字学,尤反复三致意焉。清藳凡经数易始定,匪敢曰勤劬,盖钻仰无匮之情则然尔。

刘盼遂先生这里明确地讲,他是以音韵、文字训解《论衡》,所谓“于仲任之语法及字学,尤反复三致意焉”。又他在《世说新语校笺后叙》中说:

临川王《世说》之作,清新俊逸,咳唾珠玑。孝标作注,亦称踵美。前修论之者审矣。……惟临川喜用六朝代语,南服方言,往往奸格难骤通。又是书本杂采《郭子》、《语林》、《俗说》诸书,孴戢而成,多有与情实抵午者。间或循其款窍,发其蒙帟,胥存简端,自备遗忘。积岁既久,所获遂多。……盖是书之作,所以齐方言之儳牙,核史事之情诬,补参军所未备,绎辟咡之队欢,此盼遂之志也。

刘盼遂先生以“齐方言之儳牙,核史事之情诬,补参军所未备,绎辟咡之队欢”为己志以校笺《世说新语》,整齐方言,疏释俚语,寻检古籍,辨析情伪,辑佚补阙,以广异闻。既考察史实,又训解文学。这种治学路数与王念孙、王国维的治学精神一脉相承。

刘盼遂先生的学问极其渊博,其读书之广,从经、史、子、集,到戏曲、小说,靡不阅读;从敦煌曲子词到民俗方言,无不了解,博闻强记,触类旁通。他的全部学问,可以用“博雅”二字概括。他不仅以小学通经、通史、通诸子,而且通古诗文,通一切古文献。

刘盼遂先生曾开设过“三礼”的课程。六经皆史,有了对经学研究的基础,对史学研究就有新的开拓。他开设过“诸子”、《汉书》等课程,并进而对文学有进一步的发掘。他讲授过《诗经》、《楚辞》、《文选》、汉魏乐府、唐诗等。他认为经学是中国学问的基础,有了这个基础,其他方面的问题就好解决了。

刘盼遂先生日常读书,习惯于批书头,即把读书时发现的问题和解决这一问题的史料根据用蝇头小楷写在书页的上端,然后再把这一问题写在每一部书的卷首,以便于翻检。问题积累多了,不断仔细考核史料证据,最后再整理成文。

他的文章从不发空论,总是重事实,重证据。一个词,一句话,一个典故,一段史事,凡有不同的理解,都尽可能多地找到几条史事作例子予以论证,文约而旨博。他很少做理论性的大块文章,总是把精力用在对古代文献的诠释、解读上,用在解决具体的疑点、难点上。

他所写的东西都是读书时遇到疑难问题,经过认真钻研后,记录下的自己的所得。他也从不作全书理解一类的工作,他说:我不想抄书,别人讲过的我不讲,别人未讲或讲错的,我有看法和见解,我才讲。

所以刘盼遂先生的文章与论著都是考证解决古书中的疑难问题的。例如他对李义山《出关宿盘豆馆对丛芦有感》一诗的解释,诗中有“此日初为关外心”一句,“关外心”的含义是什么?很难理解。

他引用两条材料加以说明,其一是“杨仆移关”的事,其二是倪若水和班景倩的事。这两条材料都说明汉、唐两代人的重关内而轻关外,重内任而轻外任。李义山宦途漂泊,在心灵上受时代思潮的影响,他的“关外心”,即被迁徙之心,即被排挤离开长安远去江南的落魄之感。

通过这两条材料,把李义山此时此际的沉痛心情体味尽了。

又如他解南朝乐府《丁督护歌》,诗中有“闻欢去北征,相送直渎浦”之句,“直渎浦”作何解释?古今注者皆云“未释何地”。

刘盼遂先生认为“直渎浦在今天南京城东北三十五里处,依幕府山东北一带,系吴主孙皓所开,详见《舆地纪胜》 卷十七建康府”。他不但说明了“直渎浦”的确切所在,而且证明了《丁督护歌》确属吴声曲词。

再如他的好友王重民辑录的《补全唐诗》,将增补的佚诗《拗笼筹》,臆测为李峤、樊铸的作品,而刘盼遂先生的校语则指出其为朱湾的《奉使设宴戏掷笼筹》诗,显示了刘盼遂先生的学术功力。

又王重民补入了李昂的《驯鸽篇并序》,其中有“亦闻无角巢君屋,诸处不栖如择林”一句,刘盼遂先生出校云:“‘林’当作‘木’,与‘屋’为韵。《世说新语·言语》篇李弘度说:‘穷猿奔林,岂暇择木。’”

当陈尚君对《全唐诗外编》进行全面校订时,重新核对敦煌原卷,果然发现“林”字应当是“木”字之误。

刘盼遂先生在没有见到伯希和敦煌文书原件的情况下,据音韵学的原理和“择木”的用典,判断出“林”字的错误。这显示了刘盼遂先生的博识。刘盼遂先生对古书的校理、训释,堪称精金美玉,字字珠玑。

刘盼遂先生读书的兴趣在解决难点,似乎越是疑难的问题,越能调动起他的精神和注意力。二十世纪六十年代,学术界展开了关于《胡笳十八拍》为谁所作的讨论,当时以郭沫若为代表的人们主张是蔡文姬所作。

刘盼遂先生写了一篇《谈胡笳十八拍非蔡文姬所作》的文章,他认为《胡笳十八拍》“是严守唐人官韵规范的”,因此不是蔡文姬作的。

他说,唐代诗人不但作近体诗都恪守官韵,而且“唐人守官韵已成习惯,到作古体,有些人仍然遵守律令,不敢稍有出入”。

他列举第一拍十个押韵字“为”、“衰”、“离”、“时”、“危”、“悲”、“亏”、“宜”、“谁”、“知”,全在唐官韵四支部,而汉魏诗押韵往往出入于微、灰、尤诸韵,很少限于四支一韵的。

他又列举第二拍七个押韵字“家”、“涯”、“遐”、“沙”、“蛇”、“奢”、“嗟”,全在唐官韵六麻部,而汉魏诗押韵则麻韵与歌韵都不分家,是互相通押的。其他各拍与此相同。

因此他得出结论说:“《胡笳十八拍》的作者,是服习于唐代的功令,而不能适应于汉魏的规律,则说它是唐以后的作品,也不为过。”用科学的论证,否定了《胡笳十八拍》是蔡文姬所作的说法,使人心悦诚服。其学问之渊博、深广,不见涯涘。

刘盼遂先生自从二十六岁登上讲台后,一生始终未曾离开。他极重视言传身教,以自己的勤奋苦读为学生示范。他对学生从不训斥或强行要求,而是在平时接触中具体地传授自己的治学经验和为人之道。

如向他请教一字、一词或一个典故,他便会寻根溯源,从原始出处,到后人的歧解,到他的看法全详细地做出讲解,使学生能够问一得十,在文献知识和研究方法上有很多收获。

他根据自己的经验,体会到一个人要在学业上有所成就,必须具备三个条件:其一,不要做官,因为做官便不能专心致志地钻研学问了;其二,要生活稳定,生活不稳定,乱事缠身或到处迁徙漂泊,就什么事也干不成;其三,要书多,他说:“人好比鱼,书好比水。水有多大,鱼就能游多广。”他的学术事业正是在这三个条件下完成的。

在他的一生中除了教书、学术研究,从未做过其他工作。他长期居住在北京,当日本帝国主义占领北平时,尽管生活十分困难,也未曾离开。他藏书之多,为学术界所公认,其中包括许多珍本、善本、孤本书,如所藏海内孤本宋版《十三经注疏》、《永乐大典》零本、《字牖》均是存世的无价之宝。

他衣着朴素,饭食简单,薪金积攒起来用以购买昂贵的书籍却从不吝惜。他曾说:“我活着与书共存,死后,这些书就捐献给学校或国家。”没想到在当年那场浩劫中,他的许多藏书竟被当作“四旧”,一部分被送到燕京造纸厂,去制作纸浆了;一部分不知经过什么途径转到了北京图书馆。

残留的部分多是断简残篇,最后被送到了学校的图书馆。在许多书页上都有刘盼遂先生多年阅读时书写下的批注,那是他一生的心血,顿时烟消云散,怎不令人痛惜!

对我国浩如烟海的古书,怎样阅读,刘盼遂先生也有自己的看法。他认为应当从读儒家的经书入手,他主张治经不能以意来衡量,必须求之于文字的源流。要通过研究经学以考证古史,通过考证典章名物以寻求古今治乱的根源。但是历代有关经书的注释极其繁琐,是否要逐条阅读?

他说:“我们没有古人那么多时间,所以只要能读懂原文,就不要逐条看注释,不然头发白了,一部书还没读完。”

他主张读书既要广泛涉猎,又要有重点,他说:“认真读一部《史记》,汉以前的历史、文化、典章制度,便全部掌握了。”

他主张读书要有目的性,“要研究什么,就读什么。把要研究的问题和读书结合起来,学以致用,对所读的书印象才深,理解才透。不然,漫无边际地读,读完了,也就忘光了”。

他还主张对重要的古书必须读懂,不然,怎么评价呢?他经常在自己读过的古书旁边,画一笔竖道,批“未读懂”三个字,以指责原书作者对古书未理解即妄加评议。刘盼遂先生这些读书的经验,对后学也是一笔宝贵的精神财富。

刘盼遂先生具有高尚的民族气节,日本帝国主义占领北平时,曾成立“东方文化事业委员会”,编纂《续修四库全书提要》,多次要他参加。当时学校停课,他生活十分艰难,仍严辞予以拒绝,宁肯饿死,也不失节。

日军侵占海南岛之后,他曾写了一首咏海棠的诗,诗云:“海红豆出海南天,记入巨唐海药篇。欲为名花问初地,夷讴卉释已三年。”

海棠花产于海南岛,这见于唐人的记载,但今天海棠的产地却被夷狄占据三年了。表现了对海南岛沦陷的悲痛!

刘盼遂先生在学术研究上取得很高的成就,一者在于他的勤奋,他每天工作孜孜不倦,手不释卷,几十年如一日;二者在于他淡泊名利,心无旁骛。用他规劝谢国桢先生的话说“不因人热”,不汲汲于富贵,不戚戚于贫贱,把名利看作身外之物,全副精力贯注于教书和学术研究工作中去。

业精于勤并成于专,这是刘盼遂先生一生的学术活动留给后人的启示。