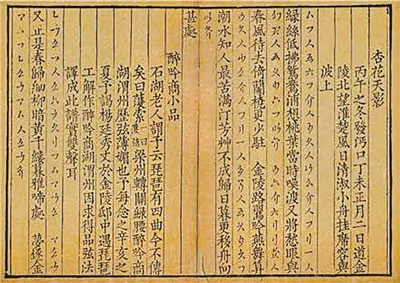

姜夔《白石道人歌曲》明刻本

姜夔《白石道人歌曲》明刻本 唐琴“枯木龙吟”

唐琴“枯木龙吟” 唢呐

唢呐 8000多岁高龄的贾湖骨笛、徜徉在太空中的古琴曲、中国最古老的乐种“南音”……作为中国人,你真的了解中国人的音乐吗?

8000多岁高龄的贾湖骨笛、徜徉在太空中的古琴曲、中国最古老的乐种“南音”……作为中国人,你真的了解中国人的音乐吗?

近期,知名音乐学家、非物质文化遗产保护专家田青先生的新作《中国人的音乐》出版,系统梳理了中国音乐从古至今的精神脉络,从“中国传统器乐与乐器”“民歌与民族声乐”“新音乐”三个部分,带领读者走进独属于中国人精神的音乐世界。

前不久,田青先生接受北京青年报记者的采访,提及此次写作缘由,田青先生是在疫情期间,再次找回了写作热情,因此将自己几十年关于中国音乐的思考书写下来。田青先生讲道:“‘独乐乐,不如众乐乐。’我一定要利用各种机会和渠道,给大众讲说中国传统音乐。”

在采访过程中,长期致力于中国传统音乐、宗教音乐及非物质文化遗产保护的研究和推广的他,特别强调了在传承非物质文化遗产时,我们首先要对文化遗产有敬畏之心,如此才能保证在传承的过程中不变样、不走样。

古代音乐

能听到宋朝歌曲,我们要感谢南宋诗人姜夔

北青报:作为“门外汉”,我总认为因为古代音乐很难流传下来,所以很难想象古代的音乐到底是什么样子,古代音乐是如何传承下来的呢?

田青:这跟我之前教过的很多学生的疑问一样。上世纪70年代,我在天津音乐学院作曲系毕业以后留校,开了两门课,一门是中国古代音乐史,一门是西方音乐名作赏析。讲这两门课的时候特别纠结,因为讲贝多芬、莫扎特这些西方音乐,我根本不用备课,播上唱片,讲一讲音乐结构,学生在课堂上也很容易接受。但讲到中国古代音乐的时候,不但需要认真备课,还面临一个很大的难题,就是学生也会经常问我,“田老师,你说唐代的音乐很好,但你只能告诉我,白居易怎么描写的,文献是如何说的,所以唐代的音乐究竟是什么样子的?”因此,为了解决这一问题,我开始研究中国传统音乐,特别是中国民族民间音乐和宗教音乐的研究。

在我国古代有很多种乐器,乐器的发达直接催生了音乐的发达,甚至还创造了传统深厚、丰富多彩的乐队演奏形式。特别是在隋唐两朝时的音乐更是丰富,还逐渐形成了一个在当时领先世界各国的音乐形态——燕乐。燕乐的巅峰之作就是《霓裳羽衣曲》,白居易还特别写诗记录了自己在皇宫中目睹“霓裳羽衣舞乐”演出的感受和全曲的结构,“磬箫筝笛递相搀,击恹弹吹声逦迤。中序擘騞初入拍,秋竹竿裂春冰坼。繁音急节十二遍,跳珠撼玉何铿铮”。

但是在唐代之后,中国的音乐发展开始停滞不前,很多乐谱和技艺都失传了,《霓裳羽衣曲》同样在劫难逃。可贵的是,之后南宋诗人姜夔在登衡山祝融峰时发现了一部分残谱,直到今天我们能够看到《霓裳中序第一》的旋律,这是他的《白石道人歌曲》中非常重要的一首作品。姜夔肯定想不到,他发现并旁注在这首词旁的音符,成为宋人记录于世的唯一的唐朝燕乐曲谱。

所以,我们应该感谢姜夔,他不仅是词人、诗人、作曲家,还是“音乐学家”。他的《白石道人歌曲》是现在唯一可考的宋朝歌曲,他把唐朝的音乐用宋朝的乐谱记录下来,最终经过杨荫浏先生的研究,在20世纪中叶还原成了我们能够听到的音乐,功德无量。

文人音乐

古代文人要“左琴右书”,弹琴和书法是两项基本功

北青报:现在我们听到很多古琴曲也是靠乐谱流传下来的?

田青:中国的传统音乐,我们把它分成四类:民间音乐、宫廷音乐、宗教音乐、文人音乐。那么,真正的文人音乐其实只有古琴音乐。过去,这个古琴作为一种中国的拨弦乐器,是古代文人士大夫弹奏的主要乐器,这是文人代表性的音乐和乐器。之前就有“左琴右书”的说法,琴就是古琴,书可不是看的书,而是书法的“书”。古代文人是要会弹琴、会写书法的,这是两项基本功,如同现在的知识分子,既要懂IT,又要会英文一样。

但是文人音乐千百年来衰败得很厉害,如今文人阶层消失了,以古琴音乐为代表的文人音乐也同样消失殆尽。我们音乐研究所调查统计过,上世纪50年代全国6亿人口只有100个左右的琴家,想一想,只有100个人左右能弹古琴。这说明在那时古琴基本上已经消亡了,就是社会面消亡了,用现在的话来讲就是“社死”。

北青报:现在很多人学习古琴,网络上还有专业表演古琴的琴社,很受欢迎。

田青:短短这20年的时间吧,古琴发展得非常迅速。主要是在2003年之后,古琴成功申报联合国教科文组织的人类口头与非物质文化遗产,迅速兴起“古琴热”,现在全国到底有多少人弹古琴都没有办法统计。我也曾经想通过古琴的销售量、生产量来统计,结果那个数字很吓人,完全想象不到。比如像河南省兰考县,过去非常贫困的地方,但兰考县的一个镇,就有不止一间乐器厂,兰考这个地方一年可以生产上万台古琴,这是一个很让人吃惊的数字。我估计全国现在学古琴的人应该过百万,这是没有问题的。可以说文人音乐有了空前的繁荣,这是在历史上也没有过的情况。

北青报:那么,宫廷音乐如何了?

田青:宫廷音乐因为宫廷消亡了,所以就没有了。一般认为,清王朝结束以后,宫廷音乐就随之退出历史舞台。我们在故宫珍宝馆里看到的“金编钟”,它实际上是一个礼器,不是乐器,弹奏不了音乐,因为根本无法敲出乐音来。但是从广义上来讲,宫廷音乐包含了孔庙的祭孔音乐这种礼乐,到现在仍有延续,还有相关的保护工作作为重点课题来进行。

宗教音乐,它在近代多被认为是带有封建的、迷信的色彩,所以在很多地方不能够再继续传承。现在还剩下一部分,就像在北京东城区禄米仓胡同的智化寺,寺里的乐谱、乐器、乐僧等,可以作为我国宗教音乐的典型代表,智化寺的音乐已经被评为国家级非物质文化遗产。这些东西都是很珍贵的,堪称“活化石”。但不论宫廷音乐还是宗教音乐,其实中国传统音乐面对的最大问题是后继乏人。

传统乐器

唢呐是民间音乐的重要乐器,但不是“乐器之王”

北青报:现在有很多古琴兴趣班,不论是儿童还是成人都可以零基础学习,是不是也有利于传承?

田青:我刚才讲到现在古琴繁荣得厉害,但是繁荣背后也有问题,尤其像这种快速发展带来的问题。一个就是有很多人急功近利,搞商业化。有的人看到这个商机,自己学了半年就敢开班授课挣钱。实际上,这种行为是对古琴艺术的一种破坏,起码是不尊重的。还有一个问题就是娱乐化,我也看到过网上有人恶搞古琴,这都是对传统文化的一种破坏。

所以我们在传承一个非物质文化遗产的时候,首先要对文化遗产有敬畏之心,才能保证在传承的过程中不变样、不走样。所以,一定要对商业化、娱乐化的这些东西要克服。

北青报:如何克服您说的这些?

田青:那就要踏踏实实地学习,对吧?踏踏实实地学习,认真努力地学习,不能够取巧。我总说,文化和科学技术不同,不能够弯道超车。科学技术可以弯道超车,但文化是靠积累的,一层一层积累有沉淀的,没有这个“超车”的可能。你幻想着一天就把唐诗三百首背下来,那绝无可能。

北青报:当下很多关于音乐的综艺节目,在表演的时候会加入传统乐器,您如何看这样的演绎呢?比如,现在很多流行音乐在改编的时候,常常会加入唢呐,很多网友认为“唢呐是乐器之王”,它一吹起来,就让人很震撼。

田青:唢呐哪里是“乐器之王”?这是网友自己说的,如果唢呐是乐器之王,谁又是乐器之后呢?唢呐这个乐器是外来的乐器,是从中亚传过来的。汉字的特点是“一字一音一义”,一个字单指一物。汉朝张骞出使西域,东西交流频繁之后,才出现更多的双音字或者两个以上的名词,比如稻、桃、杏等是中原固有的,葡萄、菠萝、番薯等都是外来的。乐器也是这样,筝、琴、瑟、笙、鼓等都是中原固有的,而琵琶、箜篌、二胡等都是外来的。有一些是后人在前面加一个“古”字为了形容乐器的古老,比如“古琴”“古筝”。

唢呐这一乐器在中亚和北非都有,新疆也有唢呐,只不过名称不一样。它的确在中国得到很大的发展,应该说它在民间音乐里边是一个很重要的乐器。因为唢呐的声音响亮,尤其在农业社会一般演奏音乐的场合都是田野之中,或者是高台之上,所以音量一定要大才行。另外,它适合演奏比较欢快的乐曲,所以中国人办喜事离不开,很流行。

但在技巧上称其为“乐器之王”,恐怕不好这么说。过去很多人认为民间都是吹鼓手,地位较低,所以如果称唢呐是“乐器之王”,那可能真是一种翻天覆地的改变。

民间音乐

“这是一场你从未听过的音乐会,错过遗憾终生”

北青报:刚才您也提到了自己着力于研究中国民族民间音乐,是什么原因呢?

田青:是因为一首陕北信天游——《黄河船夫曲》,我第一次听到这首民歌时就被震撼了。

“你晓得,天下黄河几十几道弯?”这不是一道算术题,这是历史题。歌里的回答是:“我晓得天下黄河九十九道弯,九十九道湾上九十九只船,九十九只船上九十九根竿,九十九个艄公把船来搬。”我每次听到这首歌都觉得心潮澎湃。

民间音乐虽然是近代的,但我们中国的农村经历了巨大的变化,民间音乐也有很多出现了断代的情况。不过民间音乐有其天然的一种生命力,比如说,西北很多农村仍然保留着原来的生活方式,所以民间音乐还有大量的留存。我们现在的任务,也是最重要的任务是要趁这些文化遗产还在,尽量把它们传承下来。

北青报:您还会像以前一样去田野土地寻找民间音乐去传承研究吗?

田青:现在当然还有,但是很少了。因为农业生产也有很大变化,农村也不完全是原来那个样子了。我2002年9月去山西省左权县听到了“羊倌”石占明的歌声,他是未经“污染”与“改造”的自然演唱。

后来2003年夏天,我第二次去山西省左权县,听到了“左权盲人宣传队”刘红权和他的弟兄们的演唱,让我热泪滂沱。我记得很清楚,那是在夏夜里,我们在左权县一座破戏台的院子中,六七个盲人围桌而坐,先是唢呐、笙、二胡、板胡、三弦、鼓锣这些器乐合奏,之后一个汉子拉起二胡,昂着头开口唱民间小调《光棍苦》,从他唱第一声开始,我就被震撼了……

这两次都是在非物质文化遗产研究推广者、刘红权的哥哥刘红庆的极力推荐下,我去到他的家乡左权的。当时回京之后,我就写下了那篇《阿炳还活着》,先后发表在《人民日报》和《艺术评论》,我还向刘红权许诺,“我一定把你们请到北京演出”。刘红庆提醒我:田老师,能不能去大专院校,走“学术巡演”之路,您做讲座,他们唱。

所以就在那年10月,“左权盲人宣传队”在首师大音乐厅登台亮相。而且台下坐着很多“大腕”:歌唱家王昆,作曲家王西麟,指挥家刘森、滕矢初,著名歌手成方圆、刘欢、崔健……这都是我一个一个打电话请来的,我在电话里跟他们说:“这是一场你从未听过的音乐会,你如果错过了,会遗憾终生!”

我跟左权的缘分很深,每次去左权,一定都有刘红庆的陪同。之后,“羊倌歌王”石占明与“左权盲人宣传队”越来越火,他们的生活方式也在改变。我认识石占明的时候他在放羊,现在他自己经营了一个民歌博物馆。而且他还在唱歌,还是原来的歌,但是环境变了,生活也变了,他们也都有商业演出,但是这些东西也都留下来了。

原生态唱法

青歌赛上,我给出了一个最高分

北青报:您曾经特意强调过关于民歌的定义,似乎要跟民族唱法的歌曲区分开来?

田青:民歌,就是人民创造的。一般来讲,民歌找不到有名有姓的创作者,很少有记录下来的名字,因为绝大多数民歌是老百姓唱的。老百姓唱歌不是为了名,他们就是心有所感,所以自然而然唱出来了。然后在传唱的过程当中,有的人加一点儿,有的人改一点儿,越唱越好。就在时间的淘汰和积淀中,增加或减少,有不少的民歌就是众多智慧的一种集体创作。现在很多人不懂,创作了一首歌,有作词和作曲,然后说这是民歌。其实这不叫民歌,这叫民歌风,这叫民族风格的创作歌曲。这是一个基本概念,但是现在混淆了。

就像刚刚所说的“羊倌歌王”石占明,他当时是每天对着蓝天白云和他的两百多头羊高歌,原汁原味的方言,有着穿透力极强的高音,而且收放自如,风格质朴。我让他去参加第一届“中国南北民歌擂台赛”,他头扎手巾、穿着坎肩,在台上大鞭子一甩,就开口唱歌。《打酸枣》《亲圪蛋下河洗衣裳》惊艳四座,都是左权“歌窝子”里脍炙人口的民歌,歌里反映的都是太行山深处普通农民的日常生活。

北青报:所以,您非常提倡这种“原生态”的唱法。

田青:我之所以提倡原生态的唱法,是因为当时有一段时间全是一种学院派的唱法。而且他们居高临下,以学院派的高傲,一棍子打下去认为这些来自田野乡间的农民、牧民们的唱法不科学。

我曾经在“青歌赛”上,给一组“原生态”唱法打出了最高分。我特别强调了来自田野的自然之声带来的快乐。因为有些歌手唱歌时表情“痛苦万状”,自己唱得不舒服,听歌的人更不舒服。汉字中音乐的“乐”和快乐的“乐”是一个字啊,音乐最本质最重要的属性,不是“位置”和“技巧”,而是唱者乐、闻者乐。所以,我主张提倡民族唱法的多元化。原生态唱法应该和美声、通俗、民族唱法是平等的。

当时打出较低分数的评委在点评时就认为,选手唱得很好,但是“唱法需要提高”,这意思是需要“学院派”的规范。

当然,我提出这一主张对整个声乐界影响很大,引起过争论,很多人对我有意见。其实除了美学的观念不同以外,还有利益的冲突,教学院派的唱法在当时也很赚钱的,专门要报名学习。结果我说“学院派”不如农民唱得好,等于是砸人家饭碗。但是,我坚持我认为的真理。

文/本报记者 韩世容

供图/漫游者