■蔡 真 国家金融与发展实验室房地产金融研究中心主任

■池浩珲 中国社会科学院大学

作为我国住房公积金制度的参照物,新加坡中央公积金制度在住房保障方面的成功依赖于与之相关的一系列配套制度和环境。中国公积金制度未能有效发挥住房保障作用的原因在于缺乏相应的制度环境:第一,经济适用房制度并未建立起来;第二,土地制度并没有像新加坡模式为住房建设提供低价土地,反而形成了土地财政依赖;第三,保障房配套设施及物业管理方面,中国不能像新加坡那样实行类似计划经济的精细化管理模式。针对中国公积金制度的运行的诸多困境,本文提出了相关政策建议。

新加坡中央公积金制度(Central Provident Fund,以下简称CPF)是一项全面的社会保障储蓄计划,是新加坡社会保障制度的基石,其设立的目的是通过终身收入、医疗融资和住房融资,让新加坡人对其退休生活获得安全感。我国当初向新加坡学习中央公积金制度是希望通过强制缴纳的方式,集合政府、企业和职工三方面的力量,解决购房资金短缺的问题。不可否认,住房公积金制度在解决住房建设资金短缺、培养居民住房消费意识以及推动住房商品化改革方面发挥了积极重要的作用。然而时至今日,住房公积金制度面临对居民购房支持作用有限、公平性缺失、管理效率低下等多重困境,引起很大争议。关于新加坡的中央公积金制度,许多人并不知道它最初建立并不是为了解决住房问题,而是为人们退休养老之用。新加坡公积金制度在解决住房问题上获得成功,而我国却在引入之后没有起到应有的效果。其原因在于一项制度得以成功运转,依赖于一系列相关的制度环境,即所谓“橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳”。本文目的在于梳理和分析新加坡公积金制度成功的制度环境,阐述当下我国住房公积金制度运行困境的成因和对策。

新加坡中央公积金制度独立于政府预算之外,是由政府立法规定的强制性长期储蓄。该制度规定雇主和雇员按期将工资的一定比例存入公积金账户,缴存比例根据不同年龄、不同收入水平而不同。缴存后的资金被分配到不同的账户中,再加上政府有针对性的补贴,可以较好地满足公民和永久居民的养老、住房、教育、医疗等需求。截至目前,新加坡中央公积金制度已经发展成为了一个重要的投资工具,CPF会员可以选择用账户中的储蓄资金投资特定项目,若厌恶风险也可以选择将资金直接储存在账户里,享受比银行存款更高的利率。新加坡中央公积金局负责整个公积金制度的管理运行。

新加坡中央公积金制度于1955年7月1日建立。工人们把每月收入的一部分存入公积金账户,以增加退休储蓄。

1968年,新加坡政府推出了公共住房计划(Public Housing Scheme),允许人们用CPF储蓄来支付建屋发展局(Housing and Development Board,以下简称HDB)建设的组屋的抵押贷款,而非一定要用税后收入,该计划提高了人们的住房支付能力。

20世纪70年代,新加坡已经发展成为一个繁荣的现代化国家。随着人们工资水平和生活水平的提高,公积金缴费率也有所提高,以此为会员们的退休生活积攒更多的钱。专门账户也在这一时期被设立,专门账户用于退休后的养老金和应急,以便更有针对性地积累退休储蓄。

1984年,新加坡中央公积金局建立医疗储蓄账户。该账户的用途是帮助CPF会员为他们自己和家人的住院费用进行储蓄。1990年健保双全计划(MediShield)作为一项医疗保险计划被推出,帮助会员支付长期疾病和严重疾病的相关费用。

1986年通过了一项投资计划,会员们可以将其普通账户储蓄进行投资,以取得比之前的利率更高的回报。随着制度的逐渐完善和发展,该项投资计划演变为了今天的CPFIS计划(CPF Investment Scheme),提供给会员获得更高回报的权利。为了防止过度投资的风险,该计划限制了可投资资金的数额和投资对象的种类。

随着医疗技术日益发达以及各方面生活保障的日益完善,新加坡人的平均预期寿命也在不断提高。这也让他们面临着公积金储蓄不足以覆盖其退休到预期死亡年龄这一段时间的需求的风险。因此,1987年政府推出了最低数额计划(Minimum Sum Scheme),该计划帮助会员们将其储蓄分散在退休后的所有年份里,而非一次性支取。2001年,新加坡政府与经济审查委员会共同商议评估,决定在十年内逐渐增加每次提取的最低金额,以达到能够满足中低收入家庭退休后的基本生活需求的水平。2009年政府推出了CPF终身年金计划(CPF LIFE Annuity Scheme),该计划是对最低数额计划的补充,它提供了一个终身的支付流,并确保会员们的CPF储蓄足以覆盖他们的整个退休生活。

缴存规定

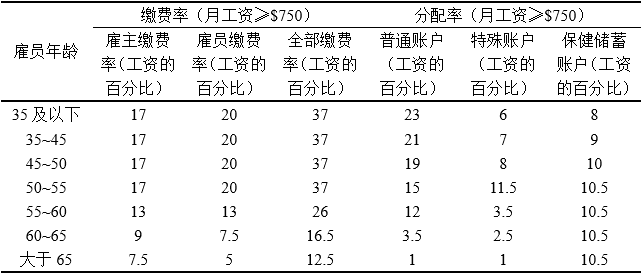

新加坡中央公积金制度要求55岁以下会员建立普通账户、专门账户和医疗储蓄账户三个账户,其中普通账户用于支付购房、保险、投资和子女教育,专门账户用于退休后的养老金和应急,医疗储蓄账户用于医疗住院费用,缴存的资金按一定比例分配到三个账户中。当会员达到55岁时,公积金系统自动创建一个退休账户,普通账户和专门账户中的储蓄按照一定比例存入退休账户。中央公积金制度要求的缴存率根据居民不同年龄、不同收入水平而定。年龄越大缴存率越低、收入越低缴存率越低,这符合生命周期内平滑消费的原则。其中,月收入小于50新加坡元的会员,不需要缴纳;55岁以下且月收入不少于750新加坡元的会员的缴存率最高,其总缴存率为普通收入的37%加上附加收入的37%,雇员缴存率为普通收入的20%加上附加收入的20%;65岁以上且月收入在750新加坡元以上的会员缴存率最低,其总缴存率为总收入的12.5%。表1展示了2016年1月1日后月工资大于750新加坡元的私人部门以及无退休金的公共部门的雇员缴费情况以及各账户的分配情况。

表1 从2016年1月1日起私人部门和无退休金的公共部门缴费率和分配率 单位:岁,%

注:这里货币符号$为新加坡元。数据来源新加坡中央公积金局网站,https://www.cpf.gov.sg/members。

新加坡中央公积金制度适用于公民和永久居民,2018年公积金会员人数为391万,公民人数为347万人,永久居民为52万人,覆盖率为98%,覆盖了绝大部分的公民和永久居民。

住房消费时的提取及政策引导

新加坡的公民和永久居民在购买住房时可以从公积金的普通账户提取资金,无论是参加公共房屋计划(Public Housing Scheme ,简称PHS)还是参加私有物业计划(Private Properties Scheme,简称PPS)都可以提取,这体现了新加坡公积金制度的普惠性。提取的公积金可以用于支付购房首付款,也可以用于偿还购房贷款本息,支付印花税、律师费和其他相关费用(如公寓升级费用)。这里要特别说明的是,新加坡中央公积金局并不发放个人购房贷款,购房贷款的发放由建屋发展局(HDB)、邮政储蓄银行或商业银行提供。

新加坡中央公积金制度和HDB贷款配合,可以引导人们向公共住房市场消费倾斜。因为人们购买组屋比购买私人物业在公积金和贷款方面享受更多优惠政策。首付方面,若使用HDB贷款购买组屋,首付可以用公积金普通账户中的储蓄支付而不需要现金支付,首付比例为10%;购买私人物业只能使用银行贷款,首付比例为25%,其中5%必须通过现金支付,剩下的20%可利用公积金储蓄。利率方面,HDB贷款为优惠贷款,以公积金利率为基础再加0.1%,这一利率多年维持在2.6%。

在购买组屋并使用HDB贷款的人群中,新加坡公积金制度还通过补贴和政策性保险等制度安排向弱势群体倾斜。2015年11月组屋销售推出两房式灵活计划(2-room Flexi),如果夫妻双方一方为首次置业、另一方为二次置业且家庭月收入不超过5000新加坡元,则可以申请额外公积金购屋津贴(Additional CPF Housing Grant,简称AHG),补助金额从5000新加坡元到40000新加坡元不等。如果购买非成熟社区2房至4房组屋(2-4 room in non-mature town),夫妻双方一方为首次置业、另一方为二次置业,且家庭月收入不超过8500新加坡元,则可以申请特别公积金购屋津贴(Special CPF Housing Grant,简称SHG),补助金额不超过40000新加坡元。这样公积金补贴制度与非成熟社区的开发可以联动起来。2016年3月,新加坡国会通过了《公积金(修正)法案》,其中对家庭保障计划(Home Protection Scheme,简称HPS)中的“永久伤残(incapacity)”的定义进行了修改,未来身患绝症或终身残障者即便还在工作,也被认为是永久伤残状态。HPS是一项减少按揭贷款的保险,旨在保障成员及其家人在死亡、绝症或完全永久伤残的情况下,无须偿还剩余的组屋贷款,家属也不会因此失去住所。如果新加坡人使用公积金储蓄支付HDB贷款,则必须参加HPS计划。

新加坡中央公积金的运用

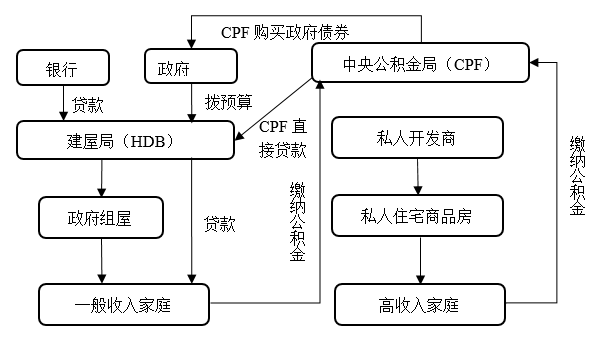

新加坡中央公积金局负责公积金的归集、管理和运营工作,其中大约20%的住房公积金用作百姓提取之用,剩余80%大致有两个运用方向:一是用于住房和基础设施建设,二是用于投资。对于第一个用途,资金归口是建屋发展局,其具体途径有两种:一种是直接方式,即新加坡中央公积金局直接向建屋发展局提供贷款;另一种是间接方式,中央公积金局购买非交易型政府债券,政府融资后通过补贴和贷款等方式向建屋发展局提供组屋资金。由于HDB贷款的利率是在公积金利率基础上加成0.1%,这0.1%利差并不能维持建屋发展局的日常运行和建设需求,因此还需要从银行贷款进行建设(见图1)。新加坡中央公积金制度通过强制缴存和高缴存率,保证了建屋发展局建设资金的充足。但实际上中低收入群获得的购房优惠是通过政府补贴实现的。

图1 新加坡CPF的资金运用和HDB的融资

对于第二个用途投资,主要分为两部分:一部分是由新加坡投资公司(the Government of Singapore Investment Corp,简称GIC)负责,另一部分是中央公积金投资计划(CPF Investment Scheme,简称CPFIS)。GIC成立于1981年5月22日,是新加坡最大的国际投资机构,根据主权财富基金研究所(Sovereign Wealth Fund Institute)的数据,GIC管理着3900亿美元的资产,被评为全球第八大主权投资者。GIC官网的公告称,过去20年(截至2019年3月31日)GIC的年化投资收益率在扣除全球通胀后达到3.4%,这意味着过去20年GIC的国际购买力接近翻番。正因为GIC的杰出投资绩效,有效保证了新加坡国内住房补贴的可持续性。第二部分CPFIS是中央公积金会员的核准投资计划,该计划最初于1986年推出,允许会员最多可将20%的普通账户资金自主投资于股票(限于蓝筹股)、单位信托基金、黄金等。1993年10月,核准投资计划改名为基本投资计划,成员最高投资比例放宽到80%。1997年基本投资计划更名为成中央公积金投资计划(CPF Investment Scheme,简称CPFIS),可投资的产品有单位信托基金(Unit Trusts,简称UTs)、投资连接险(Investment-linked insurance products,简称ILPs)、年金(Annuities)、人寿保险单(Endowment policies)、新加坡政府债券(Singapore Government Bonds,简称SGBs)、国库券(Treasury Bills,简称T-bills)、交易所交易基金(Exchange Traded Funds,简称ETFs)、基金管理账户(Fund Management Accounts,简称FMA)。2001年,CPFIS分设普通账户投资计划(CPFIS-OA)和专门账户投资计划(CPFIS-SA)。截至2018年底,普通账户和专门账户投资总额分别为174.29亿美元和53.77亿美元。

新加坡中央公积金制度实际上是一种社会保障制度,但在住房金融支持和住房保障方面最为成功,我们认为其成功的主要原因不在于中央公积金制度本身,而在于与之相关的一系列配套制度和环境。

组屋制度是新加坡住房保障的核心制度

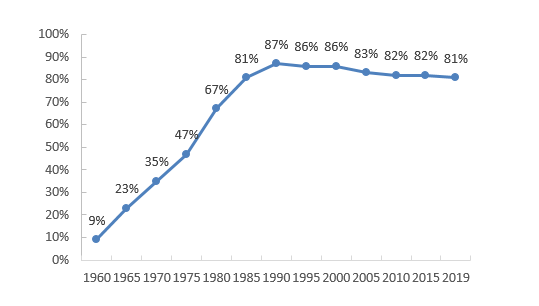

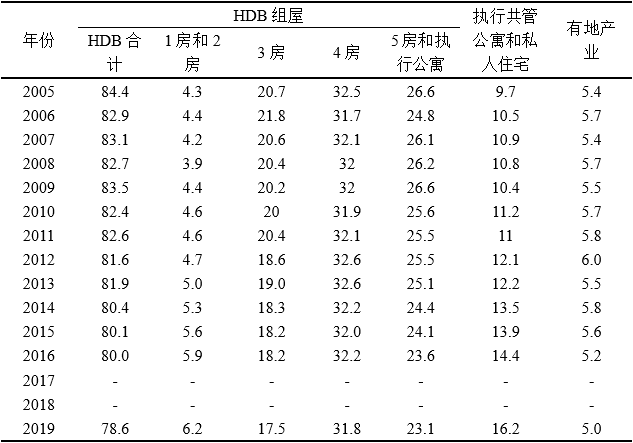

1964年,新加坡政府推出“居者有其屋计划”(The Home Ownership for people),其目的在于兴建大批廉价组屋,为人民提供可负担得起的优质住房。经过二十多年的努力,截至1985年新加坡建屋发展局提供的组屋已经能覆盖81%的人群,此后这一比例一直保持在80%以上(见图2)。随着居民收入水平和生活水平的提高,政府提供的组屋也由过去满足基本居住需求向改善型需求转变,2005-2019年数据显示,HDB组屋4房的住户一直保持32%上下水平(见表2)。

图2 居住在HDB组屋的人口占比

注:数据来源HDB Annual Report 2018/2019。表2 各种房屋居住人口占比 单位:%

注:2016年之前数据来源沈綵文、温禾(2019),《国外住房发展报告2018》,中国建筑工业出版社。2019年数据来源HDB Annual Report 2018/2019。

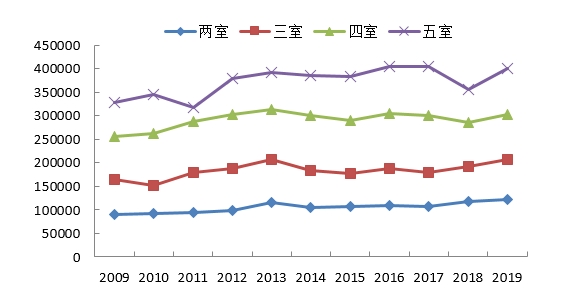

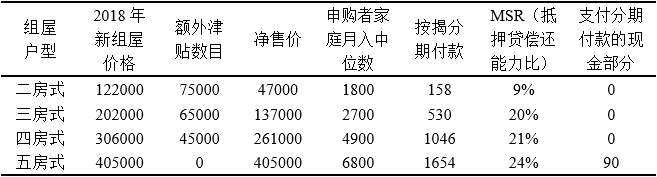

对于由80%的组屋组成的新加坡住宅市场而言,这不是一个完全市场化的住宅市场,甚至极端一点说,这是一个政府完全可控的市场。从新建组屋的价格水平看,无论是哪种户型价格都极为稳定。2019年,新建组屋2房、3房、4房和5房对应套均价格水平分别是12.2万新加坡元、20.6万新加坡元、30.3万新加坡元和40.1万新加坡元(见图3)。从房价增长速度来看,4房增速最低,10年来平均增速只有1.83%,这表明政府有意增加最受人民欢迎的户型供给。从房价相对水平来看,政府通过额外公积金购屋津贴(AHG)和特别公积金购屋津贴(SHG)等补贴手段以及公积金的强制储蓄制度,使得居民房价可负担水平大幅提升。2018年新建组屋2房、3房、4房和5房的抵押贷偿还能力比(Mortgage Solvency Ratio),即每月按揭分期付款额占家庭收入的比例分别为9%、20%、21%和24%(见表3)远低于国际指导准则30-35%。

图3 不同户型HDB组屋的平均价

注:根据HDB各年年报整理。

表3 负担得起的HDB组屋 单位:新加坡元

新加坡政府使是如何做到对组屋市场乃至整个住宅市场的调控的,主要有以下四个方面原因:

第一,组屋销售采取预购模式(Build-to-Order,简称BTO)主导,完全按需求建设。建屋发展局会邀请市民提出组屋申请,预购在拟发展的土地上兴建的组屋。有兴趣的买家可在申请期内,申请预购有关土地上的组屋。申请期届满后会进行计算机抽签,以拟定出预购组屋购买资格的人选。建屋发展局会根据评估需求,以决定是否兴建组屋。根据BTO制度,建屋发展局可按实际需求调整建屋计划。一方面,建屋发展局根据需求建设避免了组屋价格的大幅波动;另一方面,这一制度可让买家确定组屋的地点和单位类型,从而获得最大的保障。

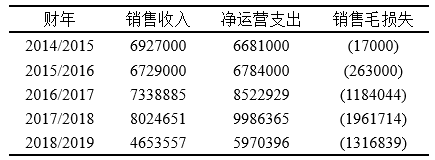

第二,建屋发展局以低于成本价出售组屋,亏损经营。建屋发展局是新加坡最大的住房发展商和公共住房管理机构,其经费收入主要来自于租售组屋所得、购房者贷款利息以及管理和服务费用。经营支出主要包括归还贷款的本金和利息、上缴政府的税金以及维持日常工作的开销等。虽然建屋发展局有着私人住宅开发所无法比拟的地价优势,并且该局为保证建筑材料供应和降低建设成本,还设有自己的下属工厂,但该局作为非盈利官方机构,甚至低于成本价出售组屋。表4展示了建屋发展局组屋业务一项的销售收入和净运营支出,从表中可以看出组屋业务每年都是亏损的,2018/2019财年的亏损额为约为13.17亿新加坡元。高额赤字说明建屋发展局在兴建公共组屋时入不敷出,不过这些赤字均由政府填补,相关补贴是政府每年做财政预算时为国家发展部拨出款项的一部分。

表4 HDB住房业务运营情况 单位:千新元

注:()表示负,根据HDB Financial Statements 各年整理。

第三,组屋的有限产权和有限流转机制,使得整个市场形成了有限开放的闭环结构。新加坡居民取得组屋的产权一开始就是受到限制的。新组屋的地契有99年的权限,到期后土地由国家收回,房子则返还给建屋发展局。由于组屋价格极为便宜,法律规定一个家庭只能拥有一套政府组屋,一个人一生只有两次购买组屋的机会。那么进入新组屋市场的人在退出时一定会很慎重,因为转售组屋市场的价格是新组屋市场的2至3倍,私人住宅市场的价格则是新组屋市场的4至6倍。这意味着只有当一个人真正成为高收入群体的一员时才会退出组屋市场,而这时也无须住房保障。通过炒作组屋市场获利几乎没有可能。其一,组屋市场的流动性极低。居民居住在组屋如果不满5年不得转卖组屋,若想转卖必须获得建屋发展局的同意或支付高昂的政府税费。其二,组屋市场避免了囤积住房的可能。居民在住满5年后要想转卖组屋,首先须缴纳10%-15%的附加费,若购买第二套组屋,原来的组屋必须在购买新组屋半年内出售,这就保证了居民始终只能持有一套组屋,没有囤积组屋的可能。此外,购买原组屋所动用的公积金及其利息须如数再存入中央公积金局,若购买第二套组屋,公积金的优惠政策还能享有,但若购买私人住宅,公积金的优惠政策就大打折扣。这从资金支持方面切断了炒房的可能。其三,小户型租金回报率高,1房和2房被明令禁止出租,通过出租获利的可能也被切断。

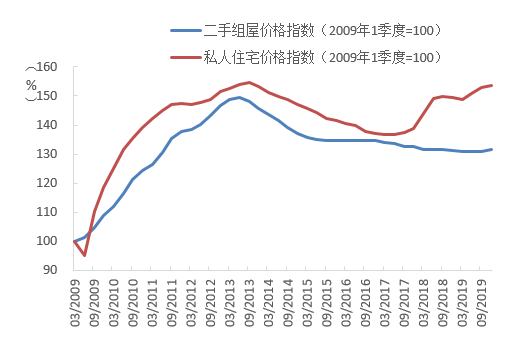

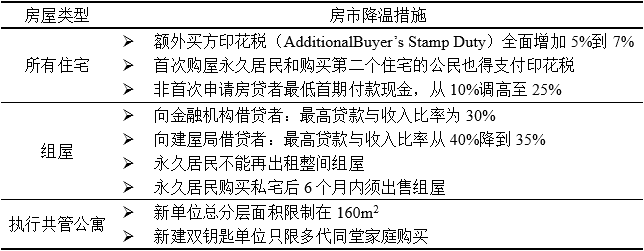

第四,即使是转售组屋市场以及只有20%市场份额的私人住宅市场,政府也会采取调控措施,其目的是向市场释放房价稳定的信号。2009年以来新加坡转售组屋市场和私人住宅市场经历了快速上涨,近五年的时间上涨约50%(见图4)。从2009年以来,新加坡政府先后出台了9轮房市降温措施,2013年1月11日,新加坡财政部、国家发展部、金融管理局及贸工部发表联合声明,采取了最为严厉的房市降温措施(见表5)。主要是从增加交易成本、降低金融杠杆从而降低需求等方面进行调控。此后降温政策取得良好效果,转售组屋市场交易价格下降并趋稳,截至2017年6月,私人住宅市场交易价格一直呈下降趋势。

图4 转售组屋市场和私人住宅市场价格走势

注:资料来源CEIC。

表5 2013年1月12日起生效房市新措施

促进公共住房的土地储备制度是基础性制度

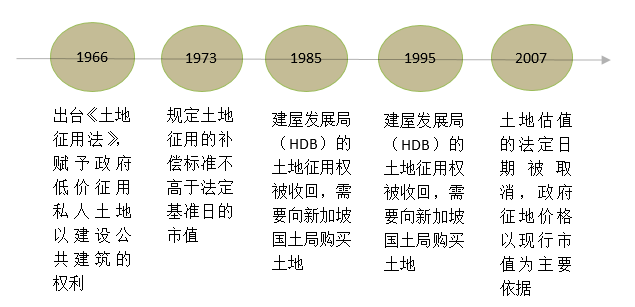

1966年新加坡颁布了影响深远的《土地征用法》(Land Acquisition Act),授权建屋发展局强制征地的权利,允许其以远低于私人购地的价格获取土地。政府以廉价成本获取大量土地降低了组屋建造成本,为“居者有其屋”计划初期的实施奠定了坚实的基础。而后《土地征用法》经过多次修订(见图5),逐步收回了建屋发展局在征用土地上的特殊权利,2007年修订的《土地征用法》规定政府必须以市场价值对所有的土地做出赔偿。尽管按照市场价值进行征地赔偿,但实际赔偿金额要远低于市场价(约为市场价的20%)。土地所有者如果不满意现有的补偿,可以在得到补偿的两周内向申诉委员会甚至向能受理的法院递交申诉。实际上,由于政府按评估价补偿后提供对被征地者优先购买组屋的权利,发生申诉的情况很少。《土地征用法》的实施,既有效保障经济社会的用地需求,又实现了和谐征地。

图5 新加坡土地征用制度的修订历程

总体而言,《土地征用法》是新加坡政府用以建立土地储备的有效工具,令其拥有的土地总面积由1960年的大约40%的新加坡国土面积增至现在的87%。2015年到2018年间,除中心地区外,通过政府土地销售计划购买的私人住宅开发用地的平均价格为7000新加坡元/平方米,而建屋发展局以平均2000新加坡元/平方米的价格购买用于建造组屋的土地。低价的土地是组屋价格能长期保持在居民可以承受的范围之内,是实现“居者有其屋”计划的前提。

新加坡土地出让收益纳入国家储备基金,由议会而非政府决定其使用范围。土地收益和政府预算脱钩有效抵制了政府高价卖地的冲动,避免了地方政府对土地的依赖,防止地方政府的财政风险(黄程栋等,2017)。

类似计划经济的精细管理模式

新加坡组屋并不是简单的公共住房:政府针对不同人群、不同生命周期阶段安排了适合的购买计划;政府承担组屋区的物业日常维护并几乎包办了小区重整的所有费用;组屋制度甚至还是政府实施民族融合政策的工具,是实现社会管理的重要载体。这种政府包办式的精细管理模式有效提升了组屋物业的价值以及居住组屋的幸福感,最大限度的降低了组屋社区与私人住宅社区的差异,有效避免了住宅市场的棘轮效应,使得人们愿意在组屋区居住。这些措施也是组屋制度成功不可或缺的因素。

针对不同人群,新加坡政府推出了不同的组屋计划,包括未婚夫妻计划(Fiance/Fiancee Scheme)、单身公民计划(Single Singapore Citizens)、非居民配偶计划(Singapore Citizen+非居民配偶)、非居民家庭计划(Singapore Citizen+非居民父母/子女)以及孤儿计划(Orphans Scheme)等。针对不同人生阶段组屋计划也有相应安排,如针对年轻家庭的额外公积金购屋津贴(AHG)可以帮助他们尽快获得居所;针对小康家庭(对应中年家庭)可通过特别公积金购屋津贴(SHG)实现小房换大房;针对乐龄家庭(对应老龄家庭)可参加“大屋换小屋”计划以实现养老套现或出租额外房间以助原地养老。

组屋区的日常物业维护由市镇理事会依据《市镇理事会法令》管理,目前全国共有16个市镇理事会,且市镇理事会主席必须是国会议员,这一权威性法令保证了日常工作的有效执行。组屋的物业管理费个人缴交68%,政府补贴28%,物业管理主收益调节4%。为了减少新城镇和老社区之间的差距,组屋的翻新和社区改造非常必要,政府提供92%的资金,其余由个人承担。1990年开始新加坡对组屋实施“主体升级计划”(Main Upgrading Programme,简称MUP),2001年开始实施“电梯升级计划”(Lift Upgrading Programme,简称LUP),2002年“室内升级计划”(Interim Upgrading Programme,简称IUP)结合LUP一起实施。针对组屋社区环境的改造有“周围重建计划”(Neighbourhood Renewal Programme,简称NRP)以及“选择性全部重建计划”(Selective En Bloc Redevelopment Scheme,简称额SERS)。SERS对已售组屋整体重建以优化土地利用,参与此计划的组屋承租者可以在附近租一套新的组屋,这样SERS使得旧屋居民搬进更好的新组屋,但不改变他们的邻居,这就保留了过去的社区关系。

组屋还是政府实施社会管理的重要载体。1989年新加坡政府通过了“种族融合政策”的种族合居计划。该计划规定了每个组屋区内的种族比例——华族比例不得超过84%,马来族比例不超过22%,印度和欧亚及其他种族比例不超过12%,并按比例抽签分配组别。组屋的种族合居计划不仅具有强制性,还有一些鼓励性的社区融合措施。为了强化亚洲家庭的价值观(大家庭观念),2013年推出了多代同购优先计划,即子女和父母在一定距离内买房可获得3万新加坡元的补助,在组屋分配的过程中也有优先权。在日常的社区安全管理上存在“邻里守望计划”以及“民众脚踏车巡逻队”等形式,居民的广泛参与和邻里合作的机制为社区安全提供了有力保障。

总结起来,新加坡中央公积金制度在住房保障方面成功的原因并不在于公积金制度本身,而在于与之相关的一系列配套制度和环境。公积金制度所起的作用仅在于融通资金。首先,在一系列配套制度中组屋制度是成功的前提。政府通过建屋发展局控制了约80%的住宅市场份额,但政府并没因市场势力获取垄断利润,而是通过补贴大幅提升居民住房的可负担水平。其次,政府实现这种补贴的关键手段是土地的低价获取和低价提供,政府还通过组屋的有限流转实现市场的半开放结构,从而保证政府主导的市场不被炒作。我们认为提升居民住房可负担水平的关键在于降低房价水平,而不在于提升居民的支付能力。因为一个市场化的住宅市场,始终存在炒作房价的可能,再高的缴存率也难以应对房价快速上涨。新加坡政府正是通过低价土地供应和住宅市场垄断保证了大部分人的住房可负担水平。最后,政府类似计划经济的精细管理模式有效提升了组屋物业的价值,从而避免了住宅市场的棘轮效应。

上世纪90年代我国施行住房货币化改革,当时提出的住房改革目标是“建立和完善以经济适用住房为主的多层次城镇住房供应体系”,经济适用房类似于新加坡的组屋,这一制度是与公积金制度相配套的,但在实践中中国的“组屋”制度并没有建立起来。土地制度方面,土地财政“招拍挂”制度以市场为导向,这是导致经济适用房市场萎缩的关键原因。最后,对于一个萎缩的住房市场自然不会有人关心它的配套设施建设以及日常物业管理问题。

与公积金制度配套的经济适用房制度未能一以贯之

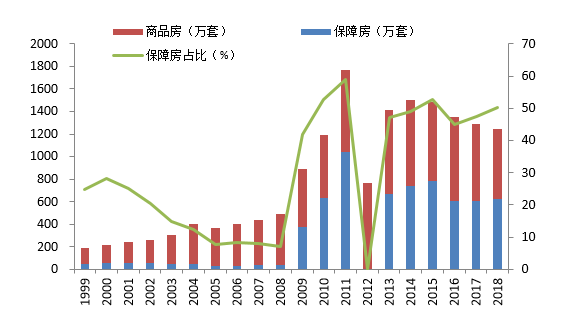

提升居民住房可负担水平的关键在于降低房价水平,因此与公积金配套的组屋制度才是住房保障的核心。1998年国务院23号文件提出“停止住房实物分配,逐步实行住房分配货币化”。文件对房地产市场的定位是“建立和完善以经济适用住房为主的多层次城镇住房供应体系”,可见当时是要建立政府主导为主、市场调节为辅的住房市场。具体设想是“高收入者购买商品房,向中低收入者供应经济适用房和向最低收入者提供廉租房三个层次”。可见这一制度是与新加坡的组屋制度类似的。然而在实践中,经济适用房模式逐渐萎缩,最终被商品房模式取代。住房货币化改革之后仅两年时间经济适用房的竣工量是增加的,此后经济适用房在整个竣工住房市场中的占比逐渐下降,2000年至2008年这一比例由28.2%下降至7.2%(见图6)。2006年5月17日召开了国务院常务会议针对房地产市场存在的问题提出了六条建议(简称“国六条”),其中第五条明确要求各地加快发展廉租房,2008年住建部联合发改委、财政部发布《2008年廉租住房工作计划》,此后保障房建设才又重启,保障房竣工数量占比一度达到50%以上。然而我国房地产已进入存量时代,边际增量并不能改变商品住宅占主导的事实,国际经验表明保障住房占比不足50%时,保障房难以对住房价格形成有力的约束(钟庭军,2018),这也就意味着公积金在提高居民住房可负担水平上的作用有限。

图6 保障性和商品房竣工套数及占比

注:这里2008年之前的保障房只包括经济适用房,2011年之后的保障房为保障性安居工程每年的实际执行套数,2009年至2010年两者都包含。2012年未查询到数据。2016年数据只包括棚户区改造住房。数据来源为Wind资讯。

实践中经济适用房模式被商品房模式取代,包括三方面原因:

第一,从历史视角看,当初推动住房货币化改革,其目的在于通过市场化方式解决过去住房建设给财政和国有企业带来沉重负担的问题,这与整个改革开放的大逻辑是一致的。市场化改革的逻辑在于放开价格,通过价格引导资源配置,在这一过程中企业通过获取超额利润就有了生产积极性。对于经济适用房建设,相关文件规定采取保本微利的原则确定售价,利润控制在3%。开发商是追求超额利润的市场主体,在这一规定下自然没有积极性参与经济适用房建设。相比之下,新加坡组屋的建设是完全由建屋发展局承担,而建屋发展局一直是亏损经营并靠政府补贴维持生存的(见表4)。从这一视角来看,选择经济适用房制度与中国经济改革的历史逻辑是相悖的。

第二,从宏观视角看,推动住宅市场向商品化方向发展恰逢1997年东南亚金融风暴,我国推出了扩大内需的举措,1998年同时推出了高校扩招、医疗改革以及住房货币化改革。尽管国务院23号文件对住宅市场的定位是经济适用房占主导地位,但实践中由于房地产行业关联产业众多,因此从拉动宏观经济的角度住宅商品化是必然选择。单从GDP核算的角度考虑,由于住宅价格市场化,即使商品房建设的实物量与经济适用房的实物量相等,但其计价方式也使得名义GDP增加。2003年8月《国务院关于促进房地产市场持续健康发展的通知》(国发【2003】18号)发布,将房地产业定位为国民经济的支柱产业,这进一步推动了住宅商品化的趋势。

第三,从微观视角看,地方政府和开发商在经济适用房上没有利益,积极性不高(土地是划拨的、开发商利润有限、经济适用房所依赖的公积金项目贷款是非盈利性的),商品房由于价格不封顶,开发商可以获得超额利润,地方政府可以获得土地出让金、银行可以从开发贷款以及按揭贷款中获得利润,这三者构成了利益铁三角,快速推动了商品房市场的发展。此外,我国的经济适用房制度并没有像新加坡组屋制度那样形成有限开放的闭环结构,经济适用房的准入审核不严,退出时并没有回售给政府或下一个有资格的经适房申购者,且经适房售卖后的资金也没有重新回流到公积金中心。这些制度漏洞使经济适用房成为寻租的重要场所,也因而成为发展商品房市场的重要理由。

土地财政推高房价

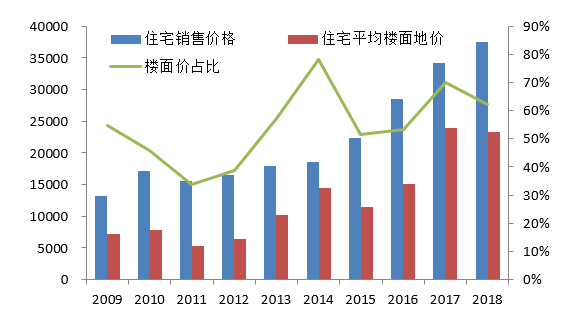

中国城市土地为国有性质,完全由政府掌握,这比新加坡政府拥有87%国有土地的程度要高;然而不同于新加坡对住宅用地低买低卖的运作方式,中国地方政府出于弥补财政缺口的需要有推高地价的动力。地价的上涨最终导致房价上涨,并且上涨速度之快已经超过了公积金制度所能提供的贷款支持,这也限制了公积金支持居民提升购房能力作用的发挥。地价推动房价上涨在一二线城市最为明显,由于地方政府实质上处于垄断供给地位,采取饥饿营销是获取垄断利润的最佳方式。图7展现了北京住宅平均楼面地价占住宅售价的比例,2009年至2018年这一比例平均为54.5%,2014年最高值达到78.2%,甚至在个别案例中还存在“面粉贵过面包”的情况。

图7 北京住宅楼面价占售价比例

注:国家统计局,中原地产,Wind资讯。

中国地方政府形成土地财政依赖的原因包括三个方面:

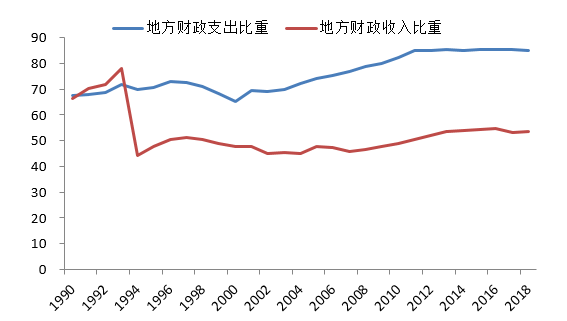

第一,分税制改革造成了地方政府财政压力。1994年的分税制改革的目标就是要改变财政包干制下“两个比重”大幅下降的问题。1994年的消费税划归中央以及增值税共享、2002年的所得税分享改革、2012年营改增这三次大动作都导致地方财权上移中央。另一方面,由于中国实施的是属地管理,大多数的政府性事务由地方政府负责,如教育、医疗、社保、环境等。从图8可以看出,分税制改革使得地方财政收入占比由1993年的78.0%迅速下降至1994年的44.3%,此后一直保持在50%左右;地方财政支出的比重并没有因分税制改革而下降,2000年之后因城市化进程的加快地方财政支出的比重反而进一步加大;地方财政收入面临较大缺口。

图8 地方财政收支占比 单位:%

注:数据来源Wind资讯。

第二,土地财政利润丰厚,为弥补地方财政缺口提供了可能。土地征收方面,根据《土地管理法》,征地补偿是按照“产值倍数法”来确定的,其中土地补偿费为被征收前3年的平均年产值6到10倍,安置补助费为被征收前3年平均年产值4到6倍。实践中地方政府常常还会降低补偿标准,甚至递延支付。土地出让方面,国土资源部每年制定土地利用计划,对建设用地实行指标控制和审批制度。另外土地出让采取“招拍挂”主导的市场机制,由于地方政府是唯一的土地供给者,实质上形成了垄断利润。2002年7月我国开始实行土地“招拍挂”制度,2004年“831”大限要求所有经营性土地一律采用公开竞价方式出让并明确开发商必须及时缴纳出地出让金,而且如果两年内不开发土地将被收回。“招拍挂”制度的强化使得地方政府应用土地财政弥补缺口有了制度保障。

第三,“GDP锦标赛模式”进一步助推了土地财政。长期以来,政府官员的考核以GDP为导向,而投资是拉动GDP最为迅速和有效的手段。一方面,土地价格上涨能够同时通过土地出让收入和土地抵押贷款两种融资渠道放松地方政府面临的预算约束,从而带动城市基础设施投资规模扩大;另一方面,城市基础设施投资又能在短期内显著的资本化到土地价格中,从而形成土地价格和城市基础设施投资间自我强化的正反馈机制。由于垄断出让的优势以及一次性收租的批租制度,使得地方政府可以主动调节土地出让规模,从而强化上述模式的效果。现实中,“城市经营”理念执行较好的城市,大都采取“少出让、多抵押”的融资模式以最大化土地融资总额。

保障性住房的周边配套以及物业管理质量较差

地方政府在保障房建设上没有利益,由于土地是划拨的,地方政府自然会选择市场价值不高、位置较偏的区域进行供给,在土地规划上也只求达到最低标准;开发商在保障房建设上只能获得微利,相关配套设施自然是能省则省。这就导致了保障房居住质量的降低。

就业方面,刘斌(2014)的研究表明,入住公共住房显著增加了劳动者失业后不再工作的可能性,其作用机制是为维持租金控制,失业者更可能就近选择就业机会而不是去当地劳动市场以外。医疗方面,曾文等(2017)对南京市的研究表明,居住于中低收入群体聚集的保障性社区的居民的就医保障较为不便,很可能造成空间上享用资源和获取机会的双重剥夺。而低服务设施可达性所导致的低服务设施满意度,将加剧低收入群体对当前社区生活空间的不满、阻碍其社区归属感的形成,并加剧其迁居意愿。而强迁居意愿与低支付现实所形成的反差有可能进一步增强低收入群体的空间剥夺感,从而影响经济适用房的实际福利效果。子女教育方面,吴涛、苗妙(2018)对W经济适用房社区的调查研究表明,小学阶段,在经适房社区对口学区就读的儿童群体比例较高,区外就读比例仅为8%;但在初中阶段,区外就读的比例高达57%,这说明社区周边优质教育资源缺乏。以上研究表明,我国保障性住房周边配套资源的可获得性和质量较差,这造成了住宅市场的棘轮效应,加剧了迁居意愿。

保障房的物业管理质量难以保障,保障房小区普遍在建成三至五年后就出现衰落和破败的景象。实际上我国的保障房物业管理不可能实现新加坡式的精细化管理:首先,我国多级财政体系不可能保证街道一级的财政支出充足;其次,街道居委会主任或物业公司经理不可能像新加坡的市镇理事会主席一样具备国会议员资格;最后,如此之多的保障房小区的日常维护工作通过行政系统决策一定是效率极低的,这等同于回到过去的计划管理模式。总之,中国幅员辽阔,各地情况差异大,决策链条长,深入到社会细胞的管理应以市场和社区自治的方式展开,城市国家的管理方式在此并不适用。

公积金制度与组屋制度配合施政才能发挥住房保障和平抑房价的作用,并且其中扮演主角的是组屋制度。上文的分析表明,历史进程选择了商品房成为我国住房供应的主体,这意味着公积金制度在我国缺乏存在的大前提,事实上与组屋制度相关的土地制度以及物业管理模式也是与市场化改革逻辑相悖的。实践中,近年来公积金制度表现出公平性缺失、未能有效支持职工购房消费以及管理机制缺陷等诸多问题。于是,学界以及决策层关于废除公积金制度的呼声渐高:全国政协经济委员会副主任杨伟民在2018年陆家嘴论坛上呼吁逐步取消住房公积金,中国国际经济交流中心副理事长黄奇帆在新冠疫情冲击背景下从企业减负的角度提出取消公积金的建议。

对于公积金制度存废问题,我们认为改革比完全废弃更具可行性。应该说公积金的历史成绩是值得肯定的,尤其在解决住房建设资金短缺以及推动住房改革方面(胡学琴,2009)。此外当年推出公积金制度时居民收入差距并不大,1990年基尼系数为0.348(城镇居民内部只有0.24),处于国际公认的相对合理水平。在这种背景下,公积金人人有份、户户补贴的制度是合适的,因而没有引起什么争议。尽管当下公积金制度面临诸多困境,但公积金毕竟运行了近30年,目前缴存余额近6万亿,涉及职工1.4亿人,在保障房建设和管理方面积累了一定的经验。此外过去历史遗漏风险资产已全部清收,这都是当下公积金制度宝贵的财富。我们认为,任何现实的选择都是历史的延续,新制度的选择如果割断了历史恐怕难以成功。在这一判断下,对公积金制度进行改革比完全废弃更具可行性。

关于住房金融制度(包括公积金制度)如何改革,我们认为应该遵循三大原则:第一,住房金融政策应该与整个住房政策相配合。过去我们住房政策的主要目标是促进住房供给,住房金融政策重点解决缺资金的难题。当下我国住房市场已经进入存量时代,住房市场的主要矛盾已不再是不充分的问题而是不平衡的问题,因此住房政策的重点转向保障弱势群体。作为实现住房政策目标的工具,住房金融政策的方向也需相应改变。第二,住房金融体系中应以商业性住房金融为主,政策性住房金融为辅。这一方面是由住房体系以商品房为主导决定的;另一方面也是由当前住房金融的格局决定的。2018年商业性个人住房贷款余额和公积金贷款余额分别为25.8万亿元和5.0万亿元,这一比例关系难以在短期发生改变。第三,应保留机构运作模式。尽管金融业务跨机构交叉式发展态势迅猛,在监管层面也存在机构监管向功能监管过渡的趋势;但从国内国情来看,以机构为主体进行运营并安排相应监管架构,有利于落实主体责任。

(本文发表于《金融评论》2021年第2期)

中国社会科学院国家金融与发展实验室设立于2005年,原名“中国社会科学院金融实验室”。这是中国第一个兼跨社会科学和自然科学的国家级金融智库。2015年6月,在吸收社科院若干其他新型智库型研究机构的基础上,更名为“国家金融与发展实验室”。2015年11月,被中国政府批准为首批25家国家高端智库之一。

请点击标题下方“国家金融与发展实验室”蓝字关注我们,或者长按下方二维码图片并选择“识别图中二维码”。本文观点仅代表作者的个人看法,不代表作者所在单位和国家金融与发展实验室立场。

本公众号独家文章未经授权不得以任何形式转载、摘编。如若转载,请联系我们,并注明来源,文章标题文字和内文文字(包含文末责任编辑)禁止二改!否则一经发现,将追究相关责任,谢谢理解和配合。

微信号:国家金融与发展实验室

ID:NIFD2015