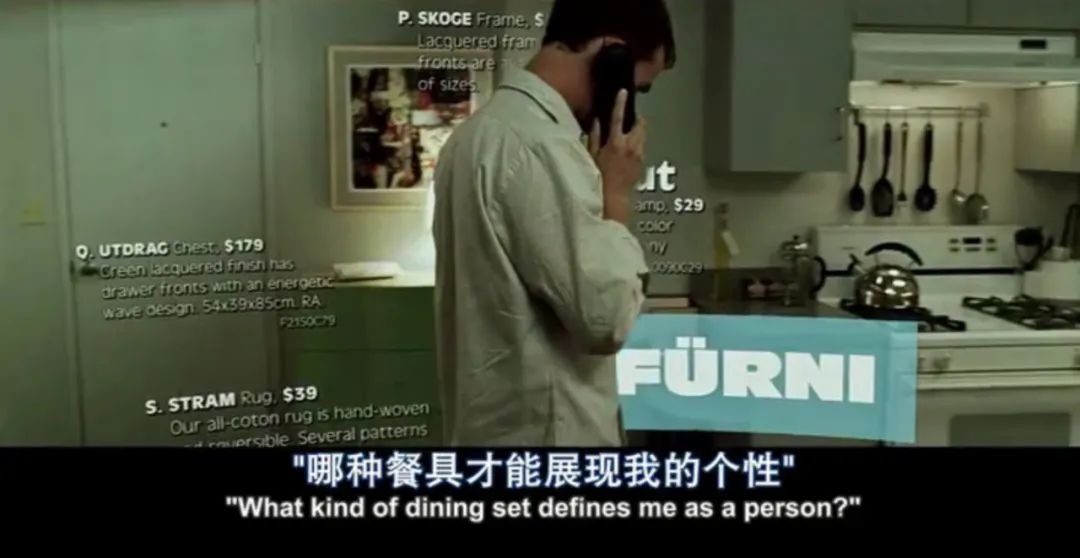

“高生产和高消费处处都成了最终目的。消费的数字成了进步的标准。结果,在工业化的国家里,人本身越来越成为一个贪婪的、被动的消费者。物品不是用来为人服务,相反,人却成了物品的奴仆,成了一个生产者和消费者。”(《痛苦中的安乐──马尔库塞弗洛姆论消费主义》

你一直想变成的样子,就是我。我长成你憧憬的样子,像你希望的那样上床,我聪明、有能力,最重要的是,我远比你自由得多。人们每天都这样,他们自言自语,一厢情愿地看自己,他们没有接受事实的勇气。当然你内心还在挣扎,所以有时候你是你自己。其他时候,你都想象着自己在看着我。

起初,泰勒只是否定物质的意义:他炸毁杰克所有的“身外之物”,让他“一切都没了”,并引导性地带杰克住进自己甚至连基础设施都不完善的的破房子,在这个阶段,白天依旧是那个职员杰克,而他们感受到“真正的活着”也仅仅局限于夜晚“狂热的呐喊中混杂着拳头与身体的碰撞声,或者是有人一边咳着血一边乞求道‘停’”。而到了白天,所有人又恢复成了“原来的样子”。

当杰克问泰勒,“如果和一位名人打架,你会选谁?”泰勒的回复是“海明威”。

海明威作为“迷惘的一代”的代言人,是美国硬汉形象的代表(也有故事说,海明威真的通过拳头解决了很多事情)。

这正是杰克的精神状态,庸碌于日常生活的繁杂,缺失个性的追求,不解人生的意义,没有精神的自由。

随着杰克习惯于房子的破败与简陋,但在与纵火科警探关于炸毁房屋的调查的通话中,杰克仍明显表现出对物质世界的烦心。

为了引导杰克更加地向自己靠拢,变得“完全堕落”,当晚,泰勒带杰克去抽脂中心,“用富婆的脂肪做成肥皂再卖给她们”,再一次辛辣地讽刺了物质社会的“消费主义”。

也在这一晚,他用碱灼伤了杰克的手背,让杰克直面疼痛,不要逃避痛苦,明白痛苦和牺牲的重要性,无视上帝的诅咒与救赎,不要因死而恐惧,只有失去与放手,才能获得真正自由。这是杰克“初窥门径”的勋章,是“离完全堕落又近了一步。”

在俱乐部活动时,卢前来收回自己的酒吧,赶走俱乐部的人,泰勒的不从让卢恼火,泰勒任由卢暴打自己,最后如同猛兽般扑向卢,“求卢把地下室借给我们使用”。泰勒深刻地诠释了:搏击甚至是行事应该“No fear”,要不畏恐惧,豁出去才能胜利。紧接着,杰克在向上司寻求“带薪的外聘顾问”这个职务时,就在办公室里自导自演了一出自己暴打自己,以胁迫上司的把戏。

接下来,更具有戏剧性的一幕:泰勒拿枪指着店员,用死亡胁迫店员去追寻自己最初的梦想“兽医”。这是一场令人震颤的画面,我们都知道自己想要追求什么,但总是因为外界的纷扰羁绊住了我们对自我梦想、价值的追寻。

在这时,杰克对于泰勒哲学观的认同达到了一个峰值,认为他的哲学观“越来越有道理”:不要恐惧,不要分心,琐事自然到了视线之外。

而随着杰克发现自己对“混沌行动”一无所知,泰勒将“两人共同的事业”全揽在自己的身上(这不是杰克第一次感到不快,在之前与鲍勃对话时,听到“搏击俱乐部”的负责人是“泰勒·德顿”就出现了短暂的脸色变化),充满怨气施以暴力的时候,泰勒让杰克“忘掉那些自以为清楚的生活和友谊,尤其是你和我之间的关系”,并且再次否定杰克的生活价值,进一步引导他走向堕落。

随着杰克放开方向盘,泰勒踩下油门,撞开护栏,冲下滑坡,汽车变形,鲜血飞溅时,杰克彻底放手,泰勒人格终于获得绝对优势,可以长时间单独掌控身体。而泰勒的行动正如他所梦想的画面那样:

在我梦想中的未来,你在洛克菲勒中心废墟堆成的峡谷中,追寻麋鹿的踪迹,你穿着鹿皮外衣,这辈子都不会坏,你沿着层层缠绕着希尔斯大厦的葛藤向上攀登,你向下望去,地上舂谷的人变得那么渺小,还有人在废弃的高速路上的便车道,晒着鹿肉条……

一方面,玛拉是面镜子,在她身上杰克清晰地看见了自己的虚伪,而另一层面上,杰克一直想成为玛拉。她的个性丝毫未受到物质社会的磨灭,认清现实又敢彻底堕落,十分坦率地“来这比看电影便宜,还有免费咖啡喝”。她的人生哲学就是“她随时都可能死掉,但悲剧在于,她一直没死”,在互助会的冥想中,杰克看见的灵魂动物是一只企鹅,可爱地吐出一句“slide”就滑走了。

正如杰克所认同的泰勒的“人生哲学那样”:“No fear, no distractions, the ability to let that which does not matter truly slide.”(不要害怕,不要分神,琐事就自然到了视线之外),只有抛弃了外在的纷扰,才能真正找寻内在的自我。

而后来,在他的手上也被刻上了“英雄的烙印”的时候,他因为疼痛又一次进入了冥想,在那里,他的灵魂动物变成了玛拉,他向往着玛拉的肉体、抑或是那个洒脱不羁爱自由的灵魂,但我们可以确信的是,这时候的玛拉已经成了他内心的安慰与支柱。

而最后,也正是因为通过玛拉,他真正相信泰勒是他反叛人格的一部分。或许是他真正意识到对玛拉的爱,自我人格的杰克开始自首、开始竭力去阻止泰勒极端疯狂的计划。

再说说玛拉的享乐主义,不可否认她是一个生活中的“丧女”,她服用大量的抗抑郁药,在破旧的公寓里痛苦不堪,她放浪但无人倾诉,她需要性与爱来抚慰自己空虚的灵魂。

但正如弗洛姆所说的那样,享乐主义使“我们这个社会里的人都是不幸的人:孤独、恐惧、抑郁、具有依附性和破坏性。”玛拉的纵情使她时刻孤独、且需要依附他人而过活,或许正像在泰勒和玛拉做爱后的白天,杰克写下的俳句一样:

这就是玛拉的症结。

正如杰克所说的,现代人太多罹患精神的危机,时常感受到生命的虚无,而他们是最先行动的,靠着“搏击”来进行情感上的宣泄,找到自己存在的意义。

法西斯主义使用明确的人道主义用词;呼唤英雄式的群众力量恢复过往的光辉;并要求对单一的领袖效忠—通常到达个人崇拜的程度。法西斯主义的领导人最为人所知的是他们以诉诸利他主义的宣传方式来正当化对于个体的压迫。阿道夫·希特勒便曾说过:“由于个人已经完全将他的自我屈服于共同体的生命上,个人自我保存的本能于是便能发挥至极限,并且能在必要时替共同体牺牲他的生命。”