乔飞尔是一个高中女生,今年18岁。

过去一年,她开启了一个名为「手指证件照」的项目,给117名中学生的手指拍摄特写,并将这些照片放大后展出——那些长期握笔的手指,第一指节处,几乎都有一个被磨出的茧子,但在这些手指和茧子被拍成照片放大之前,几乎没有人会关注这个身体的小小改变——这是压在一根手指上的现实。

乔飞尔将这次展览起名为「塑形」,手指的鼓包是一个微小的象征,也是一个隐喻。在过去12年的生活、学习经历中,她和身边的同学都在努力成为他人眼中好学生的样子,要乖,要努力学习,「你要成为……你必须要达到……」这种塑形隐秘而持久,像手指上的鼓包一样,常常被忽略——在拍摄这些手指时,乔飞尔处于高三休学的状态,在以绩优主义为主导的应试教育系统中,她是少数那类与系统不兼容的孩子,她擅长绘画、喜欢艺术,但完全无法学好数学,她无法在传统的课业中获得任何价值感,在与学业和父母一次次的冲突之后,她想寻找一条自己的表达之路。

令乔飞尔没想到的是,这117根手指的照片展出后,迅速成为热议话题,唤起了无数人的共鸣和思考。

8月末,我们和乔飞尔通了一个很长的电话,能感受到,电话那头的女生,有一颗敏感而自由的心。她仔细讲述了过去12年来的生活、学习经历,讲了自己的不适应和痛苦,讲了为什么要做这次展览,讲了一个不那么适合应试教育的小孩,要如何找到自身的存在感和成就感,获得正反馈。

乔飞尔的故事,并不是一个年轻艺术家崭露头角的故事,而是一个所谓「差生」终于自我觉醒,去寻找适合自己的成长道路和表达方式,并最终获得肯定的故事。这或许是一个幸运的故事,但乔飞尔经历过的痛和思考,是所有不那么按部就班生长,不那么适合大众教育模式的小孩的缩影。

人人都在被塑形,乔飞尔说,她希望能通过此次展览,给大家也给自己,一点点为自己的身心争取权利的意识与勇气。

以下,是乔飞尔的讲述——

「很正常的事情」

其实我很早就关注到手指这个事,我记得小学的时候,每次考试完答完卷,我的食指指尖都会被压下去,因为长时间拿笔,那块肉已经瘪了,弹不上来,当时我奶奶来接我放学,我还当成一个发现给她说,奶奶觉得,那没啥,反正一会儿又弹回来了。

小时候我一个同桌喜欢咬手指,可能压力比较大,他就一直在咬他手指,最后把指甲都快咬没了。我受他影响,也开始咬,但是我咬的是手指旁边的皮和肉刺,我会很细致地把它咬下来,或者说拔下来。我手上不能有一点肉刺,或者说不能有一点指甲缝里的污垢,我小时候就会很精细地把它们清理出来,要不然我很难受。

我还记得初中有一个女同学,她写作业很努力,手上被磨得那个鼓包比我要大得多,她当时就对这件事比较敏感,经常跟我说,这个包咋这么大?

但之前对于这件事,也只是一个简单的印象。真正开始观察和思考是在去年。去年9月,我本该上高三,但心理状态不好,实在坚持不下去,我就休学了。

突然结束学习,突然脱离了学校,我感到很迷茫,每次和父母出门,我们在车上都吵得跟要炸了一样,我觉得我必须做点什么。

做一个小的展览,这件事对我来说并不陌生。我从小很喜欢画画,在我家墙上,在我爸身上,各种小纸片上,本子后面的几页,反正各种地儿,全都是我的画。我的父母也都在从事艺术相关领域的工作,妈妈是美术老师,爸爸开了一家设计公司,小时候,我就跟着我爸看一些展览,12岁那年,我自己还办过一个小小的画展。

但在学校,我学习不好,对传统的那种评价体系和教育模式很不适应,这都让我很不自信。休学之后,我也并没有感觉到解脱,反而有一种无所事事、一脚踩空的感觉。我想让自己自信起来,就想着可以做一些关于青少年的,教育题材的表达。

一开始,我对要做什么并不清晰,于是去采访一些我的同学。很多同学都提到,家长对「玩」很抵触,从小到大跟「玩」这个东西进行抗争,家长就觉得「玩」不正确,我本来想对「玩」进行创作,玩和学到底是什么样的关系?但这个点子最后没想好怎么呈现。

在这个思考的过程中,我又关注到手指——我的中指因为长期写作业,上面有一个被笔压出来的包,因为笔是硬的,长时间握在手上,会让手不太舒服,手指就「变形」了——这很像我自己过去在学校的感受。

我想,要不就试试拍摄手指上的鼓包。有了这个想法之后,我先用微距镜头拍了自己的手指,然后打印了一张80厘米X60厘米大的图片贴到我家墙上,那瞬间我都没认出来那是我的手指。原来我自己的手指是这样的,有鼓包,而且那个包很丑,放大后,看皮肤纹理,手指的每个细节,肌肤上的纹路,都能看得非常清楚。我好像从来没见过它一样,有一种很陌生又熟悉的苍老感。

我想知道更多样本,同学们的手也是这样吗?就去找我的高中老师,借用了一间学校的空教室,到我们学校去进行了一些拍摄。但因为正值高三,同学们都在学习,我一共就拍摄了30多个人。拍摄过程中我发现,我们同学几乎每个人手指上都有鼓包,只是明显或不明显的区别,但几乎每个人都有。

后来,为了补充样本,我又想办法去初中拍了一些初中生的手指,我本来以为,初中生的手指可能没有鼓包,或者说,比高中生肯定要小,结果发现,很多初中生的手指鼓包竟然比高中生还严重——我这次一共拍摄了117位同学,年龄都在13岁到18岁之间,其中年龄占比最大为14岁。

我记得当时去拍摄初中生,有一位男生,年纪很小,但说话老气横秋的,我问他,你怎么看待这个包,你觉得它正常吗?听到这个问题,那个男生很不屑,就觉得我为什么要去问这个问题?他说,身边的大家都有这个东西,它是一个普遍存在的现象,那这个事情就是「很正常的事情」。

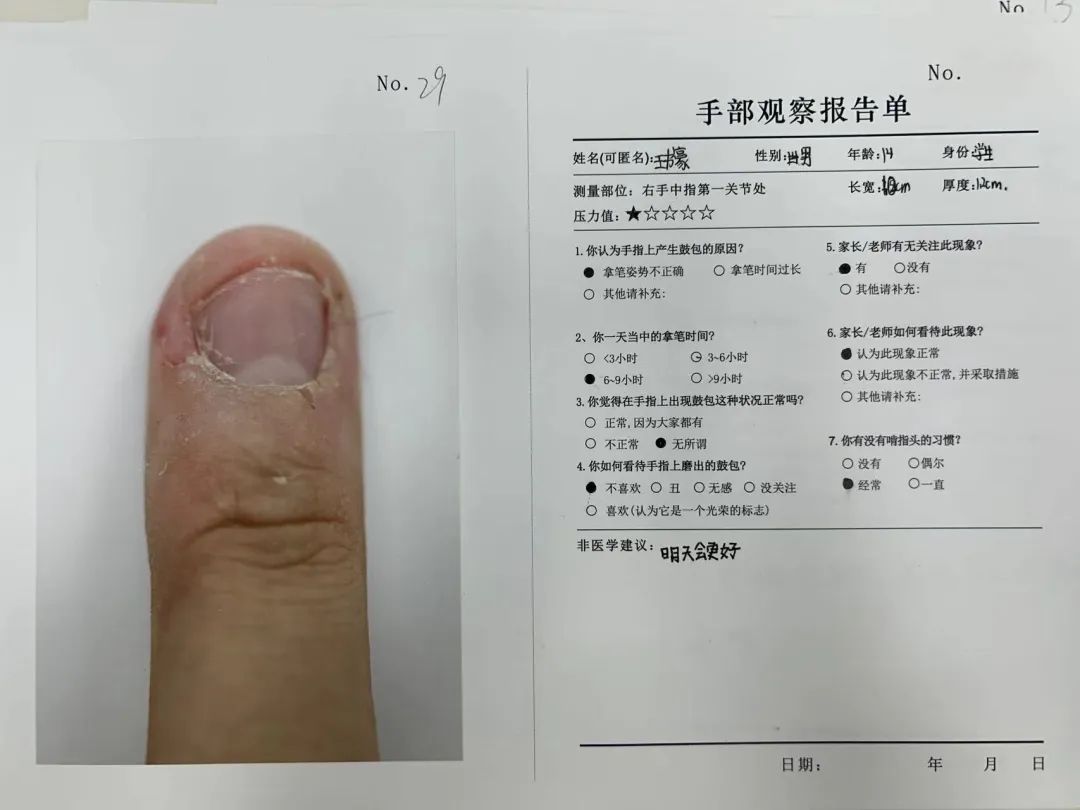

其实,这是大家的普遍感受,在拍摄过程中,很多人都是第一次发现自己有鼓包,特别是男生,平时几乎都没注意到。我拍摄的时候,他们好像也觉得没啥,这很正常为什么要把它拍下来呢?拍摄了100多位同学,甚至是年龄很小的同学的手之后,我回去再看这些照片,能感到一种震动。我发现,很多手指,不只有鼓包,还有人会下意识地去抠它、咬它,我也会这样,特别是压力大的时候。

印象很深的是我们班的一位女生,她说每次写字的时候看到有这个包,她就觉得不舒服,感觉老有块东西,她会不由自主去抠这个包,抠的过程中她还会去咬它,那个包甚至被她咬烂了一个口子,能看见里面鲜红的肉。当时拍完她很惊讶,说竟然这么明显,我当时问她疼不疼,她说没啥感觉。我这次展览的海报就是她的手指照片。

「塑形」

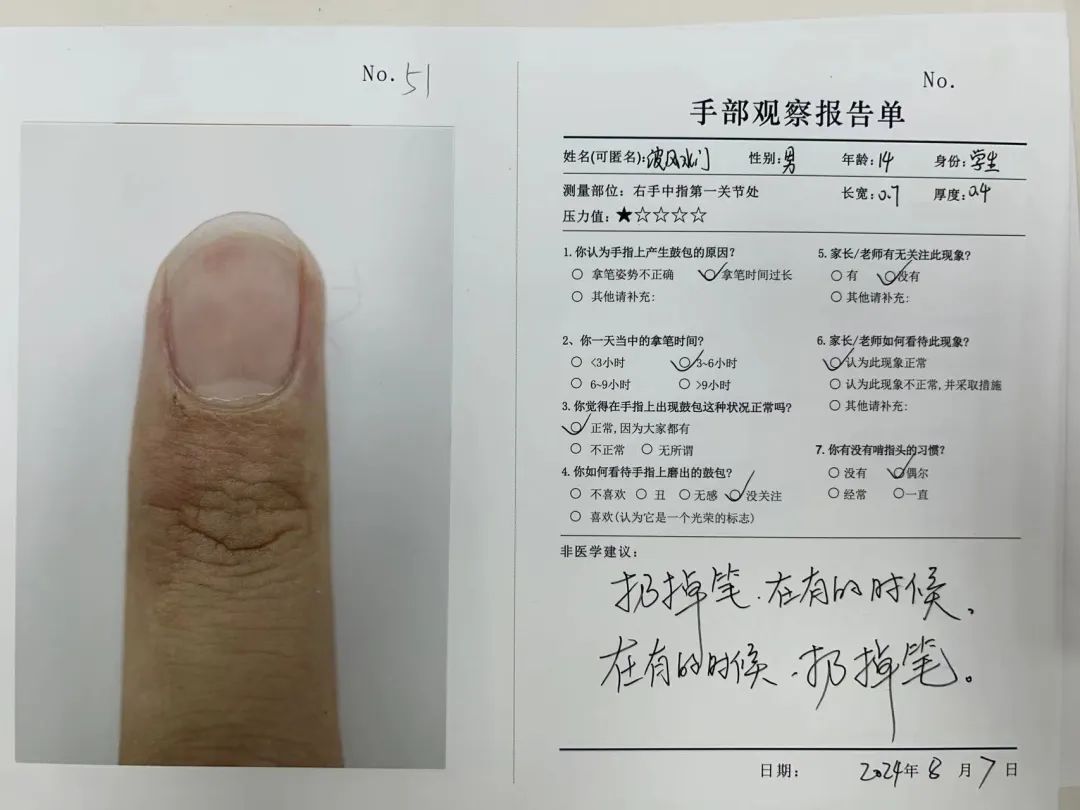

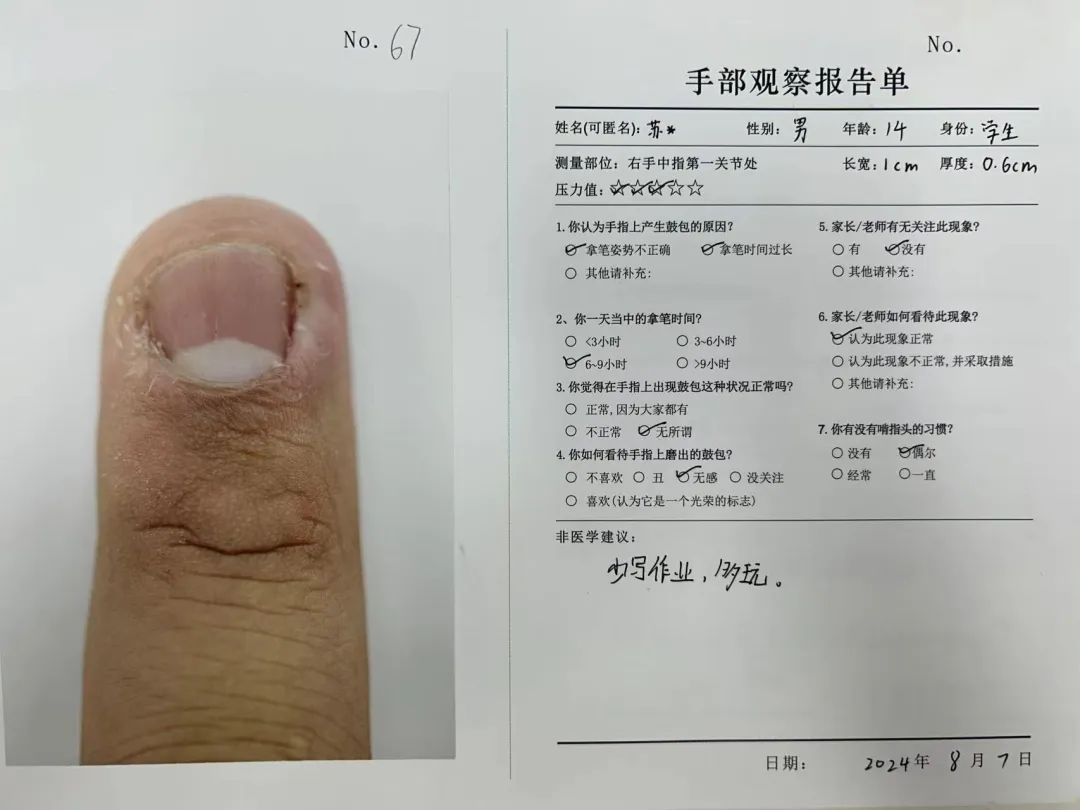

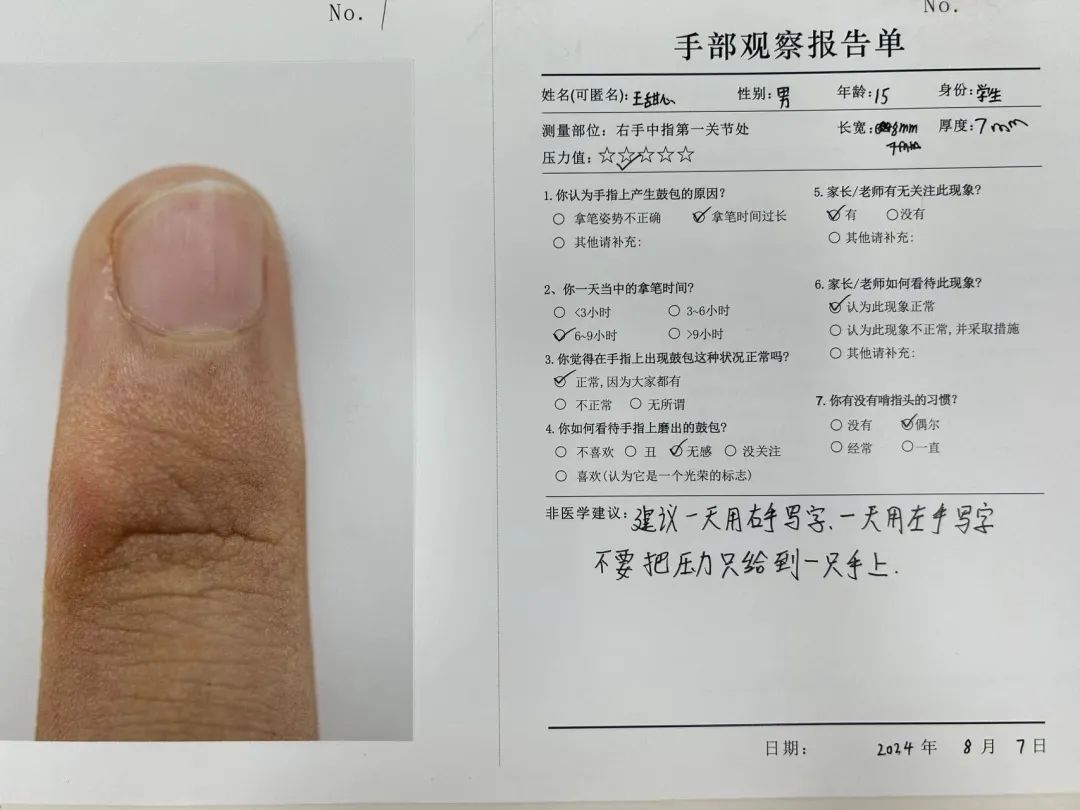

在拍摄手指的同时,我也很好奇同学们自身对这个包的一些看法,包括老师家长对这个包的关注和看法,就参照医院病历单的形式设计了一个小问卷,像是对大家的手指进行体检检查一样,写一个报告单。问卷里面列了一些问题——

你认为手指上产生鼓包的原因?

你一天当中的拿笔时间?

你觉得在手指上出现鼓包这种状况正常吗?

你如何看待手指上磨出的鼓包?

家长/老师有无关注此现象?

家长/老师如何看待此现象?

你有没有啃指头的习惯?

很多同学无论是被拍摄还是填问卷,都只是觉得这个事很新奇,很好玩,就参与一下。在被问到「你如何看待手指上磨出的鼓包」问题时,有两位同学表达了对鼓包的喜欢,其中一位男生写的是:鼓包是一个光荣的标志。包越大说明学习越认真,说明成绩越好。在被问到「家长/老师如何看待和有无关注学生手上鼓包现象」问题时,85%家长/老师都认为,这事正常,75%的家长/老师都没有关注此现象。

但有一个女生很不同,她会很认真地填问卷,也会思考为什么会有人想要拍大家的手指。她和我说,她身边有家长就认为,手指头包越大,说明孩子学习越认真,有一次,一位亲戚看她手上的包比较小,就觉得她没有认真学习。这个女生还会弹吉他,因为长时间手摁到弦上,她手上也有吉他磨出来的茧子,家长看到觉得很心疼,然后说,你把这劲儿用到学习上就好了,这句话传递出来的意思就好像,弹吉他磨出来包是不好的,而中指上写作业磨出来的包是值得骄傲的,她和我说,她觉得这个事情好荒唐。

我决定把这些照片放大,然后打印出来布展,就像我当时看到自己的手指一样,我也想让大家都看到自己的手指,看到这些平时根本没有关注到的改变。

布展的那天晚上,我去一一对应他们的手指,寻找他们的手指,这个过程中我会去观察他们,有的人手指上的纹路是十字交叉的,有的人的包上面泛浅黄色,有的人的包是那种肉肉的感觉,有的人的指甲啃得比较严重,每个人都是特殊的,每个人的包都不一样。

布完展,照片都挂好了,我在场馆转了一圈,我有一种很强烈的感觉,这些手指就是一个个生命体,不仅是身体上的一小部分,而是一个单独的生命体。每一根手指上的痕迹代表了他们的故事,写满了他们从小到大所经历的,不管是身体上还是心理上的东西,算是一种印记。

后来,很多人来到展厅,看到这些手指,第一眼他们会以为,这些手可能是四五十岁甚至五六十岁,中老年人的手,结果一问,我说是13-18岁年轻人的手,他们觉得很不可思议,他们没想到,年轻人的手居然也能这么「饱经沧桑」。

展览现场,每个参观者都会观察自己的手指

展览期间还有一个现象,大部分我的同龄人、中学生们来看展,他们都没有什么感觉,或者说只是觉得,哇塞,我这也是这样,没有更多的想法,但年龄比较大的人,反而会感触更深——我给这个展览起名叫「塑形」,手指被塑形的背后,也是一个个体在社会规则中逐渐被塑形的经历。有一个阿姨,都60多岁了,她很有感触,她跟我说,无论在哪里,人一辈子都在被塑形,年轻的时候被工作塑形,老了也一样,被一些约定俗成的东西塑形。现在她周围的人都在跳广场舞,她不想和大家一样,不认为到了某个年龄段就应该做某件事,就去学了摄影,一个人去很多地方旅行。她说自己一直在反思,要摆脱这种塑造。

展览期间,我也同步进行了一些拍摄,把很多年龄段人的手指补充贴到墙上,有19岁的手,有50多岁的,这个过程中有一些人会跟我反馈,他们的手因为长期拿鼠标,磨的地方在手掌边那块——在人生的不同阶段,每个人被磨损的地方也都不一样。

开展之后的某一天,我突然收到一个同学的信息,他说我在网上看到了你的作品,我一下就很懵,之后它还成为一个热门话题,上过一个热搜,后来连我们班主任都跟我说,哇,恭喜恭喜,我还挺吃惊的。

在网上的话题页下面,有很多评论,我看很多人都说自己手上也有这个玩意儿,然后说,我怎么从来没有关注过?评论区底下全都是晒自己手指头的,好多手指证件照又聚集在了网络上,像一个时代的印记。

在展览现场,参观者填写的手指观察报告单

系统之外

这个手指项目真正的内在起源,其实是我想对自己过去12年的受教育经历进行一个反刍。

小时候,我对音乐、画画各方面都很有创造力,也进行过一些尝试,但这些在家长和学校的评价体系里,都是辅助,是副科。只有学习是主业。

我们这一代曾经流行奥数潮。我很早就发现,自己对数字很不敏感,但我也要跟着学奥数,那时候不管你以后是想发展体育还是美术,反正都要学奥数,这像是个真理。我也不知道为啥学奥数,反正就是要学,我父母也沉浸在这个潮流当中,去给我报奥数班。其实我对图像这方面还挺敏感的,最初也展示出来了一点点图像方面的天赋,但因为我计算不大行,最后还是慢慢被其他人超越,自信心受到了很大的打击。

后来有一段时间,奥数班不办了,我妈妈为了我和其他几个孩子能继续上课,她每天都去给奥数老师家做饭、送饭,我再到他家里去上课。后来,我妈说,她想想自己当初也觉得很荒唐,但我们就好像上了发条一样,一直在学,也不知道是为啥要学,反正就是在学。

我初中上的是一个重点中学,和很多学校一样,在那里,学习成绩也是评判一个人最重要甚至是唯一的标准。那些学习好的优等生,他们除了学习好以外,语言表达,跟人的相处,各种综合能力,感觉什么都好强,反观一下我自己,我感觉我啥都不行。

那段时间,我还迷上了动漫,本来学习就不好,在该学习的时候又想要逃避,去看动漫,然后就会觉得自己更没做好,对自己进行PUA,老是在贬低自己,怎么不学习?怎么没有自控力?很自责,从那个时候开始,我就恨上了我自己。

我记得那时候我和身边的同学聊天,就是发现自己有那个鼓包,成天问我「这个包咋这么大」的那个女生。聊天的时候,我就问她,你喜欢啥?有什么爱好?她说我没爱好,看电视剧算爱好吗?我说也可以算,她说自己真的不知道自己爱好啥,以后也不知道做什么。那时候,我们这些不适应这个系统的小孩,就好像被困在一个地方,我们也从来没有想过或者不知道,在学习之外,也有别的出路。我们就跟我们的手指头一样,被塑造,好像在一个流水线上,每个从流水线上下来的物品都有一个记号,就像我们手指上的这个包,感觉就像一个身份证一样。

8岁的乔飞尔戴着自己自制的面具

其实,我从小就喜欢自由,喜欢创作,不喜欢拘束,我能感觉到自己是比较特别的,算是同学里面比较个性一点的人。按理来说,一个有个性的人,可能是不那么听话的,但我从小接受的教育是,乖是一种表扬词,我应该去表现为乖的这种状态,我就一直是以乖为标准,以听话为标准去对自己进行塑造。我是那种特别怕老师,特别尊敬老师的那种学生,每次到老师面前都很拘谨,害怕说错一点话。我们有一个同学,是那种干啥都不怕的性格,每次看到他我觉得好羡慕。

但我似乎又没办法摆脱那套评价体系。周围环境也很喜欢把人和人之间作对比,这个同学怎么比你厉害,别的孩子哪哪都好,我可能就是因为这个原因,从初中开始,不管干啥事,讲话还是日常的玩,每个细节我也要自我比对一番。虽然说在美术上面我还可以,板报组老师很欣赏我,但成绩方面我就没有自信了,也没有什么成就感,不太愿意跟外界接触,感觉自己的那些个性也一点一点被磨灭掉了。

后来,我就变得很厌学。每次报课外班,我都是上第一节课,觉得这个老师真的挺好的,然后再上几节课以后我又不上了,又抵触上了,想放弃,我妈每次都要跟我吵一架,然后实在没办法,又追着人家退钱。

我记得初三的时候,有一天早上起来,我很不想上学,就双手扒着我家那个挂浴帘的杆子,它是那种吸附在墙上的,并不牢固,我全身重力都放在杆子上面,伸了个懒腰,杆子啪啦一下掉了,我整个脸磕到对面墙上,两颗门牙当时就飞了。我的门牙现在还是断的,是被粘上去的。

这种厌学的状况一直持续到高中。每次我想学习的时候,就控制不住自己,老是对学习产生抵触,我就觉得这玩意咋解决不了,很痛苦。我记得有一次拿笔扎了胳膊,划了一道口,流血那种,疤痕几个月都没消下去,夏天穿短袖,我都害怕露出来,赶快把它盖住。

展览现场,参观者填写的观察报告单

补全和修复

到了高二,这种情况越来越严重。我越来越适应不了学校,从早坐到晚,7: 20到校,6点就要起床,到学校一直坐,坐到晚上10点半,坐到最后,我已经觉得人要废了,我每次走在放学路上都觉得满身轻松,我竟然能站起来走了,是这种感觉。

我越来越不自信,甚至像得了失语症,都不太会说话了,跟别人说话的时候会忘词,结结巴巴,很恐惧说话的感觉。高二快结束,我就一直请假,当时应该算是最难熬的一段时间,就觉得自己怎么能这样子?啥啥都不行。

当时我的抵触心理达到了高峰,不想去学校,不想起床,跟父母产生了各种争执。当时,父母也会产生一种,这个娃怎么不正常,他们就觉得我不正常了,我有问题,要看心理医生,就导致我觉得我自己更没脸见人了,当时就想钻地缝里面。

多方面的压力,我最终爆发了。当时有一天我去上学的时候,就对我爸妈说,这是我最后一次给你俩上学,但后来我都把这事忘了,是我爸告诉我的,他说他记得非常清楚,因为那天之后,我就休学了。

休学之后,我爸妈还是希望我回到那个主流的轨道中,希望我回学校然后参加高考,毕竟大多数人都是这样的。他们也想了很多办法,包括带我去北京参加辅导班。在北京的时候,我爸还带我去拜访了一位他的艺术家朋友,那个叔叔就跟我爸说,并不是所有的孩子都能适应这个教育模式和成长方式,高考也不是唯一的路,每个孩子都不一样,应该找到适合她的出路。

后来,我就没再上北京的辅导班,爸妈也放弃了一些过去的执念。我们还一起去了一次意大利,那里有一些很不错的艺术类学校,但其实我们当时也没有想明白,我到底可以做什么,直到我真的看到自己的手指,想起初中时那个爱看电视剧的女生,还有她成天盯着手指问我的那个问题:「这个包咋这么大?」

这个想法变成展览的过程中,我也得到了一些同学和艺术家的帮助,他们抽时间来参加拍摄,给我的拍摄提意见,让我有更深一步的思考。最初,我只是想给自己一个表达的出口,想告诉大家,一个和这套系统不兼容的小孩,她的感受是什么,她在想什么,但现在,这些手指和大家的反馈,对我而言,也是一个自信心的补全和修复,是对我自身的一种疗愈。

除了我自己,在做这个展览的过程中,我爸妈好像也在跟着我一起成长。之前,他们一直希望我走和其他孩子一样的路,觉得你就应该好好学习,玩是错误的东西。周末的时候你要把本分做完,还要做一些额外的预习。周末应该放松这个理念,他们还是从我一个阿姨口中听的,那个阿姨就给她女儿说,周末你可以不学习,周末是用来休息的,我们当时听得都很惊讶。

我父母以前是偏保守的那种父母,特别是我爸爸这边,是一个四世同堂的大家族,虽然说我爸爸是开设计公司的,也算艺术相关,但他内心一直在受家庭保守思想和对艺术向往的拉扯。我高三休学,他们其实内心是根本接受不了的,实在是当时我已经抗争到一定的地步了,他们那时候也很痛苦,经常互相攻击,互相伤害。

但我妈现在已经变了蛮多。自从我做这个展,她一直在转变的过程中,她一直给我说,小时候拿我跟其他人去进行攀比,老跟着大流走,是她不对,她会和我说,妈妈对不起你,觉得很多东西以前自己太无知了,没有做好。我发自内心地觉得,我妈能意识到这东西很了不起。

「飞」

我记得,展览开幕那天,需要我简单做个介绍和开场,讲一下展览的来龙去脉,以及我想表达什么。在这个开场的最后,我感谢了我的父母,他们真的为了我改变了很多。

好笑的是,我在致辞的时候,他们俩害怕了,两个人都跑出去不见了,当时我讲完,我自己都感动得不行,还哭了一段时间,结果我哭了,他俩跑了。

那天晚上结束之后,我妈跟我说,她其实已经猜到,我提到他们之后会落泪,他们心里也很感慨,她会觉得,父母为孩子做很多事情都是应该的,她理想中的亲子关系应该是比较轻松的,我为他们落泪,是他们没做好。

我爸是比较含蓄的那种人。他其实没有和我说过这样的话,但我能感觉到,他希望通过这个展览,我能跟这个社会去进行更多的接触,去了解这个社会,也了解我自身。

我没有主动问过他看了展览之后的感受,但有一天,他给我发了一段他和他朋友之间的聊天。

那位叔叔这样评价我的展览:就《塑形》而言,它的发生要比「表达的能力与深度」重要的多,因为你从中能看到,一个保有尊严的生命个体,在从容不迫地表达自己,以及对约定俗成的种种社会现状的反思与质疑。就飞尔而言,谈论艺术的工作方法似乎还为时过早,但我相信这一点也不重要。因为,自我觉醒的盒子被打开,一定是充满种种期望的世界。

我爸爸回复了很长的一段话,他是这样写的——

「感觉这么多年自己是被孩子教育。高二毕业考试完决绝地选择弃学,这对我俩心理上、精神上都是一次严肃的警告。想想问题不只是孩子的问题,整个社会、学校、家庭既有的一套价值系统积压得孩子已经没有自我生存的空间,而我俩的有限认知并不能完全了解理解她的世界,全社会都是以「为她好」的名义在剥夺她们应该享有的一切。

作为和孩子最亲最近的人,都不愿正视孩子的问题选择和其他人一样冷漠,对孩子来说是多么残酷和无望。我们都不敢深想,周围朋友的孩子一个个出现的问题绝不是偶然。在孩子成长中最需帮助的这阶段用有效方法引导孩子,是做父母必须认真对待的一件大事。」

那段回复中,爸爸的最后一句写的是:「孩子也在更新我们的系统。」

我看了挺感动的。我也知道,在所有不适应这个系统的孩子中,我依然是幸运的那一个。这个展览或许不能改变什么,但我希望通过我的表达,那些大多数之外的人,可以去争取一些不被常规塑形的权利,不管是心理上的权利还是身体权利,大家都能有这个意识或者说勇气,去做一些小小的改变。

其实,那些被我拍摄的同学来看展的很少很少,大家的学习压力都很大,很多人和我也不是很熟。但拍摄手指的过程中,我们反而有了一些交流,他们会问我一些问题,问我为啥做这个项目。我至今都记得,布完展那天,我一个人在展厅里面,在那些手指的围绕当中,我突然感觉到一种归属感,感觉身边那些手指,就是我们同学,我终于和他们同在一个群体——几个月前,我还是参加了高考,完全没有复习,考得成绩很不好,但我也没那么沮丧,因为我知道,那个成绩并不能代表我,也不是我唯一的出路。

最后,我想说一下我名字的故事。我叫乔飞尔,「飞」是飞翔的飞。我是冬天出生的,那天下大雪,雪在外头飘,漫天飞舞,爸妈给我取名「飞尔」,希望我自由自在的,像雪花一样,不受拘束。绕了一大圈,他们走了很多弯路,我也走了很多弯路,但我希望,以后我们都能像这个名字一样生活。