以下文章来源于洞见父母 ,作者天涯海角

洞见父母.

和千万父母,一起做智慧家长

作者:天涯海角

来源:洞见父母(ID:fmczs100)

知乎上有个话题:成长过程中是什么导致了孩子不愿再跟家长沟通?

这个话题下,有1300多万的浏览量。

其中有个网友的回答很让人揪心。

看到这,是不是很扎心?

大多数时候,孩子不肯说,是因为说了比不说更可怕。

说了会:被批评、嘲笑、否定,甚至拒绝打击。

孩子接收到的信息就是:我说了不仅没用,还会让我雪上加霜,所以我选择不说。

所以,回到最初的问题,是什么导致了孩子不愿再跟家长沟通?

很大程度上,是父母啊!

和谐的亲子关系,一定是:父母的话,孩子乐于听;孩子的话,父母懂得听。

那你要如何说,孩子才肯听?你要如何听,孩子才肯说?

关于沟通,不妨学学这这四个心理法则,你一定会受益匪浅。

麦拉宾法则

批评孩子,低声教育更有效

有人说孩子难管:经常犯错、做事不认真、叛逆……

但面对孩子,父母越急躁,越会让孩子感到恐惧,从而亲子关系破裂。

所以,和孩子沟通,永远需要柔软的智慧。

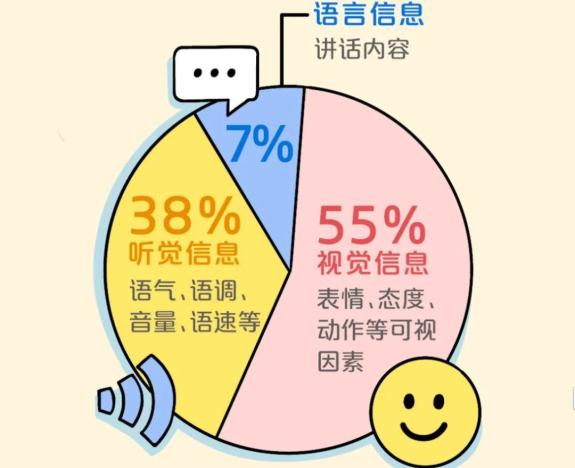

这就不得不提麦拉宾法则,也叫7/38/55定律。

说的是,在我们的沟通过程中,“听”的那个人,接收到的信息:

55%是通过视觉,如手势、表情、动作、仪态等;

38%是通过听觉,如说话的语调、音量、语速等;

只有7%,才是讲话的内容。

也就是说,孩子最容易从父母的肢体和表情里获得信息。

朋友曾说过上小学的儿子的一件事。

有一次儿子在家写作业,因为字迹潦草。爸爸直接朝儿子怒吼:你这是写的什么,重写!

然后,爸爸把那页纸撕了,儿子吓得直哆嗦。

后来儿子连续写了2次,爸爸又撕了2次,爸爸依旧不满意。

写到第4遍,儿子的作业总算过关了。

可第二天,爸爸却发现儿子在小本子封底上写满了“我恨爸爸!讨厌死了!”

如果父母一味硬碰硬,孩子表面上屈服,实际上他的内心是不会服气的。

因为,他记住的都是爸爸的狰狞的表情,和撕作业本的动作。

父母的大吼大叫,会让孩子的大脑就会察觉到危机。

脑海里会出现三种本能反应:攻击、逃跑、呆住,根本无暇顾及其他。

正如《儿童发育杂志》里说:父母对孩子大吼大叫,会引起孩子焦虑、抑郁,行为问题也随之增加。

沟通方式是解决问题的关键,也是亲子关系的照妖镜。

大吼大骂,并不能让孩子更长记性。

父母声音越小,孩子情绪才会越平和。

批评孩子时采用低声调,教育也才会更有效。

白熊效应

正向暗示更管用

1987年,哈佛大学心理学家丹尼尔·韦格纳做过一个简单的实验。

他把参与者分成2组。

第一组,在5分钟内不能去想白熊;

第二组,可以想任何东西,包括白熊。

实验中,只要想到白熊,就按一次铃,以此来测量他们想起白熊的次数。

结果,被禁止想白熊的一组,按铃次数最多,这就是著名的“白熊实验”。

这就是著名的“白熊效应”:越是想忘记,越是会记住;越是阻止,越容易发生。

同理,在育儿上,我们越不让孩子做一件事,他们越是喜欢对着干、唱反调。

当你对孩子说「不许大吼大叫!」,孩子就会「叫得更大声」;

当你对孩子说「不许吃零食」,孩子就会「偷着吃」;

当你对孩子说「不许看电视!」,孩子就会「看得更入迷」;

不行、不要、不许,这些对话模式,很容易触发白熊效应:

我们禁止的语言越强烈,孩子感受到的愿望回响也会更强烈。

负面、否定的话其实是一种负面的心理暗示。

好奇心的孩子,面对这样的暗示,很难不去验证一下这样做的后果。

与其一味地阻、负面暗示,不如给孩子正向、积极的正面指令!

父母给到的暗示是积极的,孩子就会相信,并且努力成为那个美好的样子。

孩子听到正向、肯定的指令,也更容易积极面向世界、满身活力、热情微笑!

永远不要小看“暗示”的强大力量。

调味品效应

父母会说“废话”,孩子更容易敞开心扉

“作业写完了吗?”

“这次数学考了多少分?”

“今天老师讲了什么?”

你是不是也这样和孩子聊天的?

殊不知,目的性太强、太有用的对话,会让孩子感到厌烦,逐渐关闭心门。

心理学有个“调味品效应”:一些看似无用的“废话”,往往能起到增加人们心理交融的作用。

作家周国平曾在书中写与女儿啾啾的谈话,内容永远都是五花八门的“废话”。

“真有圣诞老人吗?”

“为什么爱爸爸妈妈?”

“长大是怎么回事?”

“世界的一辈子有多长?”

在轻松的聊天过程中,女儿也从爸爸身上习得了审美、爱、生命等方面的见解。

这些看似漫无边际地说着“废话”,其实孩子更受用。

一位咨询心理师的朋友,分享过一个书中的故事。

爸爸得知儿子乐乐在学校里和同学产生了矛盾,但他没有贸然去谈。

晚餐后,爸爸到乐乐房间送了一杯牛奶,然后闲聊起来,从交朋友聊到自己的小时候。

父子俩相谈甚欢之后,乐乐主动敞开了心思,问爸爸:“为何总有人是我们不喜欢的呢?”

爸爸趁机开导,让乐乐释怀。

比起乐乐的爸爸,很多父母,孩子一回家就是劈头盖脸地问作业。

一说和朋友吵架,就不分青红皂白先埋怨孩子,再来一通大道理。

这种暴力沟通,往往最没效果。

不如改变一下策略,聊一些孩子感兴趣的话题:

今天你们班有什么小八卦啊?

学校有什么新鲜事?

你今天有没有开心的事说出来也让我开心一下!

这些看似无用的“废话”,往往能起到 "调味品” 的作用。

让孩子放下心理的戒备,避免遭孩子反感,让接下来的沟通更加通畅。

孩子感受到平等和爱,也会更愿意对我们敞开心扉,做个小“话唠”。

拉波波特法则

达成共识,沟通更有效

心理学上,有个法则叫拉波波特法则。

说的是,在沟通中如果要提出反对意见,有非常重要的4步:

1、重述对方想法;

2、认可部分观点;

3、强调对我的增益;

完成以上三点之后,再开始阐述不赞同的地方,会更容易让对方接受,达成共识。

根据拉波波特法则,亲子沟通中,如果想要和孩子达成共识,家长一定要学会多肯定,同意和反对的比例大概是3:1,甚至更高。

奥运冠军邓亚萍,曾在节目《夸就对了》中分享自己的养育经验,收获一片点赞。

儿子有段时间,沉迷网络游戏,立志要走电竞这条路。

这要换作一般的爹妈,估计就是一顿大道理,然后骂到孩子“武装”反抗。

但邓亚萍没有这样做,她用自己的耐心让孩子做出更加理智的决定。

首先,她复述了儿子的想法:很喜欢电竞,北京前八,想试试职业道路。

第二步,认可孩子的部分观点:电竞也能拿世界冠军,为国家争光。

第三步,她也拿过冠军,知道冠军都是通过努力奋斗出来的。

第四步,提出建议:电竞不是玩,一天至少要打12小时,职业生涯短暂,只有4、5年……

最后,儿子在认真思考后,没有叛逆,没有对抗,彻底断了走电竞这条路的念头。

父母越强势打压,孩子越容易走向对立面,这是人性所决定的。

没有任何一个人,喜欢被别人劈头盖脸说一通。

孩子也一样。

聪明的父母,一定会试着倾听、共情孩子,

先正面肯定他做的不错的事情,然后再提出建议。

教育家蔡元培曾说过:决定孩子一生的不是学习成绩,而是健全的人格修养。

想要培养孩子健全的人格,家长首先要做的就是改变说话的语气和方式。

不懂沟通的父母,养不出有幸福感的孩子。

即使都是事实,父母也不会害孩子,但总是面对一堆大道理,孩子也接受不了。

教育孩子是双向奔赴的过程,如果孩子感到压抑,一定是教育出了问题。

孩子有好的的感受,才能更好地配合父母。

所以,父母学会科学沟通才是最简单有效的教育方式。

宠粉福利来啦

每天推送的任意一篇文章精选留言点赞排名(点赞数量需超过30)第一的读者,即可获得折叠晴雨伞(如上图示意)。

领奖规则:

1.中奖人需同时满足关注“湖北e家庭”微信公众号;留言72小时内点赞数超过30;留言点赞数排名第一。

2.集赞统计截至发文到72小时,届时小编将回复您具体领奖方式。

3.每月每人限领一次,数量有限,快来参与哦~

THE END

本文来源:洞见父母(ID:fmczs100),作者:天涯海角,传递专业家庭教育理念,分享可有案例、可操作的家庭教育方法和建议。我们一起,做智慧父母。

本文属于政务公益宣传,对于文字或者图片有异议的,请联系删除!

原标题:《你一说话,孩子就嫌烦?看完这4个黄金心理法则,醍醐灌顶!》