原创 Daniel Dennett 神经现实 收录于话题#深度 | Deep-diving125个

我想要针对的是在本杰明·李贝特(Benjamin Libet)有关意图意识(the counsicousness of intention)(他自认为是这样)的工作发表后,随之而来的大量研究。此处,科学家们的“外行”直觉导致他们对该作品的意义作出错误的公开宣告(引用于Michael Gazzaniga,William Calvin和V.S. Ramachandran,参见我的《自由的进化》(Freedom Evolves)一书,第230-231页),并扭曲了他们对一些巧妙的后续实验的分析(如Haggard, 2008; Haggard & Eimer, 1999; Lau & Passingham, 2007; Soon, Brass, Heinze, & Haynes, 2008)。

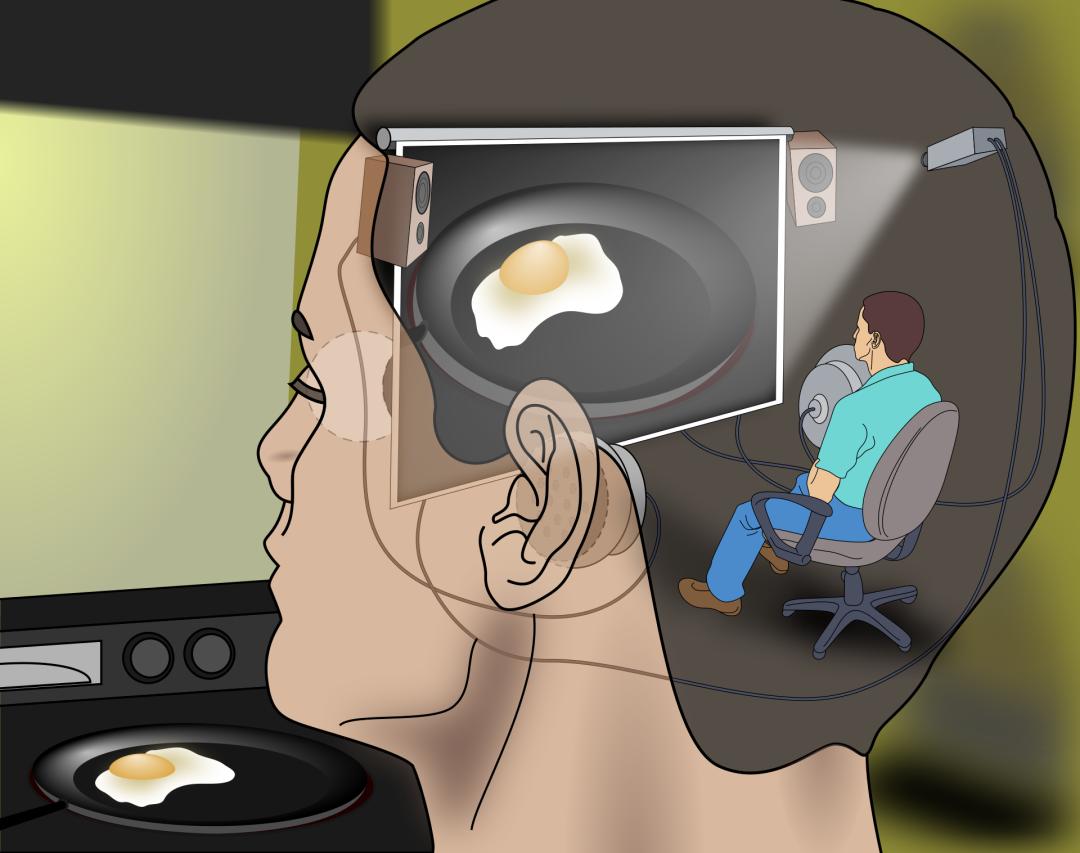

这些实验全部基于被试对同时性(simultaneity)的一种非常不自然的判断。但同时性的重要性并没有被仔细地分析过,因为研究者们推定他们要问的问题是:被试什么时候意识到自身行动的意图?这会让研究者们不可避免地“发现”,被试在获知他们的身体将要做什么时,竟然惊人地迟钝。这种阐释默认了一种预设——只有当被试可以说出自己的某个特定意图时,他或她才能认可、评估、回顾或修改这个意图。这个假设创造了一种有征兆的时间瓶颈幻觉:能动者(Conscious Agent)(在笛卡尔剧场*中)不耐烦地等待大脑其他部分传来正在进行的项目的讯息。我必须补充,在讨论这个主题的文献中,有些哲学家们同样考虑不周。不过,既然更好的著作已经在路上,就没有必要再拘泥于过去的混淆了。令我印象深刻的是,布鲁克区分的两种概念在这里合并为一体:认知科学自身同时也有哲学问题,而且这些哲学问题不仅仅事关如何理解或阐释认知科学。

*译者注

笛卡尔剧场(the Cartesian Theater),丹尼特提出的一种概念,指所有感知体验被聚集到一起、思想和意识发生的地方,位于物理的“我”的大脑中,而我们感知和思考时会自然认为脑中有一个代表“我”的小人(即笛卡尔二元论中的意识),坐在剧场台下观察台上的表演。丹尼特认为这样想是错误的,并且笛卡尔剧场实际上不存在。

哲学家们被很多科学界人士质疑(这已经是最好的情况了)的原因不少,并且它们已经足够为人所熟知,所以我只是顺便提一下。哲学家们经常滑稽地高估他们评估种种概念、论证以及理论的能力,而对这些东西他们仅有一些皮毛的了解;他们容易提出“大黄蜂演绎”(bumblebee deduction)的谬论——好比从“第一原则”推导出大黄蜂不能飞一样。我自己也不例外。比如,我曾声称任何假定“祖母神经元”(grandmother neuron)的理论都无望成功。但这是因为我当时不理解“粗编码”(coarse coding)和冗余存在的可能性,而这些现象恰恰让一些有着极似祖母神经元成分的模型得以成立(如Quiroga,Reddy,Kreiman,Koch和Fried,2005)。我曾经认为,任何“将大脑中那个单独的小人替换成一个委员会”的理论都完全缺乏概念理解,直到我意识到这样的理论可能的确是一种途径,甚至是最佳捷径,来彻底摆脱脑中小人的概念。

因此,以剑指他人为生,因他人刀剑而死。既然哲学家们想要通过有关其根本性的限制、可能性与不可能性的结论来批判关于心灵的模型或理论,那么他们最好意识到,他们也被自己的过度简化误导过。

尽管如此,我还是顽固地认为,我们哲学家可以仅仅做出这样的贡献:至少我们能强化并澄清可供选择的理论,让一些靠不住的观点变得足够清晰,从而能够被更好地反驳——这必然会是一大进步。沃尔夫冈·泡利(Wolfgang Pauli)曾把另一位物理学家的模型贬为“甚至谈不上是错的”。因为该理论太含糊了,无法判断它是真理还是谬论,而哲学家们有时候便能聚焦到这类尤其模糊的观点上。如果不这样做,这些模糊的观点就难以被驳斥或确认,却仍会影响研究方向。它们会让该领域迷雾重重,并阻碍人们迈向更具可能性的方向。认知科学之所以是哲学研究沃土的原因之一在于,这个学科提出的很多问题(不仅仅是宏观的大问题,也包括当下实验操作中的近端问题)都考虑不周、尚不成熟,需要批判性的重新评估。像我车尾贴的标语所说,如果哲学就是在你刚刚搞明白该问什么问题之前所做的事,那么当今的认知科学家们仍然有不少哲学工作要做。

于是就产生了一个问题:难道认知科学家们自己研究哲学,还比不上到处插嘴的哲学家们吗?还真不一定。很多认知科学家当然这么想,但让我津津乐道的情况是,一旦他们尝试研究这些问题,就会发现它们多么棘手,反而来向我们求助。比如,在过去约15年中,科学家们写了成堆关于意识的书,却顺便给哲学家们带来了好处:很多这些书的作者都把自己绕进了尴尬的理论死结中(后面我们会再讲到这个例子)。

—

Daniel C. Dennett

科学家们给我上过重要的一课:哲学家经常试图从自己学科里引入一些纯粹破坏性的批评;他们堆积证据、大肆反对,而科学家们对此抱有一种合乎情理的不耐烦,甚至是轻蔑。哲学家们可以坐在树林里,愉快地修剪科学理论的枝桠,但这不是一种具有建设性的做法。哲学家思考问题的背景假设一直应当是:如果一个问题值得我们注意,那是因为非常聪明的人也觉得它很困难;我们应该谦逊地尝试帮助他们解决问题、多提问而不是指导,并以试探而非独断的姿态进行批判。每当看到年轻的哲学家们在科学家面前自作聪明地拆解科学理论时,我都会觉得十分尴尬。他们的高谈阔论或许能被哲学家欣然接受,却只会让科学家们失望地摇头叹息。

如果哲学家们不该通过反例和归谬法(reductio ad absurdum)来进行反驳(这种反驳恰恰是哲学所训练的能力),那他们应该做什么呢?答案就是,肩负起想出一两个可以实际验证的推论的责任;如果当今无法验证,也要能在不远的未来达成。我发现,如果你能帮助科学家们设计实验,那么相比于其他情况,他们会更加看重你。早在1975年,在明尼苏达的一次会议上,我与大卫·普雷马克(David Premack)的对话在后来帮助他设计了研究猩猩萨拉(Sarah)欺骗行为的实验。并且,我在《行为和脑科学》(Behavioral and Brain Sciences)中针对普雷马克和伍德拉夫(Guy Woodruff)作出的“关于信念的信念*评论,也推动了“错误信念任务**”的实验的泉涌。几年之后,在1982年的动物智能达勒姆会议(Dahlem conference)上,我向满座的动物行为学家和灵长类动物学家提出了我关于意向立场***的观点;他们礼貌地询问了我提出的这种体系是否能够帮助他们设计实验。

*译者注

*注:“关于信念的信念(Beliefs about beliefs)”,指某个个体对于其他个体持有某种信念或欲望的信念。例如,张三认为李四知道真相的信念,猩猩A知道猩猩B对其有好感的信念。

**注:错误信念任务(False belief task),心理学家们设计的用来测试个体是否具有心智理论(Theory of mind)的实验,在有心智理论的前提下,实验组能够推测出对照组不知道只有自己才知道的真相,从而对照组含有错误信念。例如,实验组小孩知道亲眼见过糖果盒里的糖果被换成了坚果,从而推测出对照组没见过该场景的小孩关于糖果盒里是什么的信念是错误的。

***注:意向立场(Intentional stance),丹尼特提出的概念,指个体用来理解其他个体的行为的一种策略。在意向立场下,一个个体眼中的其他个体是由信念、欲望主导而产生行动的。

我和这些学者中的几个人(我能记起来的有Robert Seyfarth,Carolyn Ristau,Peter Marler,Sue Savage-Rumbaugh,Hans Kummer)共进了午餐,并且在一两个小时内设计了许多实验;他们后来成功进行了这些实验,并收获了不俗的成果(早期进展报告可参见丹尼特,1983)。在我更近期时写的《意识的解释》(Consciousenss Explained)中,“给科学家的附录”(Appendix for Scientists)部分提供了许多现已产生成果的实验预测:其中成果最为显著的与变化盲视 (change blindness)有关,同时也有关于盲点填充现象(filling in)和飞现象(color phi)的实验预测。很快,这本书中讨论过的“预知转盘*”现象也会有相应的实验结果,因为当今的非侵入性脑扫描技术使我们能够探听到运动皮质的短潜伏期活动**。而且,实验结果确凿地表明,这些现象比我一开始提出实验时所预想的更为复杂。显然,这才是真正的进步所在,而非对于更加简单的“理论”的直接证实或是反驳。

*译者注

预知转盘(Precognitive carrousel),指以下一种设想的情景:个体刚要有意识触发某个行为,行为将要作用的目标对象就起了变化。是大脑中的电波触发了目标对象的变化。

**作者注

在《意识的解释》(Dennett, 1991, pp. 167–168)中,我对报道中格雷·沃尔特(Gray Walter)用长期植入性电极做的实验进行了转述,受到了几位读者的质疑。并且,对于沃尔特在牛津奥斯勒学会 (Osler Society of Oxford)上的演讲(我在1963年和1964年参加过),尽管我仔细查找了档案,目前还是无法做出一个书面版本的记录,更不用说出版了。有些人认为他当时在胡编乱造忽悠学生;也许他的确在胡编乱造,但他的观点是明显有道理的,并且如今,我们完全可以复制他描述的实验,也无需在被试的颅骨上钻孔。

有时和科学家们沟通很困难,因为他们过度使用了宽容原则(principle of charity)。例如,当他们听说了感受质(qualia)这一概念后,就认定自己理解哲学家们所说的感受质是什么(感受质当然存在,任何体验过牙疼的人都知道这点!);当他们了解到关于感受质的争议时,就觉得自己能解决这些争议,或者至少能从一些近来的实验结果引出一些发现,从而指出解决问题的方向。在近期关于意识(让我们又一次回到这个话题)的研究中,已故的杰弗里·格雷(Jeffrey Gray)所著的《意识:困难问题的缓慢进展》(Consciousness: Creeping up on the Hard Problem)(在他去世后于2004年出版)虽然满载着重要、有价值的想法,却遗漏了很大一部分属于哲学家的问题(即此书原本想要解决的问题)。

格雷仅仅是简单地假设(为什么不呢?),哲学家们在谈论“意识难问题”(the Hard Problem),或者感受质缺失和功能主义问题的时候,心中是有一些重要、可证实的想法的,而且这些想法能够为解决问题带来实质的改变。他不相信困扰哲学家的问题实际上对科学如此无用(我曾好几次试着向他展示这点,他却只是笑道:“哦不,丹,你一定是在开玩笑!”)。因此他执着地继续前行,用实验来论证他所认为的感受质的功能和本质,在他所认为的意识难题上缓慢地前进着。这本书至今(2009)出版五年了,我却只能找到一篇哲学界对它的回应(Kriegel,2007)。为什么哲学家们无视了这本书?因为它显然没有讨论哲学家们的“意识难问题”,并且与他们所重视的感受质问题无关。正如克里格尔委婉提到的,“……科学家们对于‘意识难问题’这一标签的用法没有哲学家严谨(p.97)”。

—

Daniel C. Dennett

在意识的认知科学中,折射出哲学天真之处的另一领域,涉及对意识的神经相关机制(Neural Correlate of Counsicousness,NCC)的探索。对于不少想要解决意识的谜题的科学家而言,显然必须有一个NCC来解释意识体验;它是意识体验的必要和充分条件,并由可定位的神经活动描述。如果唯物主义是正确的,那这样的一个NCC怎么可能不存在?不妨思考一个类似的问题:假设演化生物学家们决定寻找物种形成的生物学基础。假设他们发现,在过去有十万个种群分化的案例。这样的分化即使不总是必要的(同地域的物种形成确实可能会发生),也至少在特定条件下是——如果没有满足这些条件,在大部分案例中新物种就不会形成。但很有可能在上述的十万个种群分化案例中,只有一小部分最终导致了新物种的形成。在剩下其他案例中,或是种群在新物种生成之前就重新合并,或是其中一个种群走向灭绝,没有留下后代。演化的本质,就是对于几乎从不发生的事件影响的放大。

这些生物学家们会问,这些最终被证明是物种形成的案例之间有何共同点?答案可能是:没有!既然新物种是否生成取决于分化完成后出现的几百甚至上千代的偶然因素,那么在最终导致和未导致新物种形成的分化案例之间,可能根本没有任何区别。同样地,也有可能存在这种情况:一个有具体内容的事件(例如在t时间的一次区分、结合或是分类行为)是否具有意识,可能取决于该事件的后续影响在秒级而不是毫秒级的时间段内的作用效果(Dennett&Akins,2008)。

对于NCC的探寻有可能只是白费力气——得出这个结论不需要借助任何神秘主义或反科学的思考。如果使内容升华到意识的过程和使种群分化升华为新物种生成的过程一样,那我们在寻找意识的标记时,就选择了错误的时间和地点;我们就不应专注研究内容聚焦(content fixation)进行时,也就是当相关内容刚刚在被试的认知体验中产生改变时,所发生的大脑过程。

哲学家们关于语言有种种顾虑,他们坚称从日常用语(例如“信念”、“梦”、“图像”等)到神经科学术语,再回到日常用语的联系应当被细心地搭建起来,而科学家们可能永远会为此感到不耐烦。但哲学家们也不应该屈服于科学家的那种过于务实的消解主义(eliminativism)(此外,科学家们也不总是说到做到。他们一直在自作主张地使用各种日常用语的含义和暗示,直至他们不幸陷入某种窘境或矛盾中)。值得牢记的是,认知科学让所有人——的确,几乎所有人——都为之着迷也为之困惑的主要原因在于,它昭然地承诺,或者说威胁人们,要用陌生的术语替代那些平时我们用来引导道德生活的日常用语。我们还会有自由意志吗?我们仍然会是有意识、会思考,并为此负责的主体吗?痛苦还会真正存在吗?对于这些问题,正是因为我们真切地需要好的、哲学上可靠的科学回答,并且这无可替代,哲学家们在认知科学不断前进的过程中还有非常实质性的工作要做。

参考文献

1.Dennett, D. C. (1978). Beliefs about beliefs (commentary on Premack et al.). Behavioral and Brain Sciences, 1, 568–570.

2.Dennett, D. C. (1983). Intentional systems in cognitive ethology: The ‘Panglossian Paradigm’ defended. Behav- ioral and Brain Sciences, 6, 343–390.

3.Dennett, D. C. (1991). Consciousness explained. Boston: Little Brown.

4.Dennett, D. C. (2003). Freedom evolves. New York: Viking Penguin.

5.Dennett, D. C., & Akins, K. (2008). The multiple drafts model. Available at http://www.scholarpedia.org.

6.Gray, Jeffrey. (2004). Consciousness: Creeping up on the hard problem. Oxford, England: Oxford University Press.

7.Haggard, P. (2008). Human volition: Towards a neuroscience of will. Nature Reviews. Neuroscience, 9, 934–946.

8.Haggard, P., & Eimer, M. (1999). On the relation between brain potentials and the awareness of voluntary movements. Experimental brain research Experimentelle Hirnforschung Expe ́rimentation ce ́re ́brale, 126(1), 128–133.

9.Kriegel, Uriah. (2007). Gray matters: Functionalism, intentionalism, and the search for the NCC in Jeffrey Gray’s work. Journal of Consciousness Studies, 14, 96–116.

10.Lau, H. C., & Passingham, R. E. (2007). Unconscious activation of the cognitive control system in the human prefrontal cortex. The Journal of neuroscience: The official journal of the Society for Neuroscience, 27(21), 5805–5811.

11.Quiroga, R., Reddy, L., Kreiman, G., Koch, C., & Fried, I. (2005). Invariant visual representation by single neurons in the human brain. Nature, 435, 1102–1107.

12.Soon, C. S., Brass, M., Heinze, H., & Haynes, J. (2008). Unconscious determinants of free decisions in the human brain. Nature Neuroscience, 11(5), 543–545.

作者:Daniel C. Dennett | 封面:Jack Daly

译者:Young Aspie | 审校:Lemona

原标题:《丹尼尔·丹尼特:哲学是认知科学的一部分》